Kardiovaskuläre Gendermedizin: Stress und Herz

Todesursache Nr. 1 bei Männern und bei Frauen

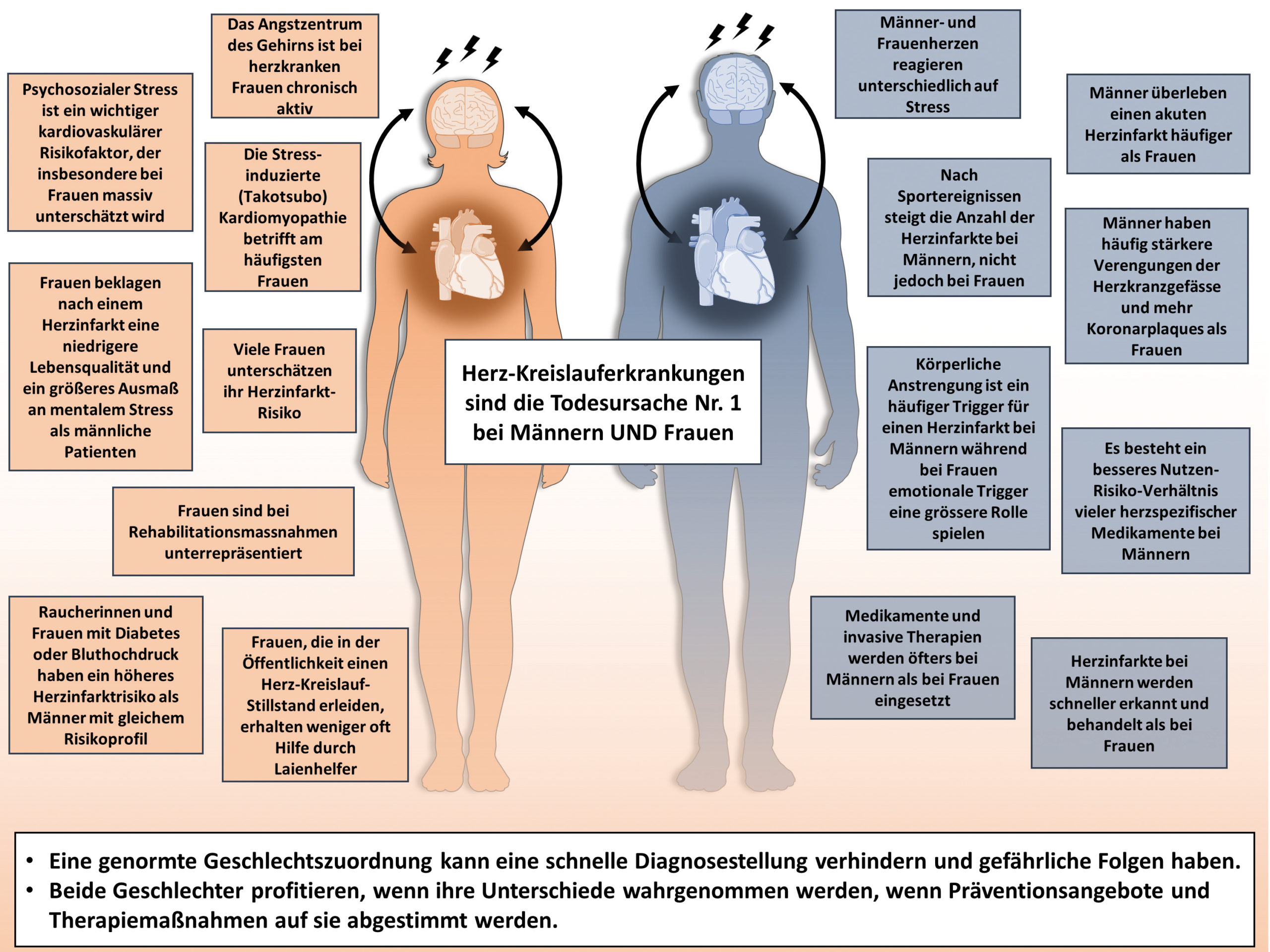

Während die kardiovaskulären Sterblichkeitsraten bei Männern seit den 1980er-Jahren stetig gesunken sind, besteht bei Frauen eine Stagnation beziehungsweise eine gegensätzliche Tendenz. Dies hat dazu geführt, dass derzeit in Europa mehr Frauen als Männer an den Folgen kardiovaskulärer Erkrankungen sterben: 49 % der Todesursachen bei Frauen und 40 % der Todesursachen bei Männern sind den Herz-Kreislauf-Erkrankungen zuzurechnen1. Auch bei einem akuten Herzinfarkt sind die mittel- und langfristigen Überlebenschancen bei Frauen geringer als bei Männern.2–5 Alarmierend ist zudem ein Anstieg der Herzinfarktraten bei jüngeren, prämenopausalen Frauen.6, 7 Zudem wurde in den letzten Jahren eine Zunahme von Herzinfarkten bei schwangeren Frauen beobachtet.8

Geschlechterunterschiede bei der Behandlung von Herzerkrankungen

Warum dieses Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen besteht, ist bislang unzureichend erforscht. Tatsache ist aber, dass die Besonderheiten des weiblichen Herzens, beispielsweise das häufige Vorkommen nichtobstruktiver Koronarstenosen oder die mikrovaskuläre Koronardysfunktion, im klinischen Alltag nicht hinreichend berücksichtigt und behandelt werden.

Zudem werden Frauen weniger häufig als Männer einer invasiven Diagnostik zugeführt, zum Beispiel einer Herzkatheteruntersuchung, erhalten weniger oft medikamentöse oder intensivmedizinische Therapien und nehmen seltener als Männer Rehabilitationsmaßnahmen in Anspruch.9 Außerdem erhalten Frauen, die in der Öffentlichkeit einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleiden, weniger oft Hilfe durch Laienhelfer.10 Frauen mit Herzinfarkt warten zudem durchschnittlich etwa 37 Minuten länger als Männer, bevor sie medizinische Hilfe in Anspruch nehmen und erhalten somit lebensrettende Maßnahmen deutlich später als ihre männlichen Leidensgenossen.11 Als mögliche Ursachen für die Verzögerung der Behandlung führen Studien immer wieder die schwierige Diagnosestellung bei den Patientinnen an: Frauen berichten häufiger über „atypische“ Symptome wie rechtsseitige Brustschmerzen, Erbrechen, Kraftlosigkeit oder Dyspnoe. Diese Symptome werden oft falsch gedeutet, was zu gefährlichen Verzögerungen führt. Frauen mit einem Herzinfarkt schreiben dies seltener einer medizinischen Notfallsituation zu als Männer, obwohl eine unmittelbare Behandlung erforderlich ist. Auch sind geschlechtsspezifische Unterschiede für Verteilung, Metabolisierung und Ausscheidung von Arzneistoffen nachgewiesen, die im klinischen Alltag jedoch kaum berücksichtig werden. So zeigte eine kürzlich in der Zeitschrift The Lancet veröffentlichte Studie auf, dass Frauen mit Herzinsuffizienz von niedrigeren Dosierungen herzwirksamer Medikamente profitieren würden.12 Nach wie vor wird aber die Bedeutung des Geschlechts in vielen medizinischen Studien ignoriert: In herzbezogenen Studien liegt der Frauenanteil durchschnittlich nur bei 18–24 %.13

Zudem werden Frauen weniger häufig als Männer einer invasiven Diagnostik zugeführt, zum Beispiel einer Herzkatheteruntersuchung, erhalten weniger oft medikamentöse oder intensivmedizinische Therapien und nehmen seltener als Männer Rehabilitationsmaßnahmen in Anspruch.9 Außerdem erhalten Frauen, die in der Öffentlichkeit einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleiden, weniger oft Hilfe durch Laienhelfer.10 Frauen mit Herzinfarkt warten zudem durchschnittlich etwa 37 Minuten länger als Männer, bevor sie medizinische Hilfe in Anspruch nehmen und erhalten somit lebensrettende Maßnahmen deutlich später als ihre männlichen Leidensgenossen.11 Als mögliche Ursachen für die Verzögerung der Behandlung führen Studien immer wieder die schwierige Diagnosestellung bei den Patientinnen an: Frauen berichten häufiger über „atypische“ Symptome wie rechtsseitige Brustschmerzen, Erbrechen, Kraftlosigkeit oder Dyspnoe. Diese Symptome werden oft falsch gedeutet, was zu gefährlichen Verzögerungen führt. Frauen mit einem Herzinfarkt schreiben dies seltener einer medizinischen Notfallsituation zu als Männer, obwohl eine unmittelbare Behandlung erforderlich ist. Auch sind geschlechtsspezifische Unterschiede für Verteilung, Metabolisierung und Ausscheidung von Arzneistoffen nachgewiesen, die im klinischen Alltag jedoch kaum berücksichtig werden. So zeigte eine kürzlich in der Zeitschrift The Lancet veröffentlichte Studie auf, dass Frauen mit Herzinsuffizienz von niedrigeren Dosierungen herzwirksamer Medikamente profitieren würden.12 Nach wie vor wird aber die Bedeutung des Geschlechts in vielen medizinischen Studien ignoriert: In herzbezogenen Studien liegt der Frauenanteil durchschnittlich nur bei 18–24 %.13

Risikofaktoren für Krankheitsentstehung und -verlauf sind geschlechtsspezifisch

Dass in der kardiovaskulären Medizin ein Universalkonzept, das gleichermaßen für Mann und Frau gilt, längst nicht mehr sinnvoll ist, zeigt auch die Tatsache, dass Männer und Frauen vielfach unterschiedliche Risikofaktoren für Krankheitsentstehung, Krankheitsverlauf und Behandlungsrisiken aufweisen. So gibt es bereits bei den traditionellen kardiovaskulären Risikofaktoren Geschlechterunterschiede: Zum Beispiel steigt das Risiko für einen Herzinfarkt bei Raucherinnen und Frauen mit Diabetes oder Hypertonus deutlich höher an als bei Männern mit gleichem Risikoprofil. Ferner haben Studien gezeigt, dass typisch weibliche Erkrankungen wie das polyzystische Ovarialsyndrom, ein Schwangerschaftshypertonus oder ein vorzeitiges Einsetzen der Menopause mit einem erhöhten kardiovaskulären Risiko einhergehen.

Frauen- und Männerherzen reagieren unterschiedlich auf Stress

Auch spielen bei Frauen seelische Strapazen und Stress eine größere Rolle für das Herzinfarktrisiko als bei Männern. In der Tat scheint das weibliche kardiovaskuläre System sensibler auf Stress zu reagieren als das männliche. Hierfür spricht unter anderem die höhere Prävalenz der stressinduzierten Tako-Tsubo-Kardiomyopathie bei postmenopausalen Frauen.14 Dass Emotionen jedoch nicht nur bei Frauen zu einem kardiovaskulären Ereignis führen können, zeigen Beobachtungsstudien, die während der Fußball-Weltmeisterschaft oder den kanadischen Eishockey-Meisterschaften durchgeführt wurden: hierbei stieg während dieser Sportereignisse die Anzahl der Herzinfarkte bei Männern sprunghaft an, nicht jedoch bei Frauen.15, 16 Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind jedoch nicht nur Folgeerkrankungen von psychischer Belastung und Stress, sie können ihrerseits psychische Belastungen und Ängste auslösen. Rund 20–40 % der Herz-Patient*innen entwickeln eine Angststörung oder Depression. Auch hier sind wiederum die Frauen häufiger betroffen: Sie beklagen nach einem Herzinfarkt eine niedrigere Lebensqualität und ein größeres Ausmaß an mentalem Stress als männliche Patienten.17 Dass Letzteres die Langzeitprognose verschlechtert, hatte die multizentrische INTERHEART-Studie eindrücklich gezeigt.18

Das Angstzentrum des Gehirns ist bei herzkranken Frauen chronisch aktiv

Außerdem ist die Amygdala, ein Teil des Gehirns, das emotionale Reaktionen steuert – das sogenannte „Angstzentrum“ –, bei Frauen mit koronarer Herzkrankheit hochaktiv, während dies bei Männern nicht der Fall ist.19 Laut einer kürzlich veröffentlichten Studie haben Menschen mit einer sehr aktiven Amygdala ein höheres kardiovaskuläres Risiko als Menschen mit niedriger Amygdala-Aktivität.20 Welche zellulären Phänomene für die geschlechtsspezifischen Stressreaktionen bei kardiovaskulären Erkrankungen verantwortlich sind, ist bislang ungeklärt und Gegenstand aktueller Studien. Daten weisen jedoch darauf hin, dass die Stressreaktion im Gehirn durch eine chronisch erhöhte Entzündungsaktivität im Blut hervorgerufen wird.21

Praxisrelevanz

Zusammenfassend weisen die bisherigen Erkenntnisse darauf hin, dass Frauen mit Herzerkrankung einer unverhältnismäßig hohen emotionalen Belastung ausgesetzt sind. Letzteres könnte für deren schlechtere Prognose mitverantwortlich sein. Daher sollten die auslösenden psychosomatischen Faktoren insbesondere bei der Nachsorge der Herzpatientinnen nicht außer Acht gelassen werden. Individuell zugeschnittene Maßnahmen zur Stressreduktion sollten eine zentrale Rolle bei der Behandlung spielen. Hierbei gilt es auch zu berücksichtigen, dass die psychosoziale Belastung von Frauen in den vergangenen Jahrzehnten stark zugenommen hat, bedingt durch die Mehrfachbelastung durch Beruf, Haushalt, Kindererziehung und Pflege von Angehörigen.22