Behandlung von COVID: Immunsuppressiva als Therapie – Zukunft oder Vergangenheit?

Univ.-Prof. Dr. Günter Weiss, Innsbruck, erläutert im Interview den derzeitigen Stand der Behandlungsoptionen bei COVID-19 und warum ein individuelles, auf den Krankheitszeitpunkt abgestimmtes Management entscheidend ist.

Univ.-Prof. Dr. Günter Weiss: Wir sehen Veränderungen im Kollektiv. Auch in Innsbruck sehen wir mittlerweile die aus Ostösterreich schon bekannte Entwicklung der zunehmenden Dominanz der britischen Variante. Dazu kommen noch Fälle von Infektionen mit der britischen Variante – mit der Mutation E484K. Erfreulicherweise sehen wir unter den hospitalisierten Patienten keine, die schon den vollen Impfschutz haben, und auch wesentlich weniger ältere Patienten, was wohl auch der Impfung geschuldet ist. Die Impfung scheint zu einem sehr hohen Prozentsatz vor einer schweren Erkrankung zu schützen.

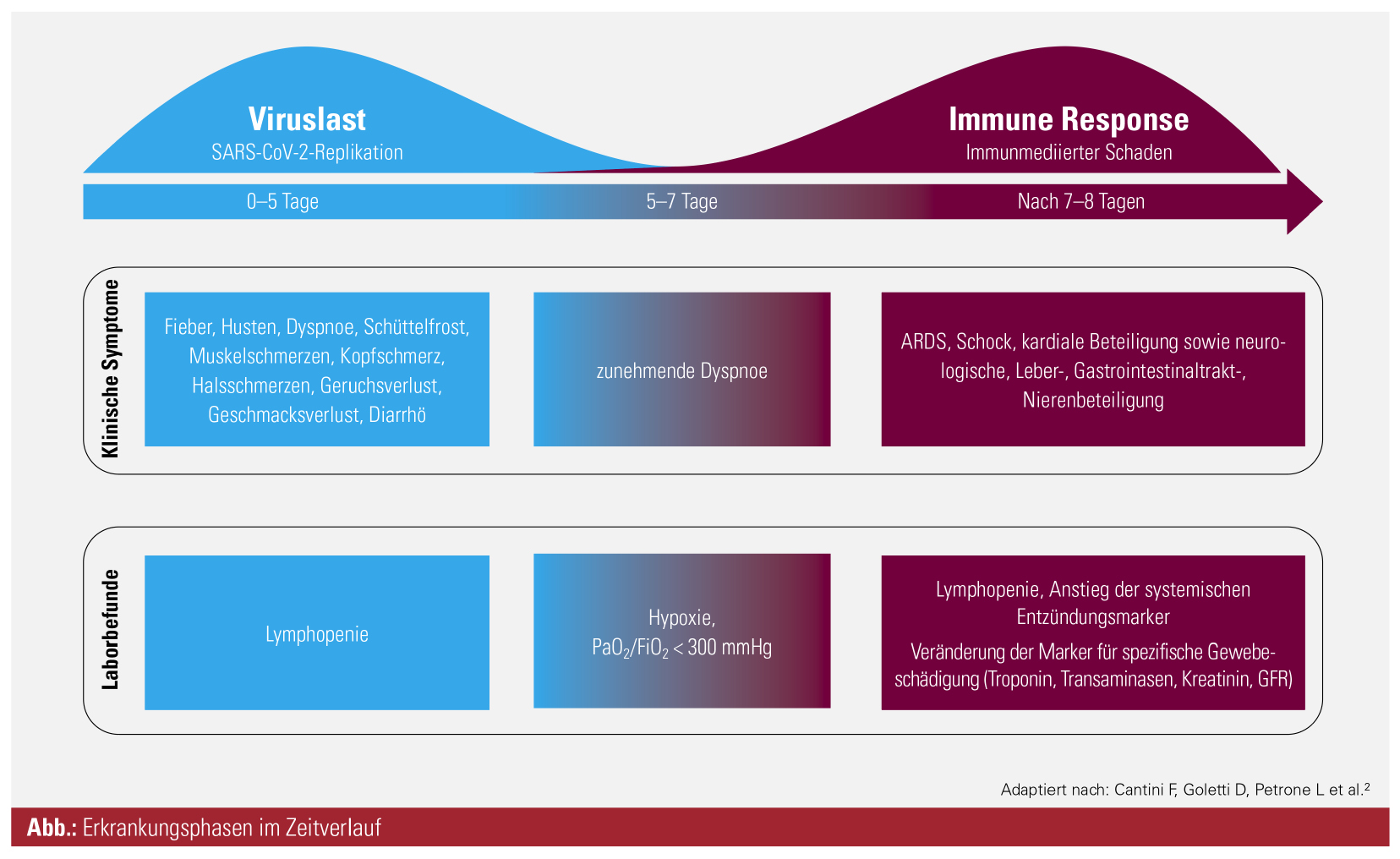

Man geht davon aus, dass die Viruslast im Zeitraum von 1 bis 2 Tagen vor dem Symptombeginn bis zu 5 Tage nach Ausbruch der Symptome am höchsten ist. Das ist somit auch die Phase, in der jemand infektiös ist. Unter Immunsuppression, bei bestimmten Komorbiditäten und auch im Alter ist mitunter auch eine längere Virusausscheidung denkbar.

Ja, davon lässt sich aufgrund der 2 Phasen der Erkrankung in den meisten Fällen ausgehen.

In der 1. Phase steht wie bei allen Virusinfektionen die gegen das Virus gerichtete Immunaktivierung mit dem Ziel, das Virus zu eliminieren, im Vordergrund. Diese Phase dauert vielleicht nach Symptomenbeginn eine Woche. Danach ist die Infektion mitunter ausgestanden. Hier spielen vor allem Interferone eine entscheidende Rolle. Kommt es nach 7 bis 10 Tagen zu einer Verschlechterung der Lungenfunktion, die in einem ARDS resultiert und zur stationären Aufnahme führt, scheint dieser in den meisten Fällen eine Hyperinflammation zu Grunde zu liegen. Diese ist weniger durch das Virus als vor allem durch die Immunantwort getriggert. Möglicherweise spielen auch genetische Prädispositionen und hormonelle Einflüsse, vielleicht auch die Komedikation eine Rolle. In dieser Phase, in der das Virus eigentlich nicht mehr im Vordergrund steht, sind die Patienten vermutlich auch nur mehr gering infektiös. Die Unterscheidung in diese beiden Erkrankungsphasen ist therapierelevant … Ja, bei der Frage der spezifischen Therapie ist zwischen den Erkrankungsphasen zu unterscheiden. Während der Frühphase, in der die Auseinandersetzung mit dem Virus im Vordergrund steht, macht eine antivirale Therapie eher Sinn, während in der Spätphase, in der es um die Hyperinflammation geht, eine Therapie angezeigt ist, die diese überschießende Immunantwort eindämmt.

Zu betonen sind zunächst symptomatische Therapieansätze, um die Lungenfunktion zu verbessern – sei es mit pharmakologischen oder nichtpharmakologischen Maßnahmen, dazu zählen die inhalative Therapie, High-Flow-Sauerstoff und nichtinvasive Beatmungsverfahren wie CPAP oder BIPAP oder sogar eine invasive Beatmung. Weiters gilt es Grunderkrankungen oder deren Exazerbationen optimiert zu behandeln. Bei schweren Erkrankungsverläufen muss eine Antikoagulation erfolgen, und im weiteren Verlauf müssen Superinfektionen, v. a. bakterielle, rechtzeitig erkannt und möglichst gezielt behandelt werden.

In der früheren Phase kommen antivirale Medikamente zum Einsatz, die teilweise in anderer Indikation schon zugelassen sind. Eine bedingte Zulassung bei COVID-19 hat nur Remdesivir. Dieses zählt wie Favipiravir, das derzeit im Rahmen von Studien untersucht wird, zu den RNA-Polymerase-Inhibitoren. Einzelne Studien zu Remdesivir zeigten, dass damit möglichweise der Krankenhausaufenthalt verkürzt werden kann, wenngleich kein signifikanter Benefit beim Überleben gezeigt werden konnte. Hier dürfte der Zeitpunkt, zu dem eine antivirale Behandlung erfolgt, entscheidend sein. Für Remdesivir oder Favipiravir wird wahrscheinlich nur dann ein Effekt gegeben sein, wenn sie sehr früh im Krankheitsverlauf gegeben werden. Bei einem Einsatz im späteren Krankheitsverlauf ist wahrscheinlich kein Benefit zu erzielen, weil das Virus nur mehr eine untergeordnete Rolle spielt.

Weiters wurden Lopinavir/Ritonavir aus der HIV-Medizin untersucht, bislang konnte in Studien jedoch kein Benefit gezeigt werden. Camostat, das die Virusaufnahme in die Zelle verhindert, wird derzeit ebenfalls im Rahmen von klinischen Studien untersucht. Weiters gibt es den Fusionsinhibitor Umifenovir (Arbidol®), ein russisches Medikament, das die Fusion des Virus mit der Zelle verhindern soll und in Russland seit den 1970er-Jahren in der Influenzabehandlung zum Einsatz kommt.

Wenn man ein antivirales Medikament gibt, sollte man es früh im Krankheitsverlauf geben. Bei uns erhalten Patienten maximal bis zum 10. Tag nach Symptomenbeginn eine antivirale Therapie.

APN01 ist eine interessante Substanz, die als rekombinantes ACE-2 über die Blockade des Spikeproteinrezeptors das Andocken des Virus an die Zelle blockiert, darüber hinaus aber auch gewisse antiinflammatorische Effekte zu haben scheint. APN01 wird im Rahmen von klinischen Studien untersucht, an denen auch wir teilnahmen. Die Rekrutierung ist seit Jänner abgeschlossen. Ersten Presseinformationen zufolge dürfte APN01 zwar mit einer geringeren Mortalität und einer etwas kürzeren Hospitalisierungsdauer assoziiert sein. Was bis dato leider fehlt, ist eine Auswertung im Hinblick auf den Zeitpunkt des Einsatzes im Krankheitsverlauf. Das wäre das Interessanteste, hier muss auf die Publikation gewartet werden.

Monoklonale Antikörper werden ebenso wie Rekonvaleszentenplasmen als mögliche antivirale Behandlung untersucht. Bis dato gibt es keine klare Empfehlung und auch noch wenig Evidenz. Auch hier gilt vermutlich: Wenn es etwas bringt, dann eher früher im Erkrankungsverlauf beziehungsweise bei Patienten mit Antikörpermangel wie bei hämatoonkologischen Patienten unter B-Zell-Depletionstherapie oder Transplantpatienten unter immunsuppressiver Therapie.

Genau. Diese Studien zeigten keinen durchschlagenden Erfolg, im Gegenteil: Schwer erkrankte Patienten auf der Intensivstation, die eine Antikörpertherapie bekamen, hatten mitunter sogar einen schlechteren Ausstieg, weil die Antikörper die entzündliche Überreaktion befeuern. Man ist daher dazu übergegangen, die Antikörpertherapie schon früh nach Symptomenbeginn bei Patienten mit hohem Risiko für einen komplizierten COVID-Verlauf zu evaluieren, was nun auch zur kürzlich erfolgten „urgent registration“ eines Antikörperpräparates durch die FDA führte. Unsere Einschätzung scheint sich zu bestätigen: Auch die Antikörpertherapie bringt im Wesentlichen nur etwas, wenn man sie früh einsetzt. Ähnliches gilt auch für die Plasmatherapie. Auch hier haben Studien gezeigt, dass eine Plasmatherapie auf der Intensivstation keinen Benefit, mitunter sogar Nachteile bringt. Wird sie aber Hochrisikopatienten früh gegeben, kommt es zu einer signifikanten Reduktion der Hospitalisierungen, wie eine aktuelle doppelblinde randomisierte Studie aus Argentinien zeigt. Entscheidend ist, welche Patienten dafür ausgewählt werden. Wie erfolgt die Behandlung im schweren Verlauf, d. h. in der späteren Phase einer COVID-Erkrankung? In der 2. Phase, in der es um die Hyperinflammation geht, muss die individuelle Situation laufend evaluiert werden: Wie eingeschränkt ist der Patient? Wie geht es ihm mit der Atmung? Ist die Oxygenierung bereits beeinträchtigt? Braucht er High-Flow-Sauerstoff etc.? In dieser Phase werden häufig Glukokortikoide gegeben – beispielsweise Dexamethason. Zu beachten ist, dass der Benefit von Dexamethason bei sauerstoffpflichtigen Patienten oder jenen, die aufgrund einer Verschlechterung auf die ICU kommen, am größten ist. Patienten, die keinen Sauerstoff brauchen, profitieren davon nicht. Generell sollte man am Beginn der Infektion mit einer Kortisontherapie zurückhaltend sein, um damit nicht die antivirale Immunantwort abzuschießen. Wir geben sie eigentlich nie vor dem 7. Tag nach Symptomenbeginn, eher erst nach dem 10. Tag.

Die IL-6-Blockade mit Tocilizumab wurde am Anfang sehr propagiert. Wir haben es nicht eingesetzt. Ich war skeptisch, ein Medikament, das so lange nachwirkt, bei einer akuten Erkrankung, über die wir noch wenig wissen, zu geben, weil man sich ja damit auch gewisse Arme des Immunsystems abschießt, die eine Rolle in der Infektionsabwehr haben. Mittlerweile liegt eine Reihe von randomisierten kontrollierten Studien mit teilweise sehr unterschiedlichen Ergebnissen vor. Es kann in Einzelfällen angezeigt sein. Auch zur IL-1-Inhibition gibt es mittlerweile einige publizierte Studien mit keinen klaren Ergebnissen im Hinblick auf eine Empfehlung für diese Medikamentengruppe. Weiters laufen in der späteren Erkrankungsphase auch mehrere Studien zum Einsatz von TNF-α-Blockern sowie anderen Zytokin-Inhibitoren. Hoffnungen richten sich derzeit auch auf die Januskinase-Inhibitoren.

Zu Baricitinib gibt es bereits Studien, die einen Benefit zeigten. So konnte in einer NIH-gesponserten Studie mit der Kombination von Baricitinib mit Remdesivir ein besseres Recovery und eine kürzere Hospitalisierungsdauer gezeigt werden als mit Remdesivir allein.1 Einen Vorteil zeigt auch eine kleine retrospektive Studie mit Lopinavir und Baricitinib. Im späteren Verlauf dürfte Baricitinib also durchaus einen Benefit haben, allerdings muss hier auf andere Virusinfektionen, wie Herpes- und Zosterinfektionen, geachtet werden. Auch diese Substanz sollte daher gezielt eingesetzt werden.

Für entscheidend halte ich die Abstimmung der Behandlung auf den Krankheitszeitpunkt, die klinische Präsentation und bestehende spezifische Patientenfaktoren, denn die Behandlung ist immer eine individuelle Entscheidung. Es gibt viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Und so, wie wir es in der Infektiologie und auch in der Rheumatologie kennen, gilt: Man muss sich mit dem Patienten befassen und ihn sehen. Fast jeder braucht ein individuelles Management – basierend auf der spezifischen Krankheitspräsentation und auf den Vorerkrankungen.

Die Zukunft liegt in den besprochenen „small molecules“ oder auch möglicherweise in einzelnen Biologika. Entscheidend sind das richtige Timing und die Identifizierung jener Patienten, die davon auch potenziell profitieren. Manche Biologika, die am Anfang sehr gehypt wurden, sind heute schon wieder Vergangenheit. Aber die Entwicklung ist im Fluss, es gibt jeden Tag neue Überraschungen.

Vielen Dank für das Gespräch!

Interview: 7. Mai 2021

- https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2031994

- Cantini F, Goletti D, Petrone L et al., Immune Therapy, or Antiviral Therapy, or Both for COVID-19: A Systematic Review. Drugs 2020; 80: 1929–1946;doi: 10.1007/s40265-020-01421-w

| Zur Relevanz früher symptomatischer Therapien

Vor kurzem wurden Ergebnisse zur inhalativen Glukokortikoid-Gabe in der Frühtherapie publiziert, die von einigen als „Durchbruch“ und „game changer“ kommentiert wurden. Die Fachgesellschaften wiederum warnen jedoch vor dem breiten Einsatz. Wie stehen Sie dazu?

Univ.-Prof. Dr. Günter Weiss: Es war eine kleine, nicht verblindete Open-Label-Studie, in der jeder Patient wusste, was er bekommt, und wenn er sich schlechter fühlte, selbst über den Arztbesuch entschied. In der Gruppe mit Budesonid waren Arzt- oder Krankenhausbesuche seltener, und die Betroffenen erholten sich um einen Tag schneller. Das ist momentan die Faktenlage. Ich bin bei Interpretationen aus Open-Label-Studien abwartend, die Vergangenheit gerade in der COVID-Therapie – Stichwort Hydroxychloroquin, Remdesivir – zeigte uns, dass sich vermeintliche Wundermittel in hochqualitativen Studien oft nicht als solche bestätigen. Wann geben Sie selbst inhalative Kortikosteroide? Sehen Sie diese als Option im hausärztlichen Setting? Immer wieder werden Gurgellösungen und Sprays propagiert, die virostatisch wirken sollen. Haben Sie da Erfahrungen? |