Auch bei Personen über 70 Jahre: LDL-C matters!

Atherosklerotische Herz-Kreislauf-Erkrankungen (ASCVD) sind weltweit die häufigste Todesursache. LDL-Cholesterin (LDL-C) gilt sowohl in der Primär- als auch in der Sekundärprophylaxe als einer der zentralen beeinflussbaren Risikofaktoren. Dass diese Tatsache auch bei älteren Menschen ernstgenommen werden soll, zeigt eine rezente Studie.

Rezente Daten: Never too old to benefit

Eine große dänische Kohortenstudie wurde angelegt, um die These aus historischen Studien, wonach ein erhöhtes LDL-Cholesterin (LDL-C) kein erhöhtes Risiko für ASCVD bedingen soll, zu überprüfen. Dafür wurden mehr als 90.000 Teilnehmer:innen im Alter zwischen 20 und 100 Jahren eingeschlossen, die zu Studienbeginn keine ASCVD und keinen Diabetes aufwiesen und keine Statintherapie erhielten. Während einer mittleren Beobachtungszeit von 7,7 Jahren erlitten rund 1.500 Personen einen ersten Myokardinfarkt, etwa 3.400 entwickelten eine ASCVD. Die Auswertung im Zusammenhang mit LDL-C ergab, dass sich das Risiko für ASCVD und Myokardinfarkt bereits bei einer LDL-C-Erhöhung von 1,0mmol/l in der gesamten Population steigerte; am stärksten war dies jedoch in der Altersgruppe von 70–100 Jahre zu beobachten. Die Anzahl der notwendigen behandelten Personen (NNT), um in 5 Jahren einen Myokardinfarkt oder ein ASCVD-Ereignis zu verhindern, war in der Gruppe 70–100 Jahre am niedrigsten und stieg mit abnehmendem Alter an. Zusammenfassend hatten die Menschen über 70 mit einem erhöhten LDL-C das höchste Risiko für einen Myokardinfarkt oder ASCVD und die niedrigste NNT, um ein Ereignis zu verhindern. So kann pro 1 mmol/l (etwa 38,67 mg/dl) LDL-C-Reduktion eine relative Risikoreduktion von 30 % für MI und von 22% für ASCVD bei dieser Patientengruppe erreicht werden. Dies lässt die Vermutung zu, dass gerade Patient:innen höheren Alters besonders von einer LDL-C-Reduktion profitieren könnten. Die Autoren betonen, dass diese Ergebnisse angesichts der demografischen Entwicklung große Bedeutung in der Prävention haben.1

Diagnostizieren und Risiko evaluieren

Die Basis der Diagnostik bildet eine gründliche Anamnese inkl. Familienanamnese und körperlicher Untersuchung. Laboruntersuchungen sollten nach Möglichkeit nüchtern durchgeführt werden. Sind die LDL-C-Werte erhöht, sollte die Messung nach 4 Wochen wiederholt werden.

Primär oder sekundär? Einer primären Hypercholesterinämie können unterschiedliche, meist familiär gehäuft auftretende Gendefekte zugrunde liegen. Eine relativ häufige monogene Form wird als familiäre Hypercholesterinämie (FH) bezeichnet und betrifft zu 85–90 % den LDL-Rezeptor (ADH Typ 1). Durch die Ausbildung zu weniger funktionsfähiger LDL-Rezeptoren wird die LDL-Aufnahme gestört, das LDL-Cholesterin verbleibt im Blut und führt zu Atherosklerose. Bei erhöhten Cholesterinwerten sollten sekundäre Ursachen ausgeschlossen werden; dazu zählen u. a. das metabolische Syndrom, chronische Niereninsuffizienz oder Hypothyreose sowie bestimmte Medikamente (z.B. Kortison).

Das Risiko evaluieren: Das kardiovaskuläre Risikoprofil ist entscheidend zur Festsetzung des LDL-C-Ziels und soll für alle Patient:innen individuell bestimmt werden (SCORE2/SCORE2-OP). Die Bestimmung von Lp(a) sollte zumindest einmal im Leben erfolgen. Bei Verdacht auf familiäre Hypercholesterinämie kann die Wahrscheinlichkeit mittels Dutch-Lipid-Clinic-Network-(DLCN-)Scores abgeschätzt und die Patient:innen gegebenenfalls einer genetischen Testung zugeführt werden.

Therapeutische Optionen

Trotz zurückhaltender Leitlinienempfehlungen für ältere Patient:innen weisen die neueren Daten darauf hin, dass gerade diese Patientengruppe besonders von einer LDL-C-Senkung profitieren könnte. Neue pharmakologische Möglichkeiten bieten dafür immer mehr Optionen.

Als Basismaßnahme sollte in jedem Fall eine Anpassung des Lebensstils mit entsprechender Umstellung der Ernährung und körperlicher Aktivität im Rahmen des Möglichen empfohlen werden.

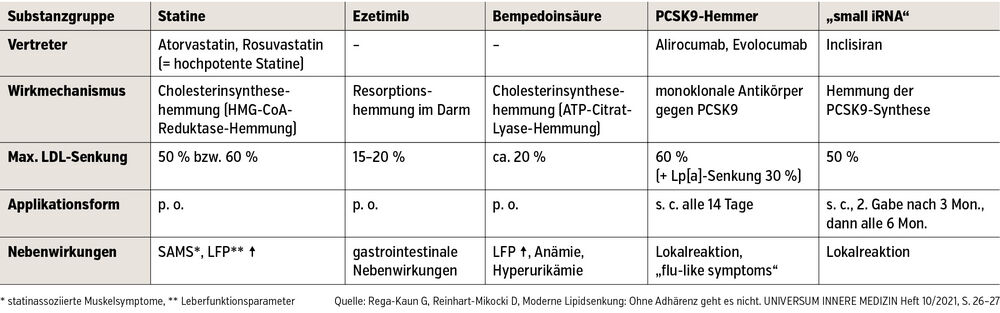

Für die medikamentöse Behandlung stehen nach wie vor die bewährten Substanzen wie Statine und Ezetimib zur Verfügung. Diese werden durch neue, teils hochpotente Wirkstoffe wie Bempedoinsäure sowie die subkutan zu verabreichenden PCSK9-Hemmer und „small iRNA“ ergänzt, wodurch immer mehr Optionen und Kombinationen zur Verfügung stehen, um die angestrebten und vereinbarten LDL-C-Zielwerte zu erreichen (Tab.).

Die CLEAR-Outcome-Studie mit fast 14.000 Teilnehmer:innen konnte zeigen, dass Bempedoinsäure bei Patient:innen, die Statine nicht vertragen oder nicht in der vollen empfohlenen Dosierung einnehmen möchten, nicht nur den LDL-C-Spiegel, sondern auch das Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse senken kann, jedoch keine unerwünschten muskuloskelettalen Effekte hervorruft. Über einen mittleren Zeitraum von 40,6 Monaten trat der primäre Endpunkt, definiert als schwere kardiovaskuläre Ereignisse, in der Gruppe, die zusätzlich Bempedoinsäure erhielt, signifikant seltener auf als in der Placebogruppe. Die Häufigkeit unerwünschter Wirkungen war in den beiden Gruppen vergleichbar.