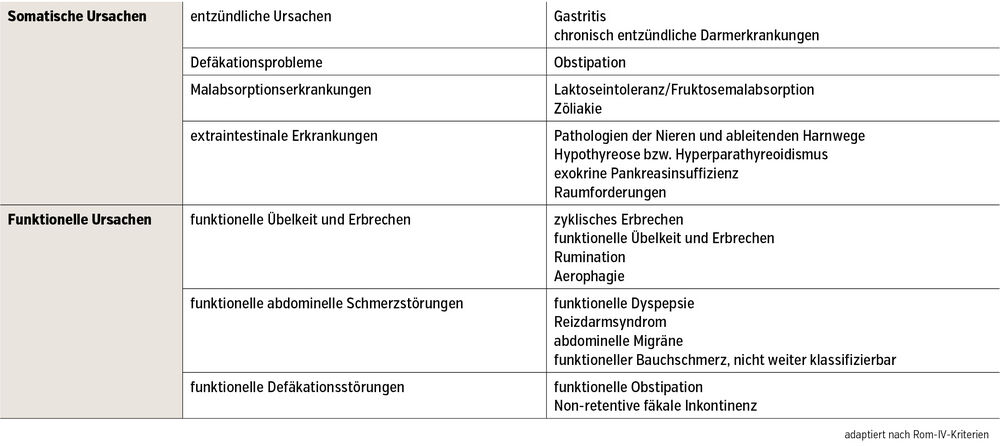

Bei Kindern und Jugendlichen können Bauchschmerzen eine Vielzahl von Ursachen haben und werden primär anhand ihrer Dauer in akute und chronische Beschwerden eingeteilt. Die Untergruppe der chronischen Bauchbeschwerden (Tab.) stellt sich die Diagnose und Therapie betreffend oftmals schwierig dar, wobei die funktionellen Beschwerden deutlich häufiger, aber nicht minder komplex in der Therapie sind und somatische Krankheiten rasch diagnostiziert werden sollten.

Akute Bauchschmerzen

Akut auftretende Bauchschmerzen im Kindes- und Jugendalter bedürfen immer einer Abklärung. Ein Akutes Abdomen ist hierbei das wichtigste Warnsymptom und muss ausgeschlossen werden. Eine strukturierte Anamnese und eine klinische Untersuchung sind obligat, eine Basislaborabklärung sowie bildgebende Verfahren können je nach Erstbegutachtung erforderlich sein. Die häufigsten Ursachen für akute Bauchschmerzen umfassen entzündliche Ursachen wie Gastroenteritis, Appendizitis oder Harnwegsinfektionen. Als häufigste nichtentzündliche Ursache tritt die akute Obstipation auf. Im Jugendalter ist bei Mädchen an eine Ovarial-, bei Jungen an eine Hodentorsion zu denken. Im Säuglings- bzw. Kleinkindalter bestehen häufig Dreimonatskoliken, allerdings müssen akut interventionsbedürftige Krankheitsbilder wie Volvulus, Ileus, Invagination oder Pylorushypertrophie ausgeschlossen werden.

Aufgrund des kindlich zentrierten Körperschmerzschemas können sich auch multiple andere Erkrankungen durch akute Bauchschmerzen zeigen. Einige ausgewählte Beispiele hierfür sind Diabetes mellitus Typ I, Angina tonsillaris oder Pneumonie.

Chronische Bauchschmerzen

Chronische Bauchschmerzen (Dauer > 3 Monate) sind im Kindes- und Jugendalter häufig. Eine Basisabklärung ist hier empfohlen. Diese umfasst neben genauer Anamnese und körperlicher Untersuchung die Erhebung möglicher Red Flags (z. B. positive Familienanamnese, nächtliche Beschwerden, ungewollter Gewichtsverlust, B-Symptomatik, Hämatochezie, Wachstumsverzögerungen) sowie eine Blutabnahme, eine Stuhl- und Harnuntersuchung und einen Ultraschall. Insbesondere sollte auf Blutbildveränderungen, positive Entzündungszeichen, Mangelerscheinungen (Eisenstatus und Vitamine) sowie Nieren- und Leberwertveränderungen geachtet werden. Eine Zöliakie sollte mittels Antikörperbestimmung im Blut ausgeschlossen werden. Im Stuhl ist das Calprotectin, ein Eiweißstoff in neutrophilen Granulozyten, als Marker für eine Entzündung im Darm einfach und hilfreich. Die Indikation für weitere Untersuchungen sollte in Absprache mit den Kindergastroenterolog:innen gestellt werden.

Chronisch entzündliche Darmerkrankungen

Die Inzidenz und Prävalenz der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED) Morbus Crohn und Colitis ulcerosa bei Kindern und Jugendlichen steigt kontinuierlich. Nach wie vor ist die genaue Entstehungsursache dieser Krankheiten ungeklärt, und somit ist eine kurative Therapie nicht möglich. Ein komplexes Zusammenspiel von gestörter Barrierefunktion, veränderter Zusammensetzung des Mikrobioms, genetischer Disposition und Umweltfaktoren trägt zur Krankheitsentstehung bei.

Etwa ein Viertel aller CED-Patient:innen ist bei Diagnosestellung jünger als 18 Jahre. Die Krankheit innerhalb dieser Patientengruppe ist durch einen besonders aggressiven Verlauf gekennzeichnet. Eine Besonderheit im Kindes- und Jugendalter ist, dass neben medikamentösen Therapien auch sehr viel mit Ernährungstherapien gearbeitet wird. Mit sogenannten „Trinknahrungen“ kommt der Darm zur Ruhe, und die Patient:innen werden mit allen notwendigen Nährstoffen und Kalorien versorgt. Eine psychosoziale Unterstützung in diesem vulnerablen Alter ist ebenso sehr wichtig.

Funktionelle Beschwerden

Die Ätiologie funktioneller Beschwerden ist nicht einem einzelnen auslösenden Agens zuzuschreiben, sondern ist multifaktoriell. Als Hilfsmittel zur Klassifikation stehen hier die Rom-IV-Kriterien zur Verfügung. In der Therapie ist das Gespräch die Grundlage der Behandlung. Man sollte den Leidensdruck der Patient:innen als Realität anerkennen, die Erkrankung erklären und auf die gute Prognose hinweisen. Dies führt bei den meisten Patient:innen zu einer Steigerung des Wohlbefindens, zur besseren Toleranz der Beschwerden und zur verminderten Selbstbeobachtung.