Krebstherapie: Wer trägt die Kosten?

Wer Kostenträger ist, ist oft ein entscheidendes Thema. Zwar ist das nicht nur in der onkologischen Versorgung ein Thema, aber doch häufig, weil Einzelleistungen in diesem Bereich kostspielig sind und teilweise vor der Therapie diagnostische Leistungen zu erbringen sind. Diese unklare Situation geht zu Lasten der Patienten.

Seit Oktober 2014 gibt es das nationale Krebsrahmenprogramm, das im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) seitens des Onkologiebeirates mit dem Ziel ausgearbeitet wurde, das hohe Niveau in der Krebsprävention und -behandlung beizubehalten und auszubauen. Für die Qualität der onkologischen Behandlung sind Interdisziplinarität und Multimodalität in der Versorgungsstruktur erforderlich. Über die Frage, wer die sektorenübergreifenden Leistungen bezahlen soll, diskutierten Dr. Sigrid Pilz, Wiener Patienten- und Pflegeanwältin, Univ.-Prof. Mag. Dr. Wilhelm Frank, Arbeitskreis für wissenschaftsbasierte Gesundheitsversorgung ARWIG GmbH und Verfassungsrechtler em. Univ.-Prof. DD. Heinz Mayer, Berater für Öffentliches Recht bei Lansky, Ganzger + partner.

Nachsorge regeln!

„Krebskranke Menschen brauchen die richtige Versorgung!“, ist das klare Statement von Patientenanwältin Pilz. In letzter Zeit häufen sich allerdings die Beschwerden, die in der Patientenanwaltschaft eingehen. Die Nachsorge werde einerseits an den niedergelassenen Bereich delegiert, andererseits würden Patienten verpflichtet, in ein Krankenhaus zu gehen, obwohl sie das nicht wollen. „Es ist ein großes Problem, wenn Krebspatienten zwischen stationärem und ambulantem Bereich herumgeschoben werden, immer mit der Frage, wer für die Behandlung aufkommt!“

Am Beispiel einer Patientin, die zur Nachsorge in der Ambulanz abgewiesen wurde, zeigt sich, wie unklar die Kompetenzen geregelt sind. „Der Patientin wurde gesagt, sie solle entweder zum Hausarzt gehen oder die fragwürdige Alternative, nämlich den Besuch in der teuren Privatordination, in Anspruch nehmen. Ein typischer Fall von Leistungsverschieberei zwischen stationärem und ambulantem Bereich“, so Pilz. Durch das Krebsrahmenprogramm soll so etwas nicht mehr passieren – einer der Eckpunkte ist es, die Lebensqualität der Betroffenen im gesamten Behandlungsverlauf zu verbessern. Dabei wird auch zu klären sein, wo der „Best Point of Service“ liegt. „Für manche Patienten wird dies der intra-, für andere der extramurale Bereich sein. Solange sich Krankenkassen aber weigern, gewisse Kosten zu übernehmen, wird das schwierig“, betont Pilz.

Wir wissen, dass die Krebstherapie kostspielig ist. Die neuen onkologischen Präparate sind eines der am stärksten wachsenden Segmente im Heilmittelbereich. 2011–2014 gab es eine Steigerung über 9,1% auf über 99.000 Verordnungen. Das bedeutet einen Kostenzuwachs von 31,6%. Mittlerweile können diese Therapien auch extramural verabreicht werden, was der Kasse aber deutlich teurer kommt als intramural. Volkswirtschaftlich gesehen ist das aber eine schlechte Rechnung, denn die Spitäler sollen von Aufgaben, die im niedergelassenen Bereich gut oder sogar besser behandelbar sind, entlastet werden. „Sparen könnte man dafür aber in Pflegeanstalten, wo jährlich Medikamente, die von den einen Patienten nicht mehr, von den anderen dafür umso mehr gebraucht werden, im Wert von 100.000en Euro weggeworfen werden, weil sie nicht weitergegeben werden dürfen“, hebt die Patientenanwältin hervor.

Ziele des Krebsrahmenprogramms

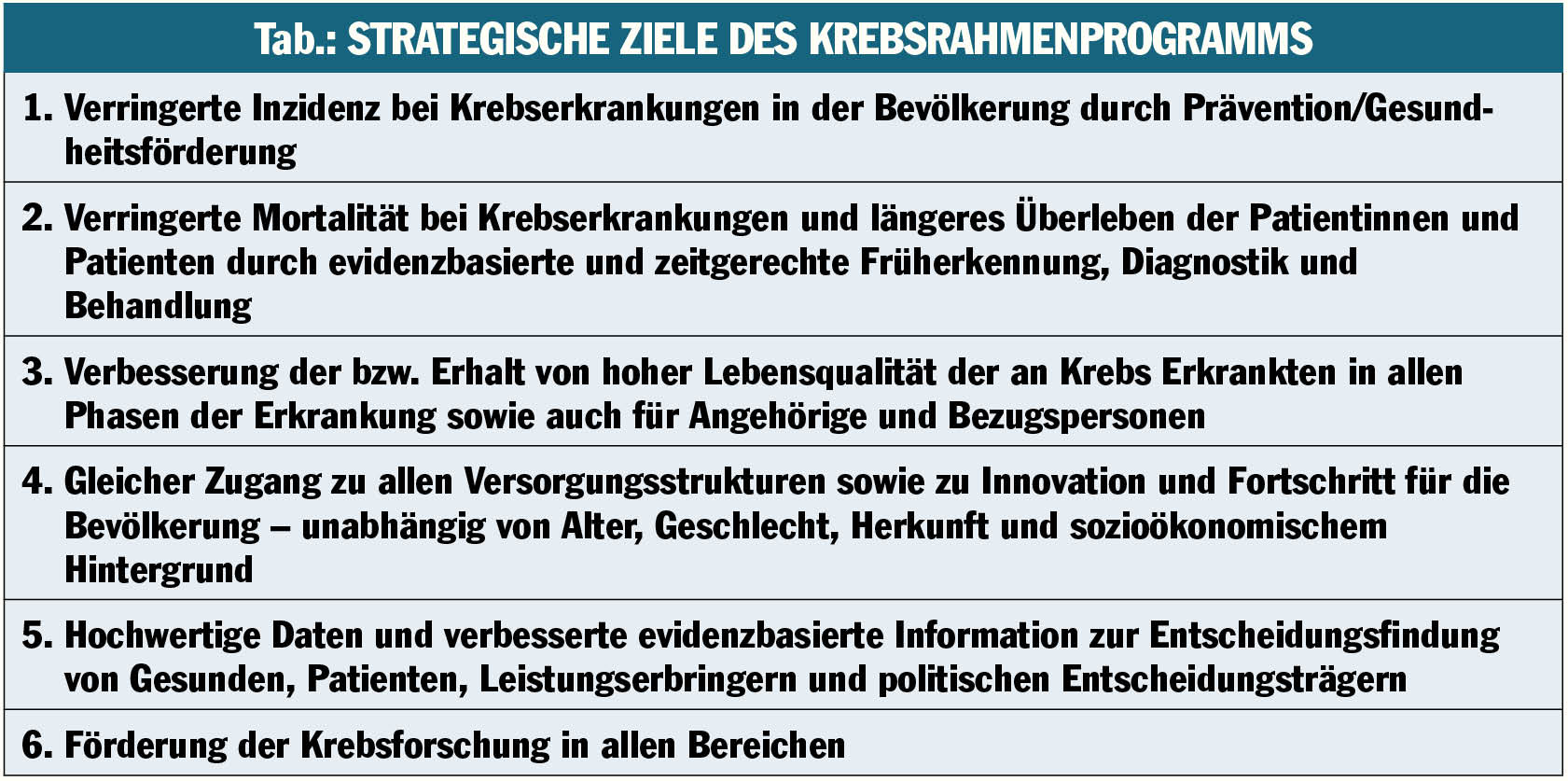

Was genau steht nun im Krebsrahmenprogramm? Auf diese Frage ging Sozial- und Wirtschafswissenschaftler Frank ein. „Im Grunde ist es ein relativ weitreichendes Programm, das über die nächsten zehn bis 20 Jahre zum Ausdruck bringen soll, was Österreich im Bereich der onkologischen Therapie vorhat. Das bedeutet, dass viele Aspekte angesprochen werden, wie Prävention bis zu psychologischer Versorgung, Verbesserung der Dokumentation usw. Es handelt sich aber, obwohl vom BMG herausgegeben, um ein Expertenpapier mit Empfehlungscharakter. Es ist durchaus sinnvoll, sich vor dem Hintergrund der Kostensteigerungen Gedanken zur Aufrechterhaltung der Versorgung zu machen. Im Prinzip hat das Programm zum Ziel, in erster Linie der Politik aufzuzeigen, wo die Handlungsfelder in der Onkologie liegen. Dahinter steht die Ideologie ‚Health in all Policies‘, denn Gesundheit ist nicht nur eine Angelegenheit des BMG, sondern aller Ministerien“, fasst Frank zusammen (Ziele: s. Tab.).

„Sektorenübergreifend“: was heißt das?

„Wir haben in Österreich seit 50 Jahren eine duale Finanzierung, die eine sektorenübergreifende Arbeit erschwert. Auf der einen Seite die Krankenanstalten, die über Landesgesundheitsfonds mit einem wesentlichen Pauschalvertrag der Sozialversicherungen finanziert werden und auf der anderen Seite der niedergelassene Sektor, der von den Sozialversicherungen bezahlt wird. Bei zwei Finanziers gibt es immer den Versuch, die Kosten der anderen Seite zuzuschieben“, erklärt Frank. Die Grenzen seien zusätzlich unklar, wenn man an Tageskliniken denke. Im Rahmen der Gesundheitsreform sollen die unterschiedlichen Töpfe jedenfalls etwas näher zusammenrücken – obwohl es sie noch immer geben wird, hat man sich auch auf gesetzlicher Ebene dazu bekannt, sich gemeinsame Ziele zu setzen und einen „Best Point of Service“ zu eruieren.

Kostenintensiv und damit problematisch seien auch die Biomarker-Tests, die ganz im Sinne der personalisierten Medizin durchgeführt werden. „Die Suche nach Biomarkern ist das Feld der Zukunft schlechthin. Diese Tests, die keine Risikoermittlung im Sinne der Prävention, sondern an sich schon Teil der Behandlung sind, führen dazu, dass Ansprechraten von zuvor 5–20% auf bis zu 80% steigen, da die Therapien viel zielgerichteter eingesetzt werden können!“, betont Frank. Bleibt die Frage, wer diese Tests, die bis zu 5.000 Euro kosten, bezahlt. „Es macht doch keinen Sinn, einen Patienten stationär aufzunehmen, weil ein Test nur nach dem LKF-Modell abrechenbar ist, obwohl er genauso gut ambulant durchgeführt werden könnte – aber der Ambulanzkatalog ist seit vielen Jahren nicht befüllt“, kritisierte Frank.

Rechtlich geht es zuerst um das Wohl des Patienten

Verfassungsrechtler Mayer sprach abschließend über die rechtlichen Aspekte des Krebsrahmenprogramms bzw. der Kostenübernahme. Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz regelt den Anspruch des Patienten gegenüber den Krankenversicherungsträger. Im §133 ist geregelt, dass der Krankenversicherte einen Anspruch auf Krankenbehandlung (ärztliche Hilfe und Heilmittel) hat. Im nächsten Absatz folge eine schwierige Bestimmung von zentraler Bedeutung, so Mayer: Die Krankenbehandlung muss ausreichend zweckmäßig sein, darf aber das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. „Das sind drei Kriterien, die höchst schwierig zu beurteilen sind. Was heißt ausreichend? Die Hilfe muss zum Erfolg führen – aber was heißt zweckmäßig? Das heißt schlicht und einfach, dass die Behandlung geeignet sein muss, einen Erfolg zu erzielen, dabei aber das Maß des Notwendigen nicht überschreiten darf – sprich, man darf nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen“, so der Rechtswissenschaftler.

Die Frage sei aber, ob hier nicht Äpfel mit Birnen verglichen werden. Wie wäre vorzugehen, wenn ein relativ billiges Medikament, das einen Therapieerfolg herbeiführt, aber der Erfolg nur verzögert und langsam eintritt und ein teures Medikament, das sofort wirkt, vorhanden sind? Ist das teure notwendig? In welcher Höhe müssen zusätzliche therapeutische Kosten in Kauf genommen werden, um einen Nutzen zu erzielen? „Die Judikatur zeigt eine sehr deutliche Linie. Primär muss es um das Wohl des Patienten gehen, und das, was für ihn zuträglicher ist, muss gewählt werden. Die Kosten dürfen hier keinen Riegel vorschieben und dürfen nicht zu Einschränkungen führen“, stellt Mayer klar. Zur Beurteilung, ob etwas notwendig und zweckmäßig ist und ob damit das Maß des Notwendigen nicht überschritten wird, gibt es Antworten aus der Rechtsprechung und der Lehre, die besagen, das müsse in einer Prognoseentscheidung beurteilt werden, die auf schulmedizinischen Überlegungen basiert. „Das gilt ebenso für die personalisierte Therapie, bei der es auch darum geht, auf Basis von schulmedizinischem Wissen herauszufinden, was am geeignetsten für den einzelnen Patienten ist“, so Mayer.

Bezüglich der Frage, WO diese Krankenbehandlung stattfinden müsse, ist zu sagen, dass der Patient das Recht hat, zumindest zwischen zwei Ärzten zu wählen, im Zweifel müsse die Behandlung aber extramural erfolgen. Eine stationäre Behandlung solle nur erfolgen, wenn sie medizinisch indiziert ist, eine ambulanten Behandlung dann, wenn sie Fortsetzung einer früheren stationären Behandlung ist. „In diesem Fall muss das Krankenhaus diese ärztliche Hilfe zur Verfügung stellen“, erläutert der Verfassungsrechtler. „Patienten können also in eine Ambulanz gehen, der Krankenversicherungsträger kann aber nicht anordnen, dass Patienten ins Krankenhaus gehen müssen. Das ist nur möglich, wenn die stationäre oder ambulante Versorgung aus medizinischen Gründen notwendig ist, wofür der Krankenversicherungsträger laut einer Entscheidung des OGH auch die Beweislast trägt.“

Leider gebe es aber einen nicht unerheblichen Unterschied zwischen Recht haben und Recht bekommen. Die Schwierigkeit liegt darin, sein Recht als Patient durchzusetzen. „Es ist eine zunehmend große Frage, wie der Krankenversicherungsträger mit seinen Versicherten umgeht“, so Mayer abschließend.