Risikoabschätzung und Frakturprävention

Geschätzt leben etwa 750.000 Menschen in Österreich mit Osteoporose. Die Erkrankung verursacht jedes Jahr fast 100.000 niedrigtraumatische (= osteoporotische) Knochenbrüche in der Altersgruppe 50+. Das klinische Bild der Erkrankung ist unspezifisch. Im Sinne einer Prävention vor der ersten Fraktur ist – neben Bewegung und ausgewogener Ernährung – die Evaluation des individuellen Frakturrisikos und eine möglicherweise daraus resultierende Behandlungsindikation ein wichtiges therapeutisches Ziel.

Vitamin D und Kalzium

Ist es sinnvoll, Vitamin D zu supplementieren? Vor dem Hintergrund der Knochengesundheit lässt sich diese Frage eindeutig positiv beantworten. Schon vor mehr als einem Jahrzehnt wurde international ein tägliches Mindestmaß an Vitamin D durch Ernährung in der Höhe von 800 Einheiten, entsprechend einem Mindestspiegel im Blut von 20ng/ml (= 50nmol/l), empfohlen. Ab einem Spiegel von 12 ng/ml (= 30nmol/l) wird von einem Vitamin-D-Mangel mit klaren gesundheitlichen Nachteilen gesprochen. In großen globalen Untersuchungen wurden teilweise sehr niedrige Vitamin-D-Spiegel in allen Altersgruppen festgestellt. Dies kann Rachitis bei Säuglingen und Kindern sowie Osteomalazie bei Erwachsenen verursachen. Vitamin D unterstützt die Gesundheit des Skeletts und erhöht die Mineralisierung des Knochens durch verbesserte Aufnahme von Kalzium aus dem Darm. Der Körper versucht immer, den Kalziumspiegel im Blut konstant zu halten. Wenn durch Vitamin-D-Mangel vermindert Kalzium aus der Nahrung aufgenommen werden kann, wird Kalzium durch vermehrte Aktivität der Nebenschilddrüse aus dem größten Speicher – eben dem Skelett – herausgelöst. Ohne Zweifel: Hält dieser Vitamin-D-Mangelzustand über Jahre an, vermindert dies die Integrität des Skeletts, und das Knochenbruchrisiko steigt.

Die Liste der Personen mit einem möglichen Mangel an Vitamin D ist lang. Menschen mit chronischen Erkrankungen, Bewohner:innen von Altersheimen und Pflegeinstitutionen, Schichtarbeiter:innen, Schwangere und stillende Mütter sind hier exemplarisch ohne Anspruch auf Vollständigkeit angeführt. Erfreulicherweise sind im letzten Jahrzehnt ausgeprägte Vitamin-D-Mangelzustände immer seltener geworden. Doch hier gilt: Im Falle eines Mangels ist eine tägliche oder wöchentliche Einnahme von Vitamin D indiziert. Hochdosierte Depotgaben sind nicht sinnvoll, da Vitamin D im Körper nicht monatelang gespeichert wird.

Einschätzung des Frakturrisikos

Die IOF (International Osteoporosis Foundation) und die WHO empfehlen, das Frakturrisiko als absolutes Risiko auszudrücken, d.h. als Wahrscheinlichkeit über einen Zeitraum von 10 Jahren. Das absolute Frakturrisiko hängt vom Alter, von der Lebenserwartung sowie vom aktuellen relativen Risiko ab. Der Zeitraum von 10 Jahren deckt die wahrscheinliche anfängliche Dauer der Behandlung und die Vorteile ab, die sich bei Abbruch der Behandlung fortsetzen können. Kürzere Zeithorizonte sind für die Einstufung des Risikos nicht hilfreich. Algorithmen, welche die Gewichtung der klinischen Risikofaktoren für das Frakturrisiko mit oder ohne Knochenmineraldichte (KMD) integrieren, wurden 2008 vom damaligen WHO-Kollaborationszentrum für metabolische Knochenerkrankungen in Sheffield entwickelt.

Das FRAX®-Tool berechnet die 10-Jahres-Wahrscheinlichkeit einer hüftnahen Fraktur und/oder einer „major osteoporotic fracture“ (MOF; hüftnahe Fraktur, klinisch vertebrale Fraktur, Unterarmfraktur, Humerusfraktur). Das Instrument wurde in unabhängigen Kohorten extern validiert.

FRAX® basiert auf länderspezifischen Frakturdaten. Die österreichischen Kohorten wurden im Jahr 2022 aktualisiert und validiert. Die Eingabe in FRAX® umfasst neben Alter und Geschlecht verschiedene KMD-unabhängige klinische Risikofaktoren sowie Erkrankungen und/oder Medikamente, die eine sekundäre Osteoporose verursachen können. Die KMD des Oberschenkelhalses ist eine optionale Eingabe. Bei den aufgeführten sekundären Ursachen wird konservativ angenommen, dass sie durch eine niedrige KMD getriggert werden und keine Relevanz haben, wenn die Schenkelhals-KMD in FRAX® eingegeben wird.

Interventionsschwellen

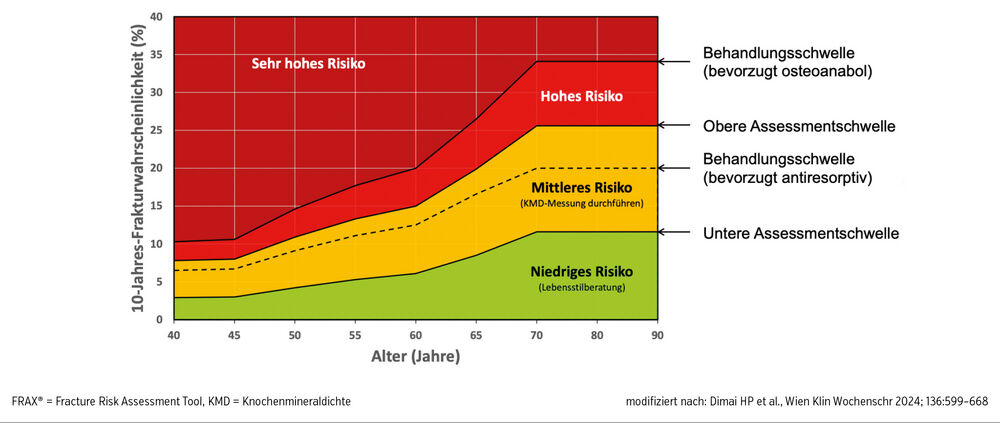

Für die Ersteinschätzung der 10-Jahres-Frakturwahrscheinlichkeit vor Durchführung einer Osteodensitometrie steht eine auf die österreichische Bevölkerung kalibrierte Version des FRAX® zur Verfügung. Die Zuordnung zu einer der Risikokategorien (Abb.) erfolgt dann sowohl für Männer als auch Frauen unter Verwendung der österreichspezifischen Schwellenwerte.

Abb.: Alter 50+ und Vorliegen eines klinischen Risikofaktors: Screening mit FRAX® ohne KMD-Messung mittels DXA

Fällt die ermittelte 10-Jahres-Frakturwahrscheinlichkeit in die mittlere (= gelbe) Risikokategorie, sollte eine KMD-Messung durchgeführt und das Ergebnis für eine neuerliche Berechnung in das FRAX®-Tool integriert werden. Die Durchführung einer Osteodensitometrie vor Ersteinschätzung der Frakturwahrscheinlichkeit mittels FRAX® ist mit einer vermeidbar hohen Anzahl nichtgerechtfertigter DXA-(Dual-Röntgen-Absorptiometrie-)Messungen verknüpft. Liegt dennoch bereits eine KMD-Messung vor und wird diese für die FRAX®-basierte Risikoeinschätzung herangezogen, fällt die mittlere Risikokategorie weg.

Die Interventionsschwellen für Männer und Frauen sind so festgelegt, dass sie dem Risiko einer Frau gleichen Alters mit einer prävalenten Fraktur entsprechen. Aus diesem Grunde steigen die Interventionsschwellen altersabhängig bis zum 70. Lebensjahr. Ab dem 70. Lebensjahr wird eine fixe Interventionsschwelle angewandt. Eine primäre FRAX®-Einschätzung trägt zu einer deutlichen Reduktion von redundanten DXA-Messungen bei.

Zuweisung an spezialisiertes Zentrum bei sehr hohem Risiko

Männer und Frauen mit sehr hohem Frakturrisiko sollten bevorzugt an ein auf Osteoporose spezialisiertes Zentrum zugewiesen werden, um die Indikation und Möglichkeit einer osteoanabolen Therapie abzuwägen. Besonderes Augenmerk wird auf den Zeitraum seit der Fraktur gelegt. Das Risiko einer Folgefraktur ist kurz nach einer Fragilitätsfraktur am höchsten (auch als imminentes Frakturrisiko bezeichnet), mit einem allmählichen Rückgang innerhalb der ersten 1 bis 2 Jahre. Danach bleibt das Frakturrisiko zumindest über 10 Jahre im Vergleich zu einer gesunden Normalpopulation deutlich erhöht. In Anlehnung an internationale Leitlinien liegt die österreichspezifische Schwelle zum sehr hohen Risiko 60 % über der Interventionsschwelle.