Schmerztherapie bei rheumatischen Erkrankungen

Ca. 20% der Österreicher sind an chronischem Schmerz erkrankt, das heißt 1,5 bis zwei Millionen Personen sind betroffen, die Dunkelziffer ist hoch. Chronischer Schmerz gehört zu den häufigsten Gründen für einen Arztbesuch, Spitzenreiter sind Schmerzen am Bewegungsapparat. Ab wann ein Schmerz als chronisch eingestuft wird, ist noch nicht genau definiert, derzeit geht man von einer Dauer von mindesten drei bis sechs Monaten aus.

Schmerzort Gelenk

Mit der hohen Dichte von Nervenenden in der Gelenkkapsel ist der Bewegungsapparat für Schmerzen prädisponiert. Diese werden durch körpereigene Botenstoffe sowie dem sauren Milieu und Sauerstoffmangel im entzündeten Gelenk aktiviert.

Vom Schmerzort ausgehend wandert der Schmerzreiz in das Rückenmark, wo er auf ein zweites Nervenbündel – „die Schmerzbahn“ – umgeschaltet wird und das Gehirn erreicht. Ab Thalamushöhe wird der Schmerz bewusst wahrgenommen („no brain, no pain“), von dort zieht ein weites Netz von Nervenbahnen zur Gehirnrinde – die Schmerzmatrix. Für die Chronifizierung des Schmerzes sind die Regionen des Gehirnes, in denen die emotionale Bewertung des Schmerzes entsteht (Leiden, Angst und Depression) von entscheidender Bedeutung. In einem benachbarten Hirnareal erfolgt die objektive Zuordnung des Schmerzes wie Lokalisation, Stärke und Dauer.

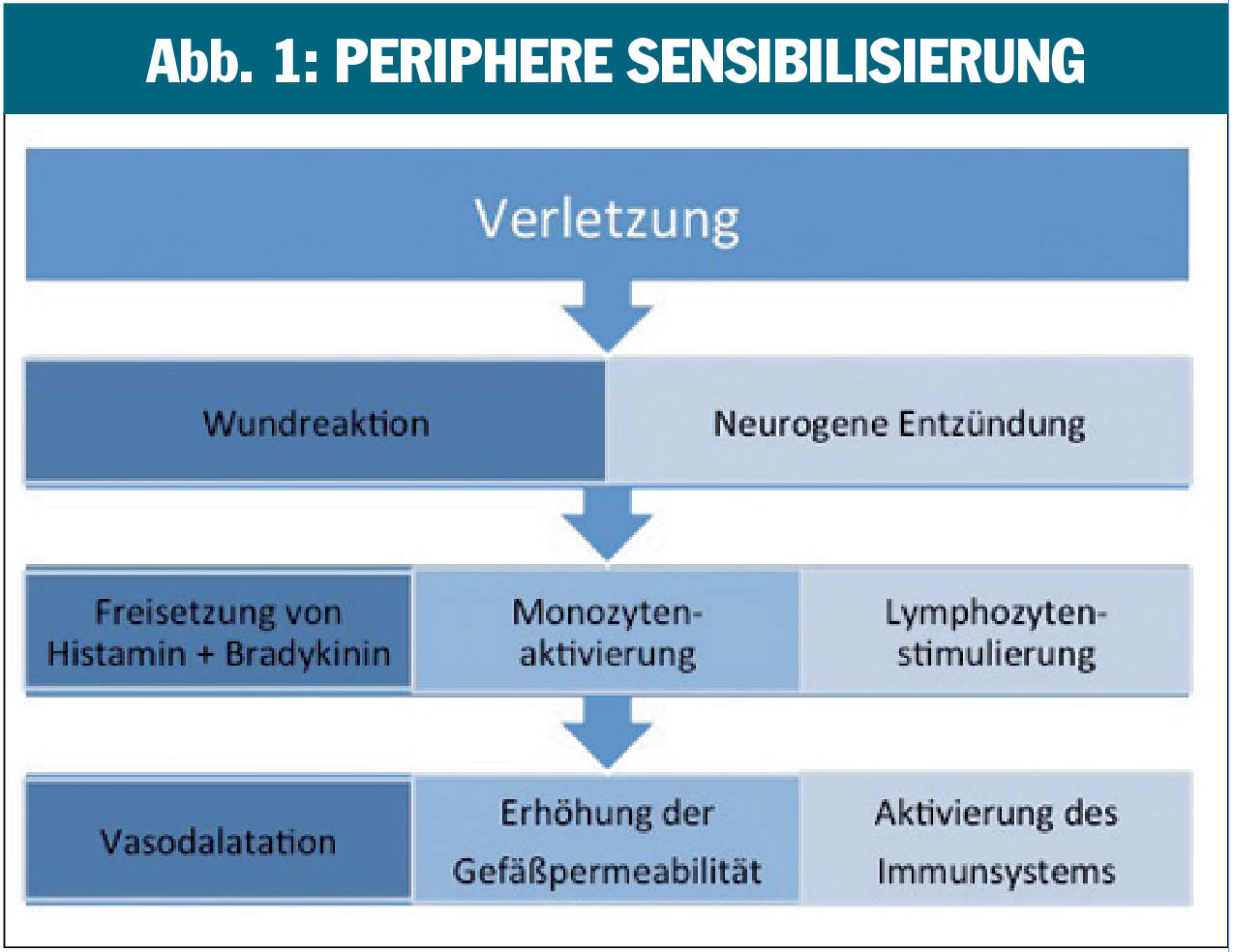

Periphere Sensibilisierung

Zusätzlich zur Aktivierung der Nervenenden durch die Verletzung kommt es zur so genannten neurogenen Entzündung: Die Nervenzelle selbst initiiert eine Entzündungsreaktion. Unter anderem kommt es dabei zur Freisetzung von Botenstoffen wie Histamin und Bradykinin, Monozyten und Lymphozyten werden stimuliert. Dadurch werden die Blutgefäße durchlässiger und das Immunsystem aktiviert, die Entzündung nimmt zu (Abb. 1). Bei Fehlregulation werden diese Entzündungsmediatoren ungebremst freigesetzt und so genannte schlafende Neurone (ruhende Nervenzellen) in der Umgebung aktiviert.

Der Schmerz wird nun stärker wahrgenommen (Hyperalgesie) und bei längerer Dauer breitet sich das Schmerzareal aus (Allodynie), die Anzahl der Reize, die ins ZNS geleitet werden, potenziert sich. Eine ausreichende Akutschmerztherapie kann dies weitgehend verhindern und gewinnt derzeit perioperativ, insbesondere bei Knieendoprothesen, zunehmend an Bedeutung.

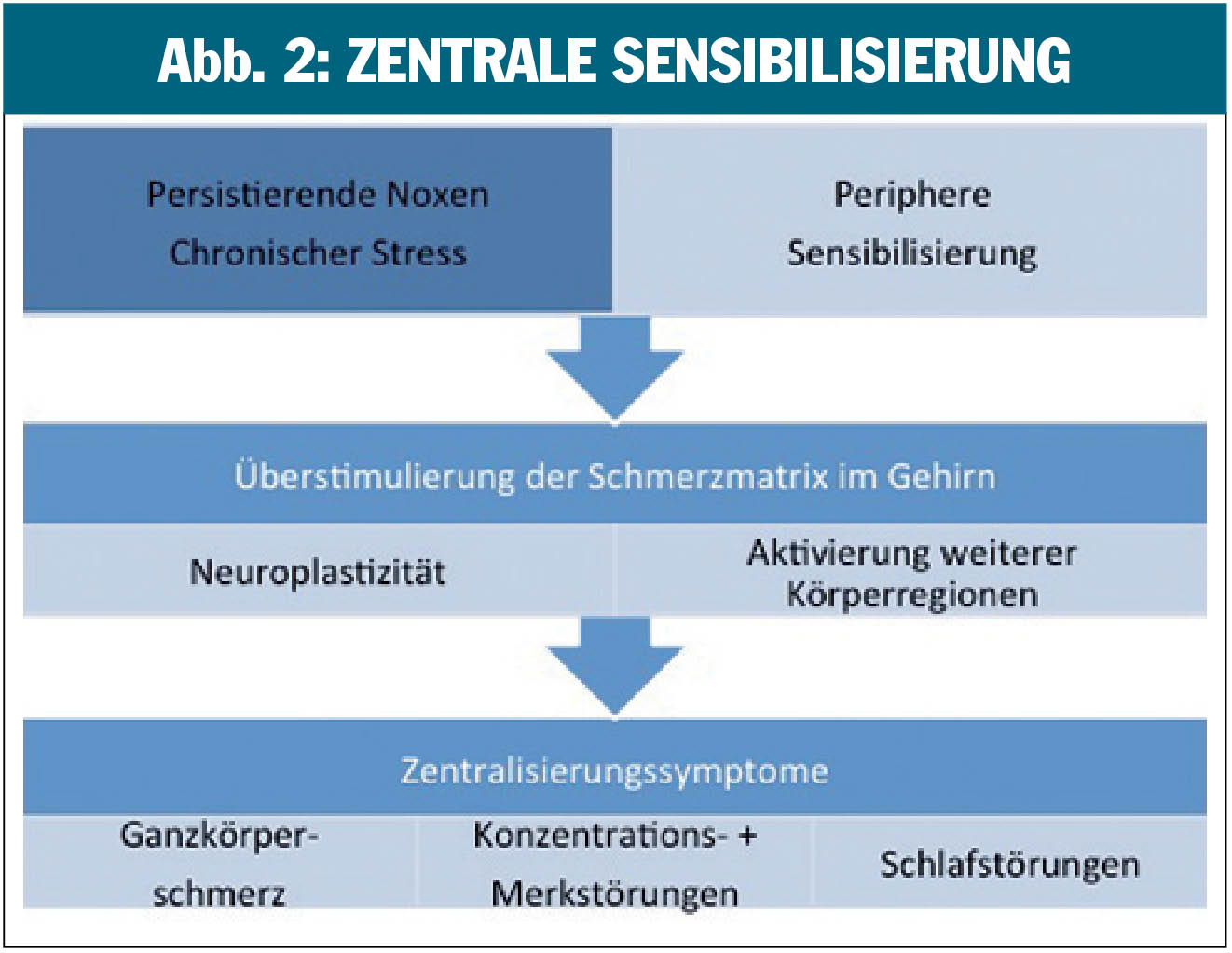

Zentrale Sensibilisierung

Eine Überaktivität des Nervensystems durch Dauerreize, aber auch chronischer Stress, führt zu strukturellen Veränderungen im Gehirn. Diese Neuroplastizität ist dafür verantwortlich, dass der Schmerz stärker und länger wahrgenommen wird und schließlich ganze Körperteile vom Schmerz betroffen werden.

Es entwickeln sich wechselnde Schmerzen am ganzen Körper, kombiniert mit den typischen Zeichen der Zentralisierung wie Tagesmüdigkeit sowie Schlaf-, Konzentrations- und Merkstörungen (Abb. 2).

Individuelle Risiken für Schmerzchronifizierung

„Yellow flags“: Es wurde vergeblich nach einer Schmerzpersönlichkeit gesucht. Mittlerweile ist bekannt, dass Depressionen und Angststörungen die Schmerzverarbeitung maßgebend beeinflussen. Die meisten Daten gibt es über die Entstehung des chronischen Rückenschmerzes, der bereits einen wirtschaftlichen Faktor darstellt: Eine aktuelle depressive Stimmungslage stellt einen signifikanten Risikofaktor für das Ausmaß der Chronifizierung nach einer akuten Kreuzschmerzattacke dar. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass depressive Patienten – die Depression muss nicht einmal psychiatrisch auffällig sein – in 80% der Fälle nicht von der Operation allein profitieren.

Erschwerend wirkt sich auch die inadäquate Beurteilung des Schmerzes aus. Das betrifft sowohl das Katastrophisieren, dem Schmerz also eine übergroße Bedeutung zuzuweisen, als auch das Bagatellisieren, mit der Gefahr, die eigenen Grenzen zu überschreiten. Weitere Faktoren sind die zunehmende Vermeidung von körperlichen und sozialen Aktivitäten aus Angst, den Schmerz zu verstärken, und – ganz wesentlich – das Ausmaß der Unzufriedenheit mit dem Arbeitsplatz.

Die Schmerzspirale, die meist mit einer banalen Schmerzursache beginnt, entwickelt bei einer entsprechenden Prädisposition schließlich eine Eigendynamik.

Die „red flags“ (Infektionen, Frakturen, Tumoren, radikuläre Syndrome), die sofortiges Handeln erfordern, müssen natürlich ausgeschlossen werden.

In unserem Bewusstsein ist die Bedrohung des Körpers durch den akuten Schmerz verankert, chronischer Schmerz kann jedoch nicht eingeordnet werden. Strategien, die beim akuten Schmerz essenziell sind, werden erfolglos auf den chronischen Schmerz übertragen. Nach einer sechsmonatigen Krankheitsdauer ist jede relevante Ursache ausgeschlossen, der Schmerz hat seine Warnfunktion längst verloren, psychosoziale Faktoren gewinnen an Bedeutung.

Sekundäre Fibromyalgie

Selbst bei entzündlichen rheumatischen Erkrankungen wie der rheumatoiden Arthritis kann sich bei einigen Patienten zusätzlich ein chronisches Schmerzsyndrom entwickeln, welches im Vollbild sekundäre Fibromyalgie genannt wird. Der Leidensdruck durch die Schmerzen ist stark und wird häufig mit der entzündlichen Aktivität verwechselt, was zu einer höheren Kortisoneinnahme und einem schnelleren Therapiewechsel führt. Die Lebensqualität der Betroffenen ist niedrig, Müdigkeit, Depressionen und Schlafstörungen treten als Ausdruck der Schmerzchronifizierung vermehrt auf.

Analgetische Therapie

Für den Tumorschmerz hat sich das WHO-Stufenschema gut bewährt, nach dem man mit einem Nichtopioid-Analgetikum beginnt (Stufe I), dies bei Erfolglosigkeit durch ein schwach wirksames Opioid ergänzt (Stufe II) und Letzteres eventuell durch ein stark wirksames Opioid austauscht (Stufe III).

Anders ist es bei den rheumatischen Erkrankungen, bei denen sich die Therapie hauptsächlich auf die I. Stufe konzentriert: Bei unspezifischen Rückenschmerzen oder Arthrosen kann zuerst Paracetamol, bei stärkeren Schmerzen zusätzlich ein nichtsteroidales Antirheumatikum (NSAR) verabreicht werden. Für M. Bechterew und Gicht sind die entzündungshemmend wirkenden NSAR die Mittel der Wahl. In der Akuttherapie von rheumatoider Arthritis (RA) und Polymyalgia rheumatica ist Kortison am wirkungsvollsten, mit dem Abklingen der Entzündung verbessert sich automatisch der Schmerz.

Die schwach wirksamen Opioide der Stufe II (z.B. Tramadol) sind bei entzündlichen Erkrankungen weniger wirksam als NSAR, bei Arthrosen können sie postoperativ eingesetzt werden. Einzig Arthrosen, die nicht operativ saniert werden können, oder osteoporotische Frakturen mit Nervenkompression rechtfertigen den Einsatz starker Opioide.

Antidepressiva und Antiepileptika

Medikamente, die ursprünglich gegen Depressionen bzw. zur Anfallsprophylaxe bei Epilepsien entwickelt wurden, werden seit Jahren in der Schmerztherapie erfolgreich verwendet. Die Wirkung erfolgt im Nervensystem auf jeder Ebene der Schmerzverarbeitung. Für Arthrosen ist die Verbesserung von Lebensqualität und Funktion, unabhängig von einer eventuell begleitenden Depression, nachgewiesen.

Physiotherapie

Um der schmerzhaften Bewegungseinschränkung durch Verspannungen der Muskulatur und Verkürzungen aller Gelenkstrukturen als Folge der langjährigen Schonung oder Gelenkfehlhaltung entgegenzuwirken, sind ergänzende physiotherapeutische Maßnahmen notwendig. So genannte passive Therapien (Fango, Strom oder Massagen) müssen jedoch auf ein Minimum beschränkt werden. Sie dienen in erster Linie zur Lockerung der Muskulatur, um die aktive Bewegungstherapie überhaupt erst zu ermöglichen. Je nach den Möglichkeiten des Patienten stellen Qigong oder Tai Chi, die Heilgymnastik oder sogar regelmäßige Ausdauersportarten sinnvolle Therapieformen dar.

Mit dem Aufbau der körperlichen Aktivität soll eine Verbesserung des Körperbewusstseins und indirekt des Selbstwertgefühles erreicht werden.

Psychotherapie

Die Psychotherapie ist eine weitere Säule in der Schmerztherapie. Diese schließt Patientenedukation und das Erarbeiten der individuellen Schmerzbiografie ebenso ein wie das Erlernen von Entspannungsverfahren, insbesondere die progressive Muskelentspannung nach Jacobson. Mit dieser Technik soll – neben der psychischen Entspannung – durch das bewusste Anspannen und Lockern einzelner Muskelgruppen ein Gefühl für die eigene Verspannung in Stresssituationen entwickelt werden.

Die Verhaltenstherapie hat sich hier besonders bewährt. Ziel ist, der Fokussierung auf den Schmerz entgegenzuwirken, Ressourcen zu suchen, um dem Schmerzkreislauf zu entrinnen, und individuelle, in der Vergangenheit bewährte schmerzverbessernde Strategien zu erarbeiten. Am Ende steht der Wiederaufbau von körperlicher und sozialer Aktivität sowie im besten Fall eine Wiedereingliederung in den Beruf.

Mit dem Schlagwort der multimodalen Therapie wird versucht, dem Schmerzpatienten auf jeder Ebene zu begegnen. Auch bei den entzündlichen rheumatischen Erkrankungen spielt die Chronifizierung des Schmerzes eine wichtige Rolle und kann die Prognose verschlechtern.

Realistisches Ziel ist nicht die Schmerzfreiheit, sondern die Wiederherstellung einer körperlichen, psychischen und sozialen Funktionsfähigkeit trotz des Schmerzes.