Suizidalität verhindern: offenes Gespräch als Grundlage

Suizid ist eine tragische und nach wie vor häufige Todesursache – in Österreich und weltweit. 1.200 Menschen sterben in unserem Land jährlich durch Suizid. Dass sich Suizide verhindern lassen, zeigen die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte. Seit der Mitte der 1980er-Jahre hat sich die Anzahl der Suizide in Österreich fast halbiert. Viele verschiedene präventive Ansätze und Entwicklungen haben dazu beigetragen, wobei dem Aufbau einer flächendeckenden und umfassenden psychosozialen und medizinischen Versorgungsstruktur nach wie vor besondere Bedeutung zukommt.

Prävention von Suiziden

Entscheidend für die Prävention von Suiziden ist, mit suizidgefährdeten Personen ins Gespräch zu kommen und mit ihnen dabei verständnisvoll, nicht wertend über Suizidgedanken und -absichten zu sprechen. In der Phase vor der Entscheidung zum Suizid versuchen viele Menschen, sich mit ihrer Not mitzuteilen und zumindest indirekt Ankündigungen und Hinweise zu geben. Für viele dieser Personen ist der Hausarzt eine professionelle Anlaufstelle, bei der zumindest die Schwelle des Aufsuchens niedrig ist. Damit das Gespräch gelingt, müssen Suizidgedanken nachgefragt werden, und es ist wichtig, rechtzeitig an die Möglichkeit einer Suizidgefährdung zu denken.

Mögliche Ursachen

Suizide treten gehäuft bei psychischen Erkrankungen auf, besonders sei hier die Depression genannt, die häufig ist und ein 20-fach erhöhtes Suizidrisiko im Vergleich zur Gesamtbevölkerung aufweist. Aber auch bei anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel bei Essstörungen, Suchterkrankungen oder Psychosen, ist die Suizidgefahr deutlich erhöht. Bei psychischen Erkrankungen, die einen chronischen Verlauf nehmen, ist dann auch das Auftreten von Suizidalität etwas Wiederkehrendes und kann zu einem chronischen Begleiter werden, mit der Gefahr, dass es doch einmal im Verlauf zum Suizid kommt.

Suizidalität selbst ist keine Krankheit. Hingegen ist es wichtig, die Funktion der Suizidalität zu verstehen. Der Gedanke, nicht mehr leben zu wollen, bedeutet häufig, dass es eine äußere momentan nicht bewältigbare Belastung gibt. Die betroffene Person hat Zweifel, einen Ausweg aus einer schwierigen Situation, aus einer Krise zu finden. Der Suizid wird dann als Ausweg gesehen.

Gerade in Lebenskrisen, wie die meisten Menschen sie kennen und schon erlebt haben, ist das Auftreten von Gedanken des Lebensüberdrusses bis hin zur Suizidabsicht nicht so selten. In der aktuellen Situation der COVID-19-Pandemie und ihren akuten, aber auch zu erwartenden nachhaltigen Folgen, bei der viele Menschen mit erheblichen sozialen, aber auch psychischen Belastungen betroffen sind, muss von einer deutlichen Zunahme von persönlichen Krisenentwicklungen ausgegangen werden.

Einflussfaktoren

Um eine Suizidgefahr einschätzen zu können, sind mehrere Faktoren zu beurteilen.

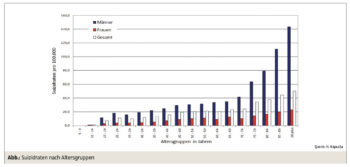

Risikogruppen. Zunächst geht es darum, zu überprüfen, ob die Person einer Risikogruppe angehört. Dazu gehört die Anamnese psychischer Erkrankungen, wie oben bereits beschrieben. Im Vergleich der Geschlechter haben Männer ein mehr als dreifach erhöhtes Suizidrisiko. Die Suizidrate steigt zudem mit dem Alter an und nimmt ab etwa 60 Jahren besonders bei Männern noch einmal deutlich zu (Abb.). Ein Faktor, der das Problem verschärft, besteht dann, wenn Menschen isoliert und einsam sind.

Verfügbarkeit von Suizidmethoden. Zu achten ist des Weiteren auf die Verfügbarkeit von Suizidmitteln und -methoden sowie auf Imitationseffekte. So wissen wir, dass die Häufigkeit von Schusswaffensuiziden mit der Höhe der Waffenpassrate in einer Region korreliert und Schusswaffensuizide abnehmen, wenn der Zugang erschwert beziehungsweise besser kontrolliert wird.

Berichterstattung und Nachahmung. Einen wichtigen Einfluss hat auch die mediale Berichterstattung über Suizide: Während in der Vergangenheit Medienberichte immer wieder dazu führten, dass Menschen durch die Art des Berichtens in ihrer Suizidabsicht bestärkt wurden und es zu Nachahmungssuiziden kam (Werther-Effekt), wurden durch die Erforschung dieses Problems Richtlinien für eine präventiv wirksame Thematisierung der Suizidproblematik entwickelt, und es konnte gezeigt werden, dass eine entsprechend verantwortungsvolle Berichterstattung positive Effekt hat und helfen kann, Suizide zu reduzieren (Papageno-Effekt).

Offene Aussprache über Suizidgedanken

Im Gespräch mit Menschen, die Suizidgedanken haben, gilt es zu klären, wie ausgeprägt und konkret diese Inhalte sind. Bei Suizidalität beschreiben wir eine Entwicklung, die damit beginnt, dass es zunächst nur eine Erwägung der Möglichkeit des Suizides gibt. Es treten dann beim Erleben von Überforderung und Ausweglosigkeit zu Beginn Gedanken des Lebensüberdrusses oder der Sinnlosigkeit auf, und Suizidvorstellungen sind zunächst sehr vage.

Wenn die Beeinträchtigung zunimmt, der psychische Zustand sich verschlechtert und das Erleben subjektiv sich stärker auf negative Inhalte einengt, dann befinden sich Betroffene in einer Ambivalenz zwischen dem Wunsch, zu sterben, und einem doch noch vorhandenen (Über-)Lebenswillen.

In dieser Phase haben Betroffene am ehesten das Bedürfnis, sich mit ihrer Not mitzuteilen, und machen zumindest indirekt Ankündigungen und Mitteilungen über ihre Suizidalität. Diese Mitteilungen wahrzunehmen und ernst zu nehmen ist entscheidend. Dann ist es wichtig, nachzufragen und ein Gespräch über diese Inhalte anzubieten. Durch dieses aktive und engagierte Handeln ist es möglich, Suizide zu verhindern. An dieser Stelle ist es wichtig, in Erwägung zu ziehen, mit einer Einrichtung der psychiatrischen Versorgung und/oder einer spezialisierten Institution der Krisenintervention zu kooperieren. (Kontaktadressen finden Sie am österreichischen Informationsportal zur Suizidprävention: www.gesundheit.gv.at/leben/suizidpraevention). Wenn ein Mensch hingegen bereits den Entschluss getroffen hat, sich das Leben zu nehmen, dann ist es meist schwierig, noch Einfluss zu nehmen.

Die Suizidgefahr einschätzen

Die Suizidgefährdung bemessen wir auch am psychopathologischen Zustand. Ringel hat in der Beschreibung des präsuizidalen Syndroms zwei Faktoren besonders hervorgehoben, nämlich die Art und das Ausmaß der suizidalen Gedanken und Vorstellungen und den Grad an Einengung in den verschiedenen psychischen Qualitäten.

Ausmaß der suizidalen Gedanken. Gefährlich wird es, wenn Suizidgedanken in Bezug auf die Handlung sehr konkret sind, wenn es Pläne für einen Suizid gibt, oder wenn gar Vorbereitungshandlungen gesetzt wurden. Wenn Patienten berichten, dass die Suizidgedanken nicht mehr selbst intendiert sind, sondern so erlebt werden, dass sie sich aufdrängen, dann ist das ebenfalls ein Alarmzeichen.

Einengung stellen wir fest, wenn zunehmend nur negative Gefühle erlebt werden, negative Inhalte gedacht werden und sich auch die Bewertung von sonst positiv Erlebtem verändert. Positive Inhalte können dann nicht mehr zu einer Aufhellung des Gemütes beitragen. Deutlich wird das im Gespräch und im Kontakt mit der betroffenen Person. Alarmzeichen sind hier das Fehlen positiver Reaktionen auf eine zugewandte und empathische Kontaktaufnahme und Gesprächsführung und wenn der Eindruck entsteht, die Person ist nicht mehr in der Lage, verlässliche Vereinbarungen zu treffen oder glaubwürdig über ihren Zustand Auskunft zu geben.

Behandlung von Suizidalität

In der Behandlung von Suizidalität muss auf mehreren Ebenen vorgegangen werden.

Arzt-Patienten-Beziehung als Voraussetzung. Zunächst stellt die Herstellung einer ausreichend tragfähigen Arzt-Patienten-Beziehung eine wesentliche Voraussetzung für das Gelingen suizidpräventiven Handelns dar. Dabei ist das empathische und diagnostische Nachfragen nach suizidalen Inhalten bereits ein erster wichtiger Schritt zur Etablierung der Arzt-Patienten-Beziehung.

Krisenintervention. Im nächsten Schritt geht es darum, Interventionen zu setzen, die rasch eine Linderung der Symptome ermöglichen. In weiterer Folge muss eine bestehende psychische Grunderkrankung behandelt werden. Wenn ursächlich eine psychosoziale Krise in der Folge äußerer Belastung das Erleben von Ausweglosigkeit und Verzweiflung und damit auch die Entstehung von Suizidalität ausgelöst hat, dann wird Krisenintervention mit einem psychotherapeutisch fundierten Gesprächsangebot gebraucht. Häufig ist ein kombiniertes Vorgehen sowohl mit medizinischen als auch therapeutischen Interventionen sinnvoll.

Pharmakologische Intervention. Medikamente werden zunächst symptomatisch eingesetzt, um eine rasche Symptomreduktion zu erreichen. Dabei werden quälende, die Suizidgefährdung verschärfende Zustände wie starke innere Unruhe, Schlafstörung oder Ängste mit Medikamenten, die eine direkt beruhigende, sedierende Wirkung haben, behandelt. Häufig werden dabei spezifisch wirksame Medikamente wie Antidepressiva, seltener auch Neuroleptika mit sedierender Wirkkomponente eingesetzt (zum Beispiel Trazodon, Mirtazapin, Quetiapin). Diese sind gegebenenfalls auch wirkspezifisch für eine längere Anwendungsdauer geeignet.

In Frage kommt auch der zeitlich begrenzte, ärztlich kontrollierte Einsatz von Benzodiazepinen. Dabei muss darauf geachtet werden, dass Substanzen mit einer ausreichend sedierenden Komponente und einer ausreichend langen Halbwertszeit zum Einsatz kommen (Lorazepam, Oxazepam). Nicht gut geeignet sind rein anxiolytisch wirksame Medikamente (Alprazolam) oder nur kurz wirksame Einschlafmittel, die einen raschen Rebound der Symptomatik verursachen können.

Die Behandlung der psychischen Grunderkrankung wird gleichzeitig mit der symptomorientierten Behandlung begonnen.