Sparpaket: wie der Staat zu Geld kommen will

„Nix ist fix“, doch eine Belastungswelle wird kommen: Der Rechenstift bleibt jedenfalls gespitzt. Muss er auch, wenn man das Schreckgespenst „Defizitverfahren“ der EU abwenden will. In der aufgeheizten politischen Diskussion wird leider oft übersehen, dass Österreich beileibe nicht das einzige EU-Land ist, das derzeit – nach Corona und einer Inflationswelle – mit einem solchen Verfahren konfrontiert ist. Aktuell laufen gegen sieben EU-Länder Defizitverfahren (Frankreich, Italien, Belgien, Ungarn, Malta, Polen und Slowakei). Und auch Österreich hat ein solches Verfahren schon einmal hinter sich gebracht. Zwischen 2009 und 2014 gab es gegen Österreich ein Defizitverfahren. Wirtschaftsforscher:innen wie der WIFO-Chef Gabriel Felbermayr und IHS-Direktor Holger Bonin hatten sogar gemeint, dass ein Verfahren „g’scheiter“ – wie man es mit österreichischem Idiom ausdrücken würde – wäre als ein radikaler Sparkurs, der die sich langsam erholende Konjunktur abwürgen könnte.

Sei es wie es sei: Österreichs Politspitzen haben sich anders entschieden und dem amtierenden Finanzminister am 13. Jänner einen Brief geschrieben, den dieser flugs mit einem Begleitschreiben an den zuständigen EU-Kommissar Valdis Dombrovskis weitergeleitet hat. Drei Tage später kam die Erlösung: „Sehr geehrter Herr Minister, lieber Gunter …“, antwortete der EU-Kommissar und hielt unter anderem fest: „Nach einer Analyse des ebenfalls am 16. Januar veröffentlichten detaillierten Maßnahmenpakets sind die Kommissionsdienststellen der Ansicht, dass diese Maßnahmen das Defizit im Jahr 2025 unter 3 % des BIP senken könnten.“

So weit so gut. Im Folgenden wollen wir uns einmal genauer ansehen, was genau in dem an die EU übermittelten „Sparpaket“ drinnen steht. Vor allem aber wollen wir erkunden, wie man angesichts der kommenden Maßnahmen noch in der einen oder anderen Form die derzeit geltende Gesetzeslage nutzen kann.

Photovoltaik: Nullsteuersatz fällt weg

Als allererstes sticht in diesem Zusammenhang das Thema Photovoltaik ins Auge. Im Vorschlag an die EU-Kommission heißt es dazu wortwörtlich: „Ab Januar 2024 wurde ein Mehrwertsteuersatz von 0 % für den privaten Erwerb von Photovoltaikanlagen eingeführt. Der Nullsteuersatz gilt nur vorübergehend und würde Ende 2025 auslaufen. Stattdessen sollte der Nullsteuersatz bereits im April 2025 abgeschafft werden.“ Wer ohnehin an die Installation einer Anlage (bis 35 Kilowatt-Peak) gedacht hat, sollte sich sputen, denn es entscheidet nicht der Zeitpunkt, an dem die Rechnung gestellt und bezahlt wurde, sondern wann die Anlage geliefert bzw. installiert wurde. Medienberichten zufolge haben Österreichs spezialisierte Solarunternehmen, Installateure, Elektroinstallateure, Dachdecker etc. derzeit alle Hände voll zu tun, um die Auftragsflut abzuarbeiten. Wer keinen österreichischen Betrieb, der den Auftrag rechtzeitig abwickelt, mehr findet, kann sich auch an Betriebe im nahegelegenen EU-Ausland wenden. Die Umsatzbefreiung gilt nämlich auch für „innergemeinschaftliche Erwerbe, Einfuhren und Installationen von Photovoltaikmodulen“. Sollte sich eine Installation vor der für April anvisierten Änderung nicht mehr ausgehen, könnte man auch versuchen, vorerst nur die Anlage selbst zu kaufen. In diesem Fall gilt nämlich Folgendes: „Werden die Photovoltaikmodule nur gekauft, ohne dass die Verkäufer:innen die Photovoltaikmodule auch installiert haben, kommt es auf den Zeitpunkt an, in dem die Käufer:innen die Verfügungsmacht über die Photovoltaikmodule erlangen.“ Ein paar tausend Euro an ersparter Mehrwertsteuer sollten für Schnellentschlossene schon drinnen sein.

„Schlupflöcher“ schließen

Eine weitere kleine Änderung betrifft zwar nicht viele Österreicher:innen, kann in ein paar Fällen aber ins Geld gehen. Es geht dabei um das „Schließen von Schlupflöchern“ – wie es so schön heißt – bei sogenannten Share Deals. In den Erläuterungen heißt es: „Werden im Rahmen von Share Deals (Anm. also Anteilsübertragungen z.B. bei einer GmbH) Anteile an Grundstücken übertragen, werden bei der Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer niedrigere steuerliche Werte als üblich angesetzt. Ziel ist es, derartige ‚Steuerschlupflöcher‘ zu schließen.“ Wie genau die Neuregelung aussehen soll, ist noch unklar, aber es könnte dazu führen, dass bei der Anteilsübertragung an neue Eigentümer:innen – z.B. einer GmbH – neuerlich eine Grunderwerbssteuer (Stufentarif zwischen 0,5% und 3,5%) anfällt. Viel Geld wird’s nicht bringen, aber mit an die 50 Millionen Zusatzeinnahmen rechnet man schon. Wer also ohnehin schon daran gedacht hat, z.B. Anteile an einer GmbH zu übertragen, in deren Eigentum sich auch Grundstücke befinden, sollte Steuerberater:innen befragen und vielleicht eher früher als später einen Termin bei Notar:innen oder Rechtsanwält:innen vereinbaren.

Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge?

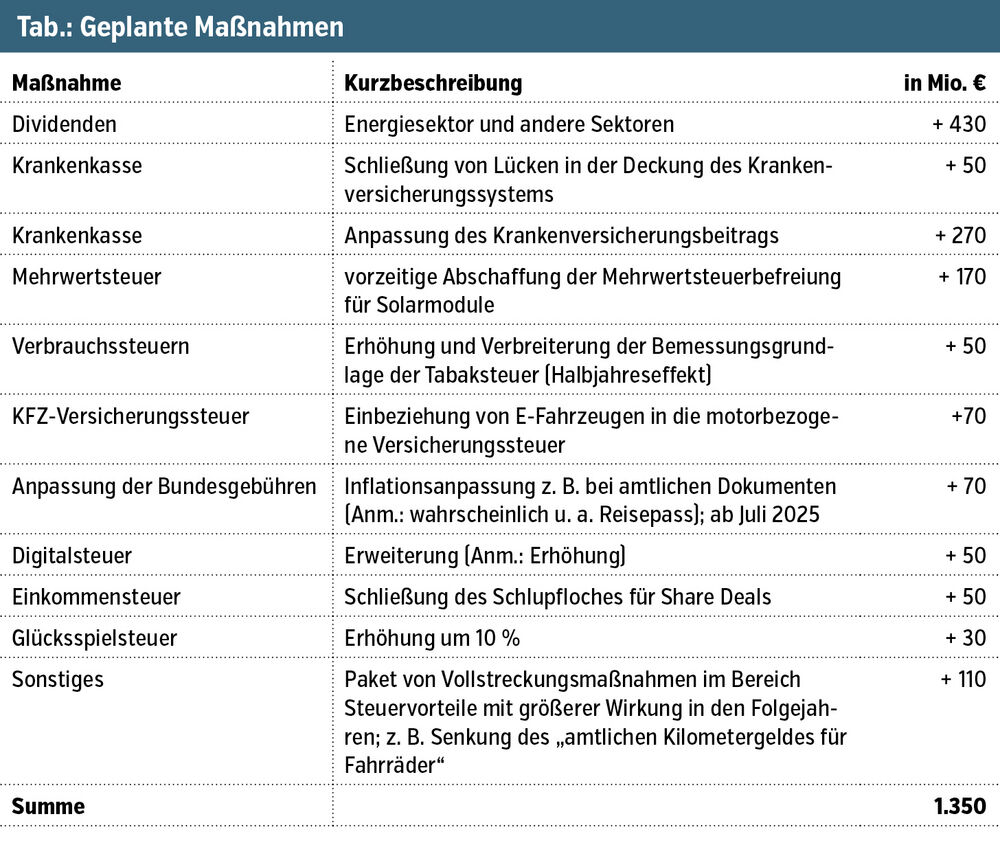

Zusätzliche Einnahmen – unter diesen Posten fallen die beiden oben vorgestellten Maßnahmen – will man auch im Bereich der Krankenversicherungen generieren. Was genau darunter zu verstehen ist, steht noch in den Sternen. In den Unterlagen heißt es dazu „Schließung von Lücken in der Deckung des Krankenversicherungssystems“ (50 Millionen) und „Anpassung des Krankenversicherungsbeitrags“, was wohl in Richtung Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge deutet – zumal diese Maßnahme gleich einmal 270 Millionen, also mehr als eine Viertelmilliarde Euro zusätzlich in die Staatskasse spülen soll. Summa summarum sollen alle Mehreinnahmen 1,35 Milliarden Euro für das Budget bringen, wobei die „Anpassung des Krankenversicherungsbeitrags“ den zweithöchsten Posten darstellt. Den größten Posten der Mehreinnahmen – immerhin 430 Millionen – bringen Vater Staat die Dividenden der Staatsunternehmen. Im Papier heißt es dazu, dass die „jüngste Aktualisierung der ÖBAG zeigt, dass u.a. die Strom-/Energieerzeuger höhere Gewinne als in der Mittelfristplanung erzielt haben“. Letztlich haben also die Strompreisturbulenzen der letzten Jahre auch ihr Gutes gehabt – zumindest für den Staatshaushalt.

In der Tabelle noch einmal ein kurzer Überblick über alle (vorerst geplanten) einnahmenseitigen Maßnahmen. Bei der Position „Sonstiges“ ist noch unklar, welche „Vollstreckungsmaßnahmen“ hier genau gemeint sind.

Klar scheint, dass allein die Senkung des amtlichen Kilometergeldes für Fahrräder, das erst per Anfang Jänner 2025 auf 0,5 Euro/km (siehe auch Apo Krone 01/2025) angehoben wurde, wohl kaum ausreichen wird, um 110 Millionen Euro einzusammeln.

Lesen Sie in der nächsten Apo-Krone-Ausgabe, wo der Staat „sparen“ will und was das für jede:n Einzelne:n bedeutet.