Risikomanagement im Krankenhaus

Statistisch betrachtet passieren katastrophale Ereignisse selten zufällig, sondern sind vorhersehbar. Sie entstehen auch nicht zufällig, sondern ihnen gehen eine Vielzahl von kleinen Missgeschicken oder Arbeitsfehlern voraus. Nach „Heinrichs Gesetz“ aus dem Jahr 1941 besteht eine enge Beziehung zwischen der Häufigkeit schwerer und leichter Fehler. Jede Vermeidungsstrategie und damit das Risikomanagement müssen sich daher auf das Vermeiden der kleinen Fehler konzentrieren, um die großen zu verhindern. Fehlerquellen in Krankenhäusern sind ähnlich wie jene in industriellen Hochrisikobereichen. Daher kann auch der Umgang mit Fehlern und Beinahe-Fehlern ähnlich gehandhabt werden und die Lernchancen aus den Risikomanagementsystemen anderer Branchen im Gesundheitswesen können genutzt werden.

Eigenverantwortung der Organisation

Krankenhäuser sind nicht nur verpflichtet, für das Wohl und die Sicherheit ihrer Patienten Sorge zu tragen, sondern unterliegen auch ausgeprägten wirtschaftlichen Zwängen. Damit gewinnen Risikomanagement-Maßnahmen nicht nur im Hinblick auf die Verbesserung der Patientensicherheit an Bedeutung, sondern auch aufgrund vitaler ökonomischer Interessen.

Die Begriffe Risiko, Risikomanagement oder Risikoevaluierung sind im Gesundheitswesen keinesfalls neu, gewannen aber in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung. Die Auseinandersetzung mit dem individuellen Risiko ist gleichsam für private wie auch für öffentliche Unternehmen, insbesondere für Krankenhäuser, wichtig und sogar verpflichtend. Zunehmend beziehen sich Gesetze und deren Novellierungen auf die verstärkte Eigenverantwortung der Organisation.

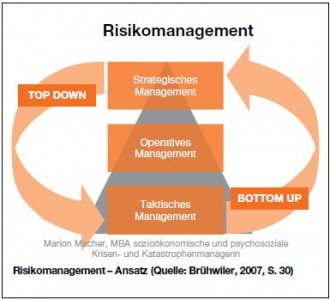

Das sogenannte Framework des Risikomanagements selbst gliedert sich in die strategischen, operativen und taktisch/dispositiven Funktionen. Der Auftrag zur systemischen Risikoanalyse mit der Risikoidentifizierung und der Risikoklassifizierung, den gewählten langfristigen Zielen als Managementstrategie zur Bewahrung der Organisation kann aber nur über den eigentlichen Risikoeigner in der direkten Linienkommunikation bzw. der sogenannten Top-down-Schleife ergehen. Ein Risiko kann vermieden, vermindert oder aber auch akzeptiert bzw. versichert werden. Ganz nach der individuellen Risikobereitschaft (dem Risikoappetit) der Geschäftsführung.

Aufgaben des Risikomanagements

Mittelfristige Ziele mit operativer Natur als zeitlich begrenzte Maßnahmen – wie die systemische Risikoanalyse vernetzt über Risikotools und Notfallvorbereitung oder das Informations- oder Schulungsmanagement – sind die Aufgaben des Risikomanagers. Ein funktionierendes taktisch/dispositives Management ist das eigentliche Ziel des Risikomanagements. Hier wird sich im eingetretenen Notfall, in der Krise oder sogar bei der Katastrophe zeigen, ob die strategischen und organisatorischen Vorbereitungen einfach genug und effektiv genug waren. Die den Kreis schließende Bottom-up-Schleife in Form der informativen Rückmeldung zur Gewährleistung des Lerneffekts (Plan-Do-Check-Act) oder auch als Grundlage für öffentliche Informationen wie auch die permanente Analyse der definierten Frühwarnindikatoren ermöglichen erst wieder dem Risikoeigner die permanente strategische Entwicklung.

Wer eignet sich als Risikomanager?

Das Idealbild ist jedenfalls eine starke Persönlichkeit, sicher auf dem glattem Parkett im obersten Management und ebenso anerkannt an der Basis, fachlich speziell ausgebildet, ausgestattet mit den notwendigen zeitlichen und dienstrechtlichen Ressourcen, pädagogisch versiert für die essenziellen Schulungen, führungskompetent im Ernstfall, geschult im Prozess- und Strukturmanagement, mit einer fast perfiden Vorstellungskraft und einer Liebe zu besonderen Situationen… Ob nun die Zugehörigkeit zur Organisation selbst, dem fachlichen, personellen und örtlichen Wissen, oder aber der Unvoreingenommenheit eines externen Beraters der Vorzug gegeben wird, ist als individuell anzusehen.

Die Schwerpunkte der Risikomanagementausbildung liegen im theoretischen Wissen der Grundlagen und der Struktur des Risikomanagements bis hin zum Katastrophenschutz, im umfangreichen Spektrum der ökologischen und psychosozialen Aspekte, den entsprechenden technischen Möglichkeiten, der Risikokommunikation, bis zu den Möglichkeiten einzelner bereits vorhandenen Risikotools.

Welche Vorteile bringt ein ausgebildeter Risikomanager?

Als oberste Priorität ist hier die Veränderung vom reaktiven zum proaktiven Risiko-, Krisen- und Katastrophenmanagement zu nennen. Präventive Krisenvorsorge in Form von Handbüchern, Checklisten oder Codierungen kann im Fall einer Eskalation die interne Einsatzleistung sicherstellen. Das vermittelte Verständnis für die Zuständigkeiten und Möglichkeiten der beruflichen und freiberuflichen Einsatzorganisationen, Trainings und Stabsarbeit sowie die richtige Krisenkommunikation innerhalb und auch außerhalb der Organisation ermöglichen erst das Überstehen einer Krise oder Katstrophe.

Ein prozessorientiertes und strukturiertes Risikomanagement bedeutet jedenfalls Spezialisierung und ist nach ISO, EFQM oder auch nach der ÖNORM zertifizierbar. Im Zeitalter des laufenden Wettbewerbs ein ganz wichtiger Schritt für die Präsentation und Vergleichbarkeit eines jeden Unternehmens.

Auf die Risiken vorbereiten

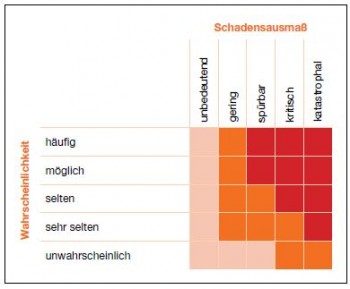

Selbst wenn die Risikodefinition (Risiko = Eintrittswahrscheinlichkeit x Schadensausmaß) immer die gleiche Gültigkeit besitzt, muss sich doch jede einzelne Organisation mit ihren eigenen Risiken intensiv beschäftigen. Die Unternehmensanalyse oder Risikoanalyse muss immer als eine Corporate Identity© vom Risikoeigner beauftragt, intern durchgeführt, analysiert und permanent weiterverfolgt werden.

Über die systemische Organisationsanalyse entsteht im Rahmen des proaktiven Risiko-, Krisen- und Katastrophenmanagements eine individuelle Risikolandschaft (Risikomatrix) als vorherrschender Ist-Zustand mit der erstmaligen Möglichkeit, diese gezielt mit risikominimierenden Maßnahmen zu entschärfen. Über die regelmäßige Evaluation der Risikoanalyse im Zeitrahmen von zwei bis fünf Jahren zeigt sich dann die Effektivität der Risikopolitik oder aber auch ganz neu entstandene, zu priorisierende Risiken. Die Risikomatrix ist somit ein beeindruckendes Zustandsbild der Organisation.

Risiken gesamtheitlich erfassen

Wie stellt man die Risiken fiktiv in der möglichen Interaktion zwischen der Gefahr oder der Gefährdung, als potenziell gefährlichen Prozess in der Intensivität bzw. der Wahrscheinlichkeit und der Verletzlichkeit, also Exposition oder Anfälligkeit des Unternehmens, gegenüber? Die Analyse der eigenen kritischen Infrastruktur mit der Vernetzung der internen und externen Organisationseinheiten beschreibt als Kritikalitätsanalyse die gesamte Interaktion und die zugleich bestehende Abhängigkeit. Diese Risikokomponenten werden in Wichtigkeit und (Wiederherstellungs-)Wert unterschiedlich priorisiert, wobei selbstredend der Gesundheit und dem Leben des Schutzguts Mensch die höchste Priorität zusteht. Über die weiterführende Vulnerabilitätsanalyse wird definiert, wie anfällig ein bestimmter Bereich anhand spezifischer Gefahren erscheint. Die Vulnerabilitätsanalyse erlaubt über objektiv eingesetzte Analysekriterien eine direkte Auseinandersetzung mit dem entsprechenden Gefahrenelement in seiner Intensität und bietet die Identifikation der effektivsten Krisenvorsorgemaßnahmen und die jederzeitige Evaluierungsmöglichkeit. Positiv bewertet werden dabei sämtliche bereits implementierte Risikopräventionen, also alle Maßnahmen, die eine Möglichkeit einem Unternehmen Schaden zuzufügen verringern. Die folgende Prüfung der Systemrelevanz über die Schutzzielkategorisierung identifiziert die kritischen Bereiche, die Infrastruktur mit höchster Vulnerabilität. Über die Credible-Worst-Case-Analyse, die Analyse des schlimmsten, aber möglichen und glaubhaften Ereigniss

es, gilt als eine sogenannte Kreativitätstechnik durch objektives Hinterfragen der Wechselwirkungen und ermöglicht, in der Struktur des strategischen Top-down-Ansatzes die Erstellung einer strukturierten Gefahrenliste.

Risikomanagement muss gelebt werden

Diese intensive Vorarbeit ist natürlich ausschließliche und intensive Schreibtischtätigkeit in enger Zusammenarbeit zwischen dem Risikoeigner und dem Risikomanager. Damit aber das proaktive Risiko-, Krisen- und Katastrophenmanagement wirklich leben kann, müssen in Folge möglichst viele Mitarbeiter der Organisation miteinbezogen werden. Die klassifizierte Gefahrenliste ermöglicht die allgemeine Systembewertung. Für ein umfassendes Bild bietet sich einerseits eine objektiv gestaltete Bewertungsform wie zum Beispiel über einen Fragebogen, idealerweise aber auch verbunden mit einem subjektiven Brainstorming (innere Ahnung). Denn gerade die Verknüpfung der objektiven Beurteilung und der subjektiven Einschätzung, den primär führenden menschlichen Neigungen, stellt den besonderen Reiz und somit das gewünschte Ergebnis der „Corporate Identity“ der systemischen Organisationsanalyse als ein einzigartiges „Management-Strategiedokument“ dar.

Der Zeitfaktor ist natürlich ein ganz wesentlicher, darum auch mein primärer Hinweis auf die notwendigen Ressourcen, die Förderung und Entwicklung eines proaktiven Risiko-, Krisen- und Katastrophenmanagements, bedeutet aber für die gesamte Organisation eine enorm positive Entwicklung, Kalkulierbarkeit und eine gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit.