Ängste bei Diabetes mellitus

Bei Menschen mit Diabetes mellitus werden häufiger subklinische und klinische Symptome der Angst festgestellt als in der nichtdiabetischen Population. Psychischer Stress, der bei bis zu 45 % der Diabetespatienten auftritt, kann sowohl Symptome der Angst als auch der Depression umfassen, ohne die diagnostischen Kriterien für Angststörung bzw. Depression zu erfüllen.

Bezogen auf Diabetes mellitus liegen für generalisierte Angststörungen und für Panikstörungen brauchbare Daten vor. Fünf von hundert Menschen leiden in ihrem Leben zumindest einmal an einer Angst- oder Panikstörung. Die generalisierte Angststörung ist durch ein ständiges Gefühl von Besorgtheit und Anspannung in Bezug auf alltägliche Probleme und Ereignisse charakterisiert. Typisch dabei ist, dass die Lebensqualität durch die verstärkten und dauerhaften Ängste erheblich beeinträchtigt ist. Symptome wie Herzklopfen, Schweißausbrüche, Kribbeln im Epigastrium, Schwindel, Schaudern, starke Muskelverspannungen im Nacken (aber auch in anderen Muskelgruppen), Reizbarkeit und Einschlafstörungen sollten an eine Angststörung denken lassen. Die typische Lebensphase für das Auftreten generalisierter Angststörungen liegt zwischen dem 35. und 45. Lebensjahr. Bei diabetischen PatientInnen, unabhängig ob Typ-I- oder Typ-II-Diabetes, liegt die Lebenszeitprävalenz der generalisierten Angststörung bei etwa 19,5 %.

Panikattacken treten unvermutet und ohne Grund auf, dabei fürchten die betroffenen Menschen, die Kontrolle über sich selbst zu verlieren, verrückt zu werden oder zu sterben. Treten in einem Monat mehrere Panikattacken auf, handelt es sich um eine Panikstörung.

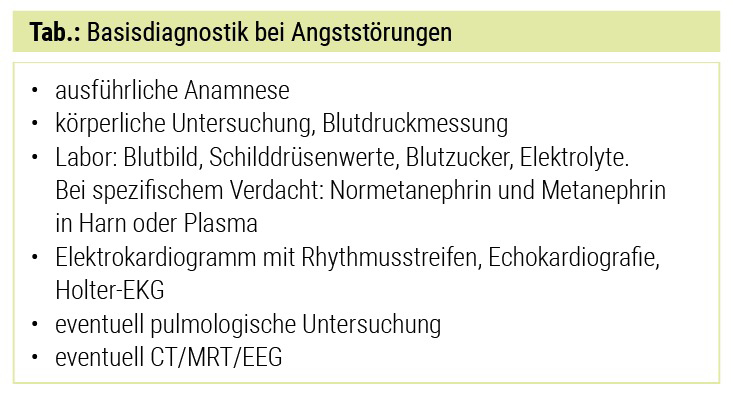

Zum Ausschluss einer organischen Ursache der Beschwerden sollte eine Basisdiagnostik durchgeführt werden (Tab.).

Interessant sind Studien, welche die Häufigkeit der Angststörung in verschiedenen ethnischen Gruppen untersuchten. In einer niederländischen Studie wurde die Prävalenz von Angststörungen in ethnischen Minoritäten mit 52 % und in der nativ niederländischen Population mit 37 % beschrieben. Auch in einer Studie aus den USA litt die kombinierte Gruppe aus ethnischen Minoritäten mit Diabetes mellitus mehr an psychischem Stress mit Angstsymptomen im Vergleich zur weißen Population mit Diabetes. Diese Ergebnisse sind aus klinischer Sicht sehr interessant und unterstreichen die Wichtigkeit, eine Sensitivität für kulturelle Unterschiede zu entwickeln.

Im Praxisalltag sollte man bei Menschen mit Diabetes im Wesentlichen auf folgende klinisch relevante Subtypen von Angststörungen fokussieren: psychischer Stress mit Angstsymptomen, generalisierte Angststörung und Panikstörung. Nicht nur die Depression, sondern auch Angststörungen wirken sich ungünstig auf den Stoffwechsel aus und sind mit vermehrten Krankheitskomplikationen assoziiert. Die Frage, inwiefern die Behandlung von Ängsten zu einer Verbesserung der Stoffwechselkontrolle führt, ist aktuell nicht so einfach zu beantworten.

Pathophysiologie

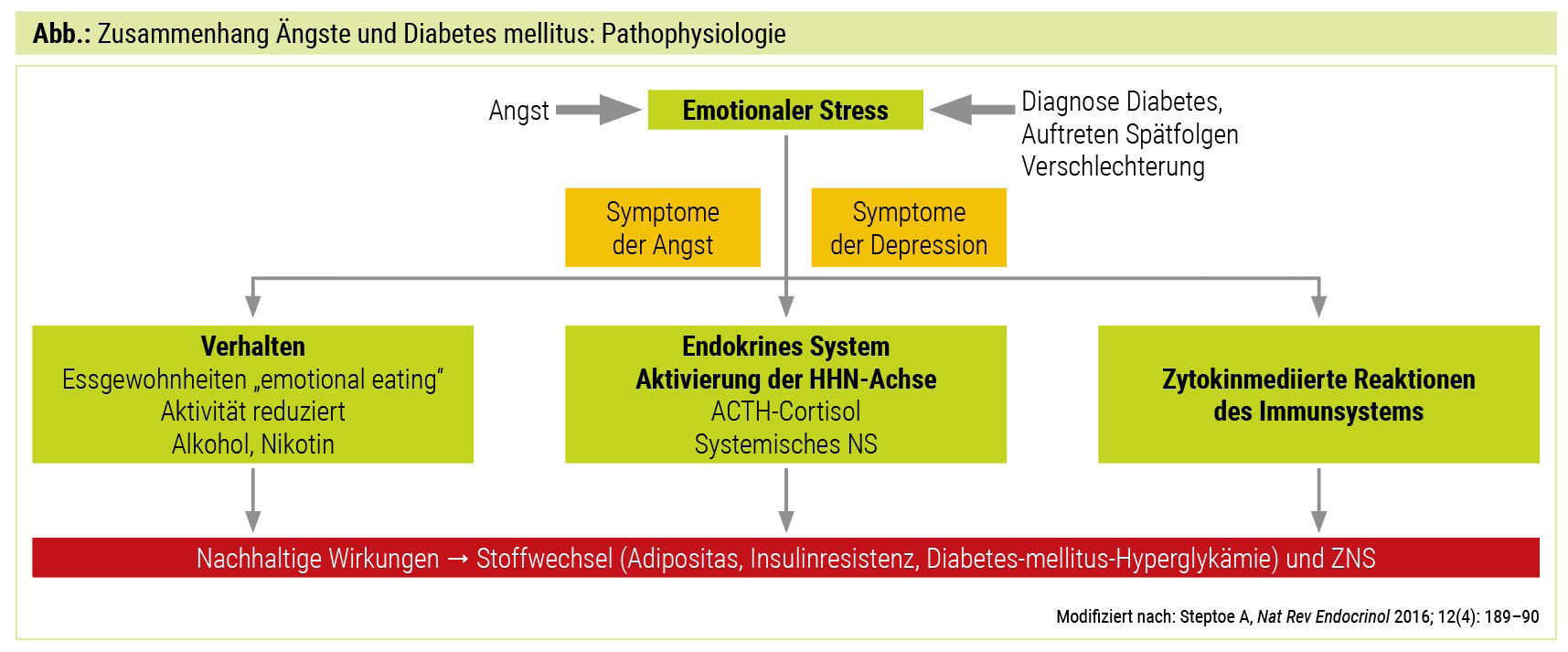

Zur Pathophysiologie der Assoziation zwischen Diabetes und Ängsten hat die rezente Forschung wichtige Hypothesen generiert.

Gutes Selbstmanagement bei Diabetes mellitus ist eine wichtige Voraussetzung für die Prävention von Spätfolgen. Regelmäßiges Blutzuckermessen, Anpassen der Therapie, Einhalten der Ernährungsempfehlungen, körperliche Bewegung, Gewichtsmanagement, Vermeiden akuter Komplikationen wie Hypo- und Hyperglykämie und mehr stellen für viele PatientInnen eine große Herausforderung dar. Die Angst, diesen Anforderungen nicht gewachsen zu sein, die Ungewissheit, was einen erwartet, und die Angst vor den Spätfolgen des Diabetes mellitus bewirken bei bis zu der Hälfte der betroffenen Menschen Stress. Dieser psychische Stress ist von Symptomen der Angst begleitet und aktiviert neuroendokrine Mechanismen. Die Aktivierung der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse führt zu erhöhten ACTH- und Kortisolspiegeln. Darüber hinaus wird das autonome Nervensystem mit der Ausschüttung von Katecholaminen aktiviert. Die endokrinen Wirkungen dieser Hormone auf den Glukosestoffwechsel sind insgesamt ungünstig, wobei eine kurze Aktivierung keine nachhaltig negativen Auswirkungen zeigt. Bei Langzeitaktivierung des endokrinen Stresssystems kommt es zum Hormonexzess, der zu Insulinresistenz, viszeraler Adipositas, Dyslipidämie und Hypertonie führt, alles Elemente des metabolischen Syndroms (Abb.). In den relativ jungen Wissenschaftszweigen Psychoneuroendokrinologie und Psychoneuroimmunologie werden die genannten Netzwerke beschrieben und die Zusammenhänge zwischen Immunsystem, Nervensystem, Psyche und Endokrinium erforscht.

Angst resultiert auf der Verhaltensebene in vermehrter Zufuhr von zuckerhältigen Nahrungsmitteln, unkontrolliertem Essen zur Spannungsabfuhr („emotional eating“), mangelnder Gewichtskontrolle und häufig in reduzierter Therapieadhärenz mit vermehrten Spätfolgen des Diabetes. Angstassoziierte Bewältigungsstrategien wie Vermeidung, Flucht und Ablehnung sollten als solche erkannt werden, um wirkungsvolle Maßnahmen für die Entwicklung besserer Bewältigungsstile zu treffen.

Konkrete Angststörungen bei Diabetes

In Studien wurde gezeigt, dass die Diagnose Diabetes mellitus Angst verursacht, da die betroffenen PatientInnen wissen, dass massive, zumeist unbeliebte Lebensstiländerungen erforderlich sind und Spätfolgen des Diabetes wie Retinopathie, Neuropathie, Nephropathie, Sexualfunktionsstörungen und makrovaskuläre Komplikationen auftreten können. Zweifel und Versagensängste begleiten viele PatientInnen über lange Zeit hinweg. Darüber hinaus beziehen sich Angststörungen bei Diabetes mellitus häufig auf therapiebezogene Faktoren, wie z. B. Angst vor Hypoglykämien und Angst vor einer Insulintherapie. Da diese spezifischen Ängste eine Barriere für eine gute Stoffwechseleinstellung darstellen können, ist die anamnestische Erhebung ganz wesentlich. Dabei muss der konkreten Angst auf den Grund gegangen werden: Handelt es sich bei der Angst vor Insulin z. B. um Angst vor der Selbstinjektion oder um Angst vor Nebenwirkungen des Insulins?

Ein Beispiel aus meiner Praxis zeigt, wie einfach die Lösung sein kann. Eine Patientin hat sich standhaft geweigert, mit einer Insulintherapie zu beginnen, obwohl die übrige Therapie ausgeschöpft war. Auf intensives Nachfragen, warum diese Barriere besteht, kommt die konkrete Antwort: „Meine Schwester hat Insulin gespritzt, und nach vier Wochen ist sie gestorben.“ Die Patientin hatte also Insulin + Tod als verknüpfte Einheit in ihrem Kopf abgespeichert. Nun geht es in der Therapie darum, diese Verknüpfung wieder aufzulösen, also um eine kognitive Umstrukturierung. Dazu ist es notwendig, die Insulintherapie mit etwas Positivem zu verknüpfen, das mit der Patientin zu erarbeiten und die Speicherung der neuen Verknüpfung im Gedächtnis zu unterstützen.

Auch PatientInnen mit übertriebener Angst vor Spätfolgen des Diabetes mellitus sind im Praxisalltag relativ häufig zu finden. Betroffene PatientInnen halten ihren Blutzuckerspiegel in einem sehr tiefen hypoglykämienahen Bereich und fühlen sich dabei vordergründig sicher vor Spätfolgen. Blutzuckerwerte < 70 mg/dl und der Verlust der Hypoglykämiewahrnehmung sind gefährliche Begleiter bei einer derartigen hypoglykämienahen Einstellung. Die Aufklärung der PatientInnen, die gezielte Wiederholung von Schulungsinhalten und das Ansprechen der Ängste sind wichtig für eine Problembewältigung.

Diagnose von Ängsten und Angststörungen

Für die Diagnostik stehen evaluierte Screeningfragen zur Verfügung. In der S3-Leitlinie zu Angststörungen werden im Rahmen der Exploration folgende Fragen vorgeschlagen:

Bei Verdacht auf Panikstörung: „Haben Sie plötzliche Anfälle, bei denen Sie in Angst und Schrecken versetzt werden, und bei denen Sie unter Symptomen wie Herzrasen, Zittern, Schwitzen, Luftnot, Todesangst u. a. leiden?“

Bei Verdacht auf generalisierte Angststörung: „Fühlen Sie sich nervös oder angespannt? Machen Sie sich häufig über Dinge mehr Sorgen als andere Menschen? Haben Sie das Gefühl, ständig besorgt zu sein und dies nicht unter Kontrolle zu haben? Befürchten Sie oft, dass ein Unglück passieren könnte?“

Die „hospital anxiety and depression scale“ stellt eine einfache und aussagekräftige diagnostische Methode dar. Es handelt sich dabei um einen Selbstevaluierungsbogen mit je sieben Fragen zu Angst und zu Depression. Die Auswertung erfolgt einfach nach einem Punktescore.

Die Diagnostik gestaltet sich manchmal schwierig, weil betroffene PatientInnen aus Schamgefühl und Angst vor Stigmatisierung nicht oder nur sehr zögernd über ihre Ängste sprechen. Dabei ist auch anzumerken, dass für ältere Männer häufig das Motto „Männer haben keine Angst!“ gilt. In diesen Fällen muss man sich bei entsprechendem Verdacht dem Thema sehr vorsichtig nähern. Fragen wie „Welche Sorgen haben Sie?“ sind dann oft zielführend.

Therapie von Ängsten und Angststörungen

Therapeutisch sind psychotherapeutische Interventionen und die Gabe von Psychopharmaka empfohlene Optionen.

Eine sehr gut wirksame Psychotherapie zur Behandlung von Angststörungen ist die kognitive Verhaltenstherapie. Dabei werden verschiedene Methoden zur Angstreduktion verwendet. Zur medikamentösen Behandlung werden in der Regel Antidepressiva eingesetzt. Sowohl selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) als auch Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (SNRI) werden erfolgreich angewendet. Pregabalin, ein Medikament aus der Gruppe der Antikonvulsiva, wird vor allem bei generalisierter Angststörung mit guter Wirkung eingesetzt. Die Therapie mit Benzodiazepinen sollte nur zu Beginn bei schweren Angstzuständen und Panikattacken ins Spiel kommen und möglichst bald wegen der erhöhten Gefahr der Abhängigkeit beendet werden. Die Kombination aus kognitiver Verhaltenstherapie und anxiolytisch wirkenden Medikamenten ist sehr effektiv, wobei um einen Langzeiterfolg zu erreichen, die Therapie nach Besserung der Symptome nicht gleich abgesetzt werden darf.