Gender und Diabetesrisiko

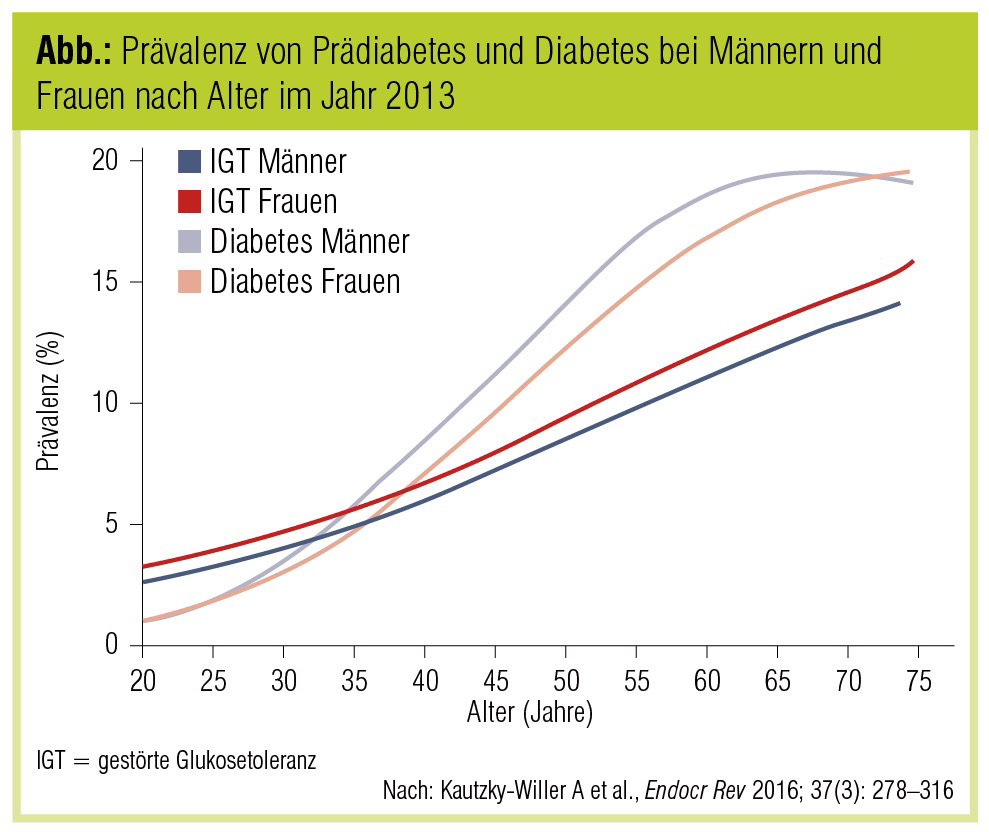

Generell haben Männer schon aufgrund der physiologischen Unterschiede ein höheres Diabetesrisiko (Abb.). Liegt bei Frauen aber ein Prädiabetes oder gar manifester Diabetes vor, so zeigen sie einen stärkeren Risikoanstieg für Komplikationen.

Sex und Gender haben einen bedeutenden Einfluss auf das Diabetesrisiko und somit auch auf Präventionsmaßnahmen. Die Unterschiede ergeben sich aufgrund soziokultureller Faktoren, wie etwa Verhalten, der Exposition gegenüber Umwelteinflüssen, Ernährung, Bewegung oder Stress, und biologischer Faktoren, wie etwa der Fettverteilung, der Sexualhormone, neuroendokriner Prozesse oder bestimmter Biomarker.

Biomarker Körperfett und Gewicht

Einer der wichtigsten Risikofaktoren für Typ-2-Diabetes ist Adipositas. Besonders im höheren Alter kommen Übergewicht und Adipositas häufiger bei Frauen vor. Interessanterweise wird Diabetes bei Männern häufiger diagnostiziert. Männer sind bei Diagnose im Allgemeinen jünger und haben einen geringeren BMI als Frauen. Andererseits sind Frauen mit manifestem Diabetes adipöser als männliche Patienten. Der BMI ist allerdings als Maß für die Fettmasse mit Vorsicht zu genießen. Männer haben üblicherweise mehr fettfreie Masse, insbesondere mehr Muskelmasse, und dadurch auch einen höheren Grundumsatz als Frauen mit vergleichbarem BMI. Männer sind generell weniger insulinempfindlich und haben mehr Leberfett und mehr viszerales Fett. Besonders postmenopausale Frauen mit einem normalen BMI haben womöglich eine zu hohe Fettmasse aufgrund der stärkeren altersabhängigen Änderungen der Körperzusammensetzung nach der Menopause. Eine Untersuchung bei älteren Briten zeigte, dass bei Frauen der Bauchumfang der beste Prädiktor für Diabetes ist, bei Männern hingegen waren Bauchumfang und BMI in etwa gleich gut. Auch die Ratio aus Gewicht und Körpergröße, die bei beiden Geschlechtern unter 0,5 sein sollte, ist ein zunehmend verwendeter Parameter.

Bestimmte mit Fett in Zusammenhang stehende Biomarker wie Adipokine zeigen ebenfalls einen Geschlechtsdimorphismus. Erhöhte Plasma-Leptin-Spiegel, die mit der Körperfettmasse und dem subkutanen Fett in Beziehung stehen, sind bei Männern mit einem erhöhten Diabetesrisiko verknüpft. Andererseits gibt es eine inverse Korrelation von Plasma-Adiponektin-Spiegel und Insulinsensitivität bei adipösen und diabetischen PatientInnen, die bei Frauen etwas ausgeprägter ist. Auch das in der Leber gebildete Fetuin A könnte bei Frauen ein guter Risikomarker sein.

Rolle der Sexualhormone

Weiters kann eine Dysbalance der Sexualhormone das Diabetesrisiko beeinflussen. So zeigte sich, dass hohe Testosteronspiegel bei Frauen und niedrige Testosteronspiegel bei Männern im Zusammenhang mit Diabetes stehen. Damit sind auch das polyzystische Ovarsyndrom bei Frauen und die mit Hypogonadismus oder metabolischem Syndrom verbundene erektile Dysfunktion bei Männern Risikofaktoren. Eine Testosteron-Ersatztherapie bei Männern kann positive Effekte auf Gewicht, Glukosespiegel oder auch HbA1c haben. Ob eine Testosteron-Ersatztherapie bei Männern einen positiven Effekt auf das Diabetesrisiko generell hat, konnte allerdings bisher nicht abschließend geklärt werden. Bei Frauen kann eine Hormonersatztherapie mit Östrogen jedenfalls das Diabetesrisiko vermindern. Generell ist ein gesunder Lebensstil mit mediterraner Kost, gegebenenfalls eine Gewichtsreduktion und Steigerung der sportlichen Aktivität bei erektiler Dysfunktion und polyzystischem Ovarsyndrom ebenso wie bei allen anderen Risikokollektiven empfehlenswert.

Insbesondere eine gestörte Glukosetoleranz, die bei Frauen häufiger vorliegt als bei Männern, prognostiziert Diabetes und ein damit verbundenes erhöhtes kardiovaskuläres Risiko. Das unterstreicht die Notwendigkeit, sich nicht nur auf den Nüchternglukosewert zur Bestimmung eines möglichen Prädiabetes zu verlassen, sondern zum Screening einen oralen Glukosetoleranztest oder zumindest auch eine HbA1c-Testung durchzuführen. Gestationsdiabetes (GDM) ist ebenfalls ein starker – rein weiblicher – Risikofaktor für Typ-2-Diabetes, der besonders häufig übergewichtige und adipöse Frauen betrifft und stark ansteigt (ca. 15 % der Schwangeren). Nichtsdestotrotz kann auch eine normalgewichtige Frau einen GDM entwickeln, da auch genetische Merkmale oder eine dominante Insulinsekretionsstörung ursächlich sein können. Eine Intervention ist entscheidend, sowohl um einen positiven Schwangerschaftsausgang für Mutter und Kind zu begünstigen als auch um die Wahrscheinlichkeit einer Progression zu einem Typ-2-Diabetes der Mutter postpartal zu vermindern. Außerdem bietet der Schwangerschaftsdiabetes die Möglichkeit einer echten Primärprävention, da durch eine Normalisierung des mütterlichen Stoffwechsels in der Gravidität auch das Risiko einer metabolischen Fehlprogrammierung der Feten vermindert werden soll.

Psychische und soziokulturelle Komponenten

Bei den Gender-Risikofaktoren sind besonders psychosozialer Stress und Schlafmangel hervorzukehren. Schichtarbeit und der damit einhergehende Schlafmangel erhöht im Allgemeinen das Diabetesrisiko – ob Männer oder Frauen davon stärker betroffen sind, konnte bisher nicht eindeutig festgestellt werden. Hohe berufliche Anforderungen sind bei Männern protektiv, bei Frauen erhöht ein geringer beruflicher Entscheidungsspielraum das Diabetesrisiko, eine hohe Beanspruchung (hohe Anforderungen mit geringem Entscheidungsspielraum) verringern das Diabetesrisiko bei nichtadipösen Männern und erhöhen das Diabetesrisiko von adipösen Frauen, ein aktiver Job (hohe Anforderungen mit hohem Entscheidungsspielraum) hingegen ist nur bei Männern protektiv. Hohe Bildung ist bei Frauen stärker protektiv als bei Männern.

Das Verhalten ist ebenfalls stark geschlechtsspezifisch und beeinflusst das Diabetesrisiko aufgrund seiner gesundheitlichen Folgen. Die Konsumation von gezuckerten Getränken erhöht sowohl bei Frauen als auch bei Männern das Diabetesrisiko. Frauen achten allerdings meist stärker auf eine gesunde Ernährung als Männer, sind andererseits aber häufig inaktiver. Auch eine rezente Analyse österreichischer Daten bestätigte wieder, dass bereits in der Adoleszenz nur jedes 6. Mädchen im Vergleich zu jedem 3. Burschen ausreichend körperlich aktiv ist (60 min/Tag nach WHO-Empfehlung). Obst und Gemüse werden zwar von Mädchen und Frauen mehr konsumiert, dafür aber auch mehr Süßigkeiten mit steigendem Trend. Männer interessieren sich weniger für Prävention und nehmen auch seltener an Gewichtsreduktionsprogrammen teil. Interessanterweise sind Männer aber erfolgreicher bei der Gewichtsreduktion und beim Halten des Gewichts. Ein pharmakologischer Ansatz der Gewichtsreduktion war hingegen bei Frauen erfolgreicher.

Sport verringert bei Männern und Frauen das Diabetesrisiko. Besonders geschlechtsspezifische Programme von Sportklubs zeigen Erfolg bei der Gewichtsreduktion und Verbesserung kardiometabolischer Parameter. An das soziale und kulturelle Umfeld angepasster Teamsport fördert die Teilnahme und Motivation besonders.

Als weiterer modifizierbarer Risikofaktor ist Rauchen zu nennen. Rauchen erhöht bei beiden Geschlechtern das Diabetesrisiko, jedoch erhöht es das kardiovaskuläre Risiko bei Frauen stärker als bei Männern.

Fazit und Ausblick

Männer haben aufgrund der physiologischen Unterschiede ein höheres Diabetesrisiko. Liegt bei Frauen aber ein Prädiabetes oder gar manifester Diabetes vor, so zeigen sie einen stärkeren Risikoanstieg für Komplikationen.

Aufgrund der weltweit steigenden Diabeteszahlen sind Präventionsmaßnahmen dringend erforderlich, wie auch in der Diabetesstrategie von der ÖDG gefordert. Dabei sollen biologische und soziokulturelle Faktoren sowie geschlechtsspezifische Risikogruppen und Präferenzen berücksichtigt werden, sodass personalisierte Präventionsprogramme möglich werden.