Präventivmedizinische Awareness in der gynäkologischen Praxis – Das metabolische Syndrom gefährdet Frauen besonders

Hat der Body Mass Index ausgedient?

Die Kennzahl zur Ermittlung von Übergewicht und Adipositas ist der Body Mass Index (Körpergewicht in kg/Größe in m zum Quadrat): Übergewicht wird ab einem BMI von über 25, Adipositas von über 30 kg/m2 definiert, von morbider Adipositas oder Adipositas permagna spricht man von einem BMI über 40 kg/m2.

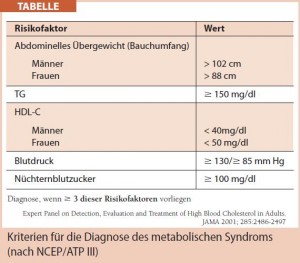

Bei genauer Analyse des Risikoprofils von Adipösen fällt jedoch auf, dass der Fettverteilung eine wichtigere Rolle zuzukommen scheint. Bereits seit dem Anfang des letzten Jahrhunderts fiel ein Zusammenhang zwischen dem Körpergewicht und anderen Risikofaktoren wie Hypertonie und Diabetes auf. In den letzten Jahrzehnten entwickelte sich daraus das Konzept des Stoffwechsel- bzw. metabolischen Syndroms (MS), welches diverse Risikofaktoren wie Hypertonie, Dyslipidämie und Diabetes in Verbindung mit einer zentralen Fettverteilung umfasst. Von den diversen Definitionen ist jene nach NCEP/ATP III die praktikabelste und am besten validierte (Tab.). Zur Prävalenz des MS liegen aus den USA rezente Zahlen vor. Sie beträgt in der Gesamtpopulation bereits 40 %, wobei eine starke Zunahme bei jungen Frauen in den letzten Jahren auffällt. Die Betroffenen haben zudem ein 10-fach höheres Diabetesrisiko und ein verdoppeltes Risiko für koronare Herzkrankheit.

Pathogenese des metabolischen Syndroms

Der wichtigste und mit der zentralen (viszeralen) Fettverteilung in Zusammenhang stehende Defekt in der Pathogenese des MS ist die Insulinresistenz. Sie ist Konsequenz der Biologie der viszeralen Adipozyten. Diese sind größer und sezernieren gemeinsam mit infiltrierenden, aktivierten Makrophagen eine Vielfalt von so genannten Adipokinen (Abb.), welche im Sinne einer chronischen Inflammation gemeinsam mit der Hyperlipidämie die Insulinresistenz hervorrufen. Die resultierende Hypersekretion von Insulin ist nicht nur für vaskuläre Komplikationen wie die Hypertonie mitverantwortlich, sondern dürfte auch die erhöhte Krebsinzidenz bei Diabetikern erklären, da Insulin als Wachstumsfaktor agiert. Somit lassen sich alleine durch die viszerale Fettverteilung die meisten Komponenten des MS erklären. Kommt es bei entsprechender genetischer Veranlagung zur Erschöpfung der Betazellen, sinkt die Insulinsekretion und der Diabetes wird durch die Erhöhung der Blutzuckerspiegel manifest.

Geschlechtsspezifische Aspekte

Bei jungen Frauen sowie bei Kindern ist ein Anstieg der Prävalenz des MS auffällig, hier vor allem bei Mädchen, welcher von einer Zunahme der Adipositas begleitet wird. Dies kommt besonders in der Pubertät zum Tragen, da auch hier Mädchen eine stärkere Ausprägung der physiologischen Insulinresistenz als männliche Jugendliche aufweisen. In diesem Zusammenhang konnten wir in eigenen Studien zeigen, dass das Diabetesrisiko für Frauen mit MS im Vergleich zu Männern doppelt so hoch ist.

Kommt es in der Schwangerschaft zu einer übermäßigen Gewichtszunahme, ist das Risiko für die Entwicklung einer Adipositas deutlich gesteigert. Auch die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines metabolischen Syndroms nimmt mit jeder Schwangerschaft um 13 % zu. Der bei ca. 7 % der Frauen auftretende Gestationsdiabetes ist nicht nur ein Indikator einer späteren Gefährdung für einen Typ-2-Diabetes, sondern auch für das MS und die koronare Herzkrankheit.

Das polyzystische Ovarsyndrom (PCO) kommt bei bis zu 10 % der prämenopausalen Frauen vor. Bei diesen Patientinnen ist die Prävalenz des MS im Vergleich zu einem gesunden Kontrollkollektiv verdoppelt. Die Beeinflussung der Insulinresis – tenz durch Lebensstilmaßnahmen bzw. Metformin verbessert auch die Hyperandrogenämie und Fertilität. Nach der Menopause findet sich bei Frauen eine anscheinend hormonell bedingte Fettumverteilung mit konsekutiver Insulinresistenz. Dies bedingt vermutlich auch die von uns beobachtete höhere Prävalenz des MS bei Frauen über 60 Jahre im Vergleich zu Männern. Erschreckend ist die Tatsache, dass weibliche Patienten mit Diabetes im Vergleich zu männlichen eine erhöhte Mortalität aufweisen. Während Diabetiker während der letzten Jahre eine deutliche Verbesserung der Prognose aufweisen, findet sich bei Diabetikerinnen sogar eine Zunahme der Mortalität.

Therapie des metabolischen Syndroms

Lifestyle-Modifikation und Medikamente: Die Therapie der Adipositas und des metabolischen Syndroms besteht in erster Linie in der Implementation geeigneter Lebensstilmaßnahmen. Zwei unabhängige Studien konnten eindrucksvoll belegen, dass bei PatientInnen mit gestörter Glukosetoleranz durch regelmäßige körperliche Aktivität (150 Minuten pro Woche) und eine moderate Gewichtsreduktion (3,5 kg) das Diabetesrisiko nach 4 Jahren um 58 % gesenkt werden konnte. Dieser Effekt hielt mit einer Risikoreduktion von 36 % nach weiteren 3 Jahren Beobachtungsdauer noch an. Aber auch für Medikamente wie Metformin und Pioglitazon konnte eine Reduktion des Diabetesrisikos erzielt werden. Diese Medikamente sind allerdings für nicht-diabetische PatientInnen nicht zugelassen.

Therapie der assoziierten Risikofaktoren: Unabhängig von einer Reduktion der viszeralen Fettakkumulation kommt der Therapie der assoziierten Risikofaktoren wie Hypertonie, Hyperbzw. Dyslipidämie und Diabetes eine wichtige Bedeutung zu. In diesem Sinne muss eine konsequente, zielorientierte medikamentöse Therapie zur Verminderung des hohen, v. a. kardiovaskulären Risikos lebenslang durchgeführt werden. Nicht zu vergessen ist auch die erhöhte Prävalenz vor allem von Mamma- bzw. Endometriumkarzinomen bei adipösen Frauen, wobei sich vor allem bei DiabetikerInnen generell ein erhöhtes Karzinomrisiko findet. Dieses korreliert mit der Erkrankungsdauer und der Notwendigkeit einer Insulintherapie.

ZUSAMMENFASSUNG: Parallel zum Anstieg von Übergewicht und Adipositas findet sich ein gehäuftes Auftreten des MS in allen Altersgruppen, welches das erhöhte kardiovaskuläre und auch Krebsrisiko bedingt. Bei Frauen ist dieser Anstieg zudem signifikant höher. Die Diagnose eines MS oder eines Diabetes ist bei weiblichen im Vergleich zu männlichen Patienten mit einer höheren Sterblichkeit verbunden, wobei sich ein ungünstiger Trend zur Vergrößerung dieses Unterschieds zeigt. Die Messung des Bauchumfangs nimmt neben der Ermittlung von Laborparametern eine zentrale Rolle in der Diagnostik des MS und somit eines erhöhten Risikos ein. Sie ist einfach durchzuführen und sollte daher routinemäßig neben der Ermittlung von Körpergröße und -gewicht erfolgen. Da die meisten Frauen jährlich ihre Gynäkologin/ihren Gynäkologen aufsuchen, kommt dieser/-m somit eine wichtige Rolle bei der Identifizierung von gefährdeten Patientinnen zu.

Literatur beim Verfasser