In den letzten Jahren ist bei seltenen Erkrankungen endlich einiges in Bewegung geraten. Lang ist für viele Patienten mit seltenen Erkrankungen nicht nur ihr Leidensweg und oftmals auch ihr Weg durch die Institutionen bis zur Diagnose und zu einem auf die spezifische Erkrankung spezialisierten Experten; lang ist auch schon die Geschichte um mehr Bewusstsein und um eine bessere Verankerung der seltenen Erkrankungen im Gesundheitssystem.

Fortschritte auf europäischer Ebene

In den letzten Jahren ist nun einiges in Bewegung geraten, und seltene Erkrankungen sind zumindest mehr ins Bewusstsein gerückt, sozusagen vom Schattendasein ins Zentrum der Bemühungen. Vor 10 Jahren noch ein Randthema und in ihrer Bedeutung unterschätzt oder ignoriert, finden seltene Erkrankungen heute – zumindest in ihrer Gesamtheit und den damit verbundenen Implikationen – Beachtung und sind im Zentrum gesundheitspolitischer Bestrebungen angekommen. Das gilt auf europäischer Ebene, wo der Europäische Rat von den Mitgliedstaaten die Entwicklung nationaler „Aktionspläne“ eingefordert hat und nun das Konzept europäischer Referenznetzwerke und Expertisezentren sukzessive umgesetzt wird. Die Arbeiten konzentrieren sich derzeit auf die Designation von thematisch übergeordneten Referenznetzwerken für mehrere Gruppen seltener Erkrankungen, die Patienten mit einer seltenen Erkrankung und ihren Ärzten Zugang zu maximaler Expertise ermöglichen sollen – im Inland oder bei Bedarf im europäischen Ausland. Letztlich geht es – wenn das notwendig ist – auch um die Möglichkeit, Patienten grenzüberschreitend, d. h. in einem Zentrum in einem anderen Land, zu behandeln.

Die Vernetzung und Bündelung der europäischen Expertise erfolgt übrigens unter österreichischem Vorsitz. Als vom Gesundheitsministerium delegierter Vertreter Österreichs im europäischen Board of Member States, das u. a. mit der Designation von europäischen Referenznetzwerken betraut ist, wurde Assoc.-Prof. Univ.-Doz. Dr. Till Voigtländer nun bereits zum zweiten Mal von den Vertretern der 28 Mitgliedstaaten zum Co-Vorsitzenden gewählt.

Österreichische Referenzzentren: ein langer Weg

Bewegung gibt es mittlerweile aber seit einigen Jahren auch auf nationaler Ebene, wo zunächst der „Nationale Aktionsplan für seltene Erkrankungen“ (NAP.se) – den Empfehlungen des Europäischen Rates vom Juni 2009 folgend – erarbeitet wurde. Nach jahrelangen fachlichen und inhaltlichen Vorarbeiten und einem noch längerem Fine-Tuning zwischen allen relevanten Stakeholdern konnte der NAP.se dann Anfang 2015 endlich publiziert werden – ein langer Prozess, an dessen Finalisierung viele (Beobachter, aber auch Beteiligte) schon gezweifelt hatten. Am Ende, wenn auch verspätet gegenüber den europäischen Vorgaben, steht nun aber ein Dokument, das – den Besonderheiten des komplexen österreichischen Gesundheitswesens entsprechend – alle Systempartner beteiligt. Sukzessive sollen nun die einzelnen Punkte des NAP.se umgesetzt werden. Auch das braucht Zeit, die Implementierung der einzelnen Schritte muss wieder mit den einzelnen Stakeholdern abgestimmt werden.

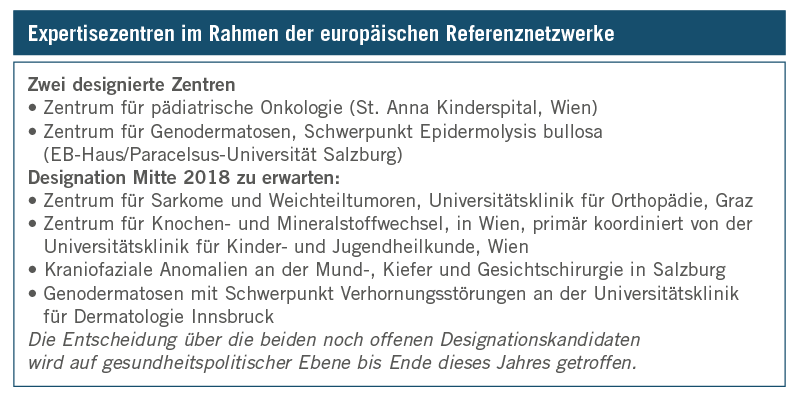

Mittlerweile haben 2 österreichische Zentren auch den Designationsprozess abgeschlossen und wurden als Expertisezentren im Rahmen der europäischen Referenznetzwerke designiert: zum einen ist dies das Expertisezentrum für pädiatrische Onkologie am St. Anna Kinderspital, Wien, zum anderen das Expertisezentrum für Genodermatosen mit Schwerpunkt Epidermolysis bullosa, EB-Haus/Paracelsus-Universität Salzburg. Mit der Designation weiterer sechs österreichischer Expertisezentren ist demnächst zu rechnen (siehe Kasten).

Medizinische und politische Entscheidungen

Macht Österreich seine Aufgaben besonders sorgfältig, oder warum dauert vieles länger als in den meisten Ländern? Eine Besonderheit liegt sicher in der Struktur des österreichischen Gesundheitswesens begründet, wie Assoc.-Prof. Univ.-Doz. Dr. Till Voigtländer, Österreichs unerschütterlicher Vorkämpfer für Orphan Diseases, erläutert: „Mit 3 wesentlichen Systempartnern, die essenziell für das Gesundheitssystem sind – Bund, Länder und Sozialversicherungen –, zählt das österreichische System sicher zu den komplexesten.“ Staaten mit zentralistischen Systemen tun sich hier wesentlich leichter. Umgekehrt müsse man auch sehen, dass Länder, die hier weiter fortgeschritten sind, wie etwa Frankreich oder UK, auch schon 10–12 Jahre vor uns damit begonnen haben. „Deshalb stehen diese Länder auch mit weiter ausgebauten Systemen da als Österreich. Letztlich haben aber auch all jene Länder, die ein gutes System haben, ihre Zeit gebraucht“, sagt Voigtländer. Davon abzugrenzen seien darüber hinaus auch Länder, die letztlich überhaupt kein Prüfsystem auf nationaler Ebene etabliert haben: „Da ist der Prozess natürlich einfacher, am Ende stellt sich jedoch die Frage nach der Qualität des Ergebnisses.“ So haben etwa viele osteuropäische Staaten, aber auch Deutschland überhaupt keine Regeln für die Bewerbung als Expertisezentrum erstellt, sodass sich viele Institutionen nach Eigeneinschätzung beworben haben.

Wo stehen wir nun heute in Österreich, was die Versorgungssituation der seltenen Erkrankungen und auch was die Umsetzung der europäischen Vorgaben betrifft? „Unser derzeitiger Fokus ist die medizinisch klinische Versorgung. Im ersten Schritt ging es um die Identifikation von Einrichtungen in Österreich, die sich mit seltenen Erkrankungen beschäftigen“, wie Voigtländer erläutert. Es konnten über 150 Einrichtungen in Österreich identifiziert werden, die sich mit seltenen Erkrankungen befassen. In mehreren Fragerunden und Evaluationsverfahren, in denen erhoben wurde, in welchem Ausmaß Kriterien für Zentren erfüllt werden, wurden zunächst knapp 40, und von diesen nun 6 Einrichtungen ausgewählt, die Mitte 2018 als Expertisezentren und damit als Vollmitglieder in einem europäischen Referenznetzwerk designiert werden sollen. Mit den beiden bereits bestehenden Zentren (St. Anna Kinderspital und EB-Haus) wird Österreich dann über 8 Expertisezentren verfügen (siehe Kasten).

Diskussionen und offene Fragen

Gerade der im Vergleich mit anderen Ländern restriktiv erscheinende Auswahlprozess für Expertisezentren hat in Österreich für viele Diskussionen gesorgt und ist vielen unverständlich; insbesondere dann, wenn große Institutionen, an denen z. B. eine Vielzahl unterschiedlicher seltener Erkrankungen auf hohem Niveau betreut oder auch beforscht wird, nicht zum Zug kamen. Wie ist das zu erklären?

Voigtländer verweist hier darauf, dass die Auswahl natürlich einerseits auf medizinischer Expertise beruhe, aber andererseits auch die Gesundheitsplanung miteinschließe. „Das, was jetzt geplant und konzipiert wird, muss auch langfristig gesichert sein.“ Das heißt, die Bezahler müssen eingebunden sein. „Das macht den Prozess von außen betrachtet auch so bürokratisch.“

Mit der Designation zu einem Expertisezentrum ist also nicht primär eine Auszeichnung oder Beurteilung zu verstehen, sondern auch eine Verpflichtung und Verantwortung für die Zukunft verbunden – und dafür müssen die Ressourcen langfristig vorhanden und muss letztlich auch die Finanzierung gesichert sein, und zwar in einem Ausmaß, das regionale Verpflichtungen und die regionale Versorgung übersteigt. Zwar ist der Zweck der Referenznetzwerke auch so definiert, dass primär die Expertise und nicht der Patient reisen soll (Stichwort: „virtual boards“). Das heißt aber dennoch, dass jedenfalls die Expertise, bei Bedarf aber auch die Behandlung für Patienten aus anderen Bundesländern (und gegebenenfalls sogar aus anderen europäischen Ländern) gewährleistet sein muss. Im komplexen, fragmentierten österreichischen Gesundheitssystem kann die Behandlung von Patienten aus anderen Bundesländern für Spitalsträger eine relevante Frage werden, gerade wenn es um sehr seltene Erkrankungen geht, für die Therapien oft mit ex

trem hohen Kosten einhergehen. Der österreichische Weg, die Gesundheitsplanung in den Designationsprozess von Anfang an einzubeziehen, wird damit auch verständlich.

Auf europäischer Ebene ist auch die Frage der Valorisierung von „virtual boards“, die vom Aufwand zwar nicht mit der Patientenbehandlung vergleichbar sind, aber in Summe auch große Ressourcen binden, noch nicht entschieden. „Für die ersten Jahre werden hier von den designierten Zentren auch Vorleistungen zu erbringen sein“, so Voigtländer. Hier müssen zunächst IT-Systeme und Programme zur Dokumentation etabliert werden. Denkbar wäre auf europäischer Ebene dann, auf Basis der dokumentierten Daten einen Ausgleich, sozusagen eine Art Gegenrechnung durchzuführen.

Ein weiterer – emotional besetzter – Diskussionspunkt ist, dass es bei uns zu einer Erkrankungsgruppe oft mehrere Institutionen mit vergleichbarer Expertise gibt, sodass die Entscheidung schwierig wäre, wer hier als „das Expertisezentrum“ im europäischen Referenznetzwerk designiert werden sollte. Hier wird immer wieder diskutiert, ob sich nicht Zentren etwa aus verschiedenen Bundesländern oder von verschiedenen Unikliniken zu einem Zentrum zusammenschließen könnten und sich als ein virtuelles Zentrum, oder sozusagen disloziert bewerben könnten; ein Prozess, der derzeit jedoch nicht vorgesehen ist. Begründet wird das mit dem Grundkonzept eines Zentrums, die maximale Expertise mit dem entsprechenden Umfeld an einem Ort zusammenzufassen.