Mag.a Dr. scient. med.in Monika Hackl

Statistik Austria, Österreichisches Nationales Krebsregister

Welche Auswirkungen eine Krebserkrankung auf die Erwerbstätigkeit hat, wurde für Österreich erstmals im Krebsreport 2024 analysiert. Dafür hat Statistik Austria Daten des Österreichischen Nationalen Krebsregisters mit Arbeitsmarktdaten zusammengeführt und in einer Arbeitsgruppe mit der Österreichischen Gesellschaft für Hämatologie & Medizinische Onkologie (OeGHO), der Österreichischen Krebshilfe und der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) ausgewertet. Die Ergebnisse sind eine wichtige Grundlage für evidenzbasierte Entscheidungen und zeigen, welches Potenzial in der Verknüpfung verschiedener Register für Gesundheitspolitik, Wirtschaft und Forschung liegt.

Daten zur Erfassung der psychosozialen Folgen einer Krebserkrankung gibt es aus Österreich sehr wenig – was auch im internationalen Vergleich westeuropäischer Länder auffallend ist. „In der klinischen Versorgung von uns anvertrauten Patient:innen spielt das eine wichtige Rolle, wurde aber bislang in der öffentlichen Diskussion wenig beachtet. Wir haben daher versucht, diese Thematik für Österreich aufzuarbeiten, und liefern im Krebsreport Beiträge unterschiedlichster Expert:innen, aber auch neue, bislang nicht publizierte Daten zu den psychosozialen Auswirkungen von Krebs in Österreich“, so die Wissenschaftliche Leiterin des Österreichischen Krebsreports, Priv.-Doz.in Dr.in Kathrin Strasser-Weippl.

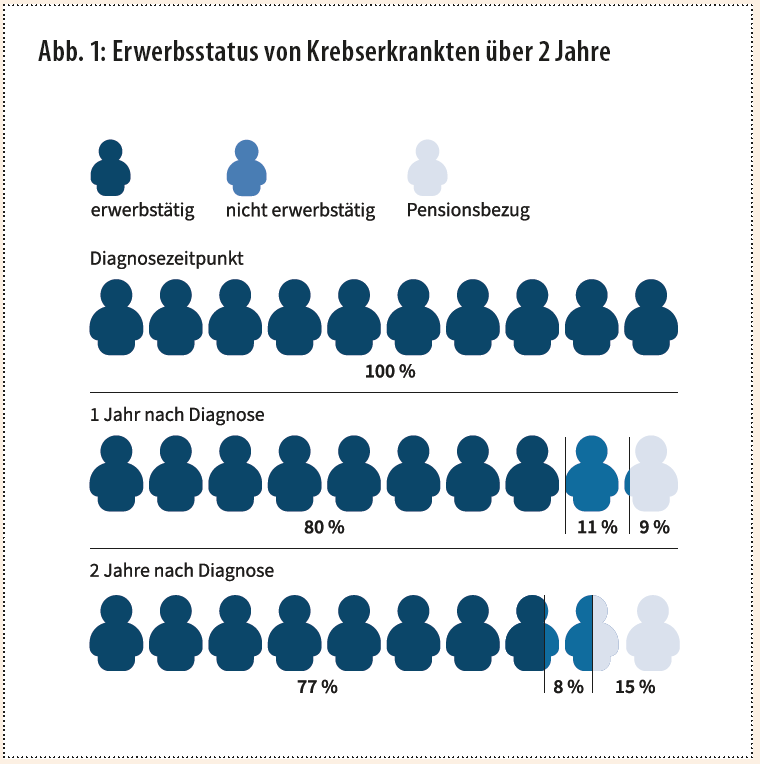

Die neuen Daten zeigen, dass 40 % der Menschen, die an Krebs erkranken, zwischen 15 und 65 Jahre alt sind. 8.500 Menschen erkranken während aufrechter Berufstätigkeit an Krebs – nach zwei Jahren ist ein Viertel dieser Menschen (welche die Diagnose mind. fünf Jahre überlebt haben) nicht mehr berufstätig (Abb. 1). Der größte Einschnitt im Erwerbsleben besteht bei Patient:innen über 55 Jahre und bei jungen Patient:innen, die gerade ihre Berufslaufbahn aufbauen. Ein niedriger Bildungsgrad ist ein zusätzlicher Risikofaktor. Art und Stadium der Tumorerkrankung spielen ebenfalls eine große Rolle.

Modifiziert nach: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 09. 01. 2024), Todesursachenstatistik und registerbasierte Erwerbsverläufe

Die Ergebnisse überraschen nicht, denn laut einer weiteren Erhebung aus Österreich sehen sich am Beginn der onkologischen Rehabilitation 75 % der Patient:innen nicht in der Lage, (Voll- oder Teilzeit) zu arbeiten. Das liegt nicht nur an den körperlichen Folgen von Erkrankung und Therapie, wie z. B. schwerer Müdigkeit (Fatigue), die bis zu 50 % aller Patient:innen betrifft, sondern auch an sehr häufigen psychischen Folgeerscheinungen wie Depressivität, Rezidivangst und Niedergeschlagenheit.

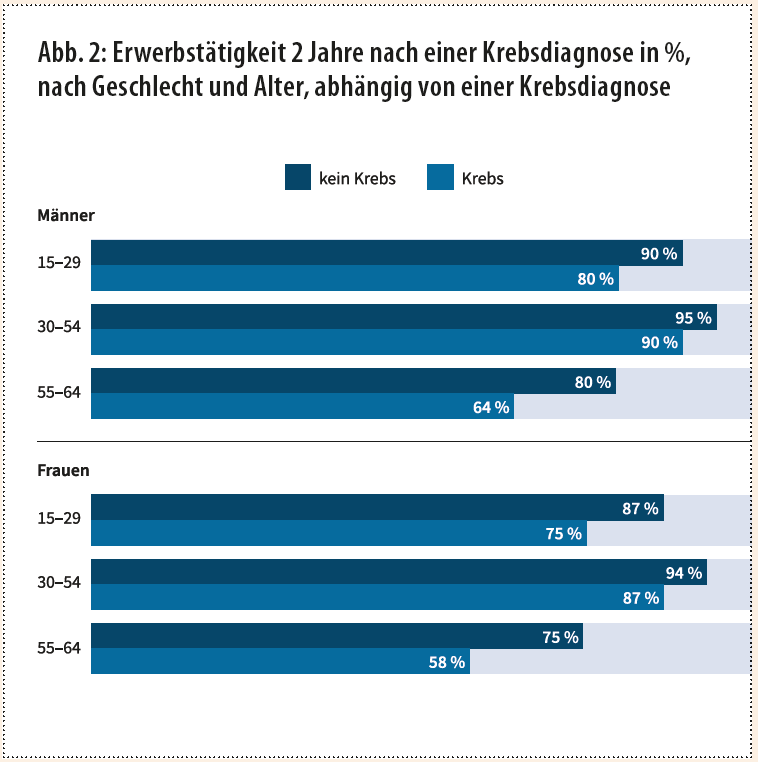

Innerhalb der Bevölkerungsgruppe der 15–64-Jährigen beträgt das durchschnittliche Alter von Krebspatient:innen rund 50 Jahre, das von Personen ohne Krebserkrankung 40 Jahre. Das durchschnittlich höhere Alter der Erkrankten erklärt allerdings nicht die Schwierigkeiten, nach einer Krebsdiagnose erwerbstätig zu bleiben oder wieder ins Berufsleben zurückzukehren. Ein deutlicher Unterschied im Erwerbsverlauf zwischen Krebskranken und Nichterkrankten zeigt sich auch beim Vergleich von Gruppen im gleichen Alter (Abb. 2). „Die Wahrscheinlichkeit, nach einer Krebsdiagnose erwerbstätig zu bleiben oder wieder ins Berufsleben zurückzukehren, ist stark vom Erkrankungsalter abhängig. Besonders für Krebserkrankte ab dem 50. Lebensjahr ist eine Pensionierung innerhalb von 2 Jahren deutlich wahrscheinlicher als für Personen ohne Krebserkrankung. Das geht aus einer Analyse hervor, für die wir erstmals Daten des Nationalen Krebsregisters mit Arbeitsmarktdaten zusammengeführt und ausgewertet haben“, so Mag.a Dr.in Monika Hackl, Leiterin des Österreichischen Nationalen Krebsregisters von Statistik Austria.

Modifiziert nach: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 09. 01. 2024), Todesursachenstatistik und registerbasierte Erwerbsverläufe

Mit der vorliegenden erstmaligen Verknüpfung von Daten der Krebsstatistik mit weiteren (Register-)Daten konnten die Autor:innen zeigen, dass aus solchen Analysen versorgungsrelevante Erkenntnisse gewonnen werden können. Um die Therapie und Nachsorge der zunehmenden Zahl an Krebserkrankten in Österreich bewältigen zu können, werden tiefgehende Auswertungen der gezeigten Daten, aber auch weitere Analysen, beispielsweise unter Hinzuziehung psychosozialer Risikofaktoren für Krebs, notwendig sein.

Quelle: Österreichischer Krebsreport 2024 und Presseunterlagen