Neurologische Symptome bei kardiovaskulären Erkrankungen

Arterielle Hypertonie

Als kardiovaskuläres Endorgan wird das Gehirn sowohl von einer akuten hypertensiven Entgleisung als auch von einer chronischen Hochdruckerkrankung beeinträchtigt.

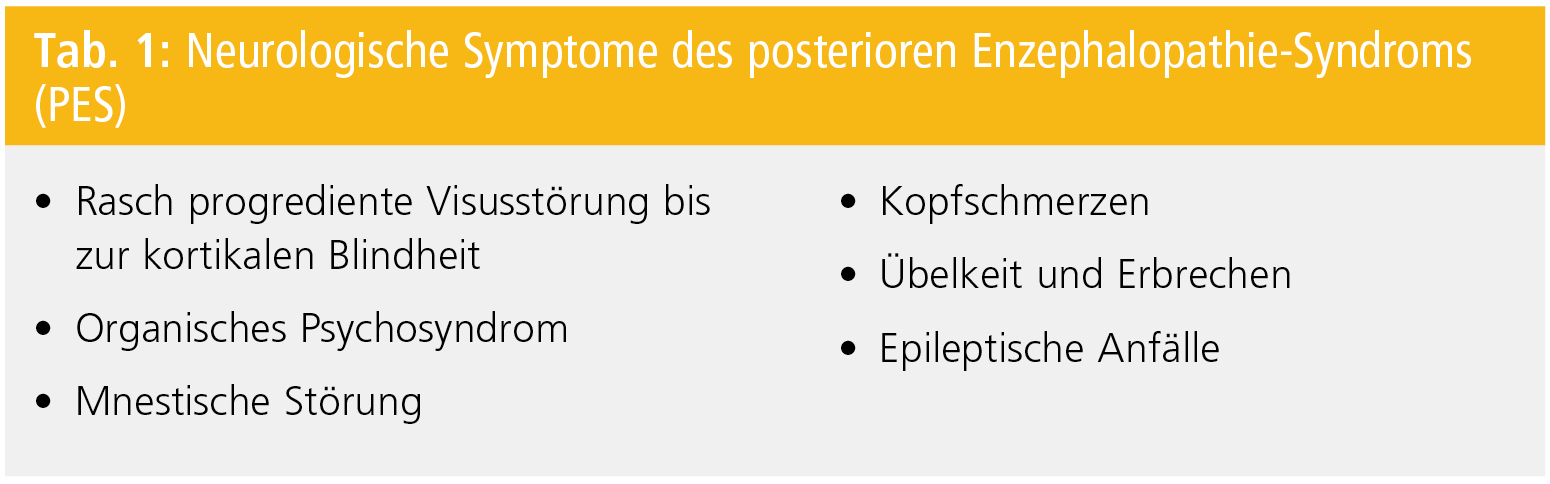

Akute hypertensive Enzephalopathie: Das „posteriore reversible Leukenzephalopathie-Syndrom“ (PRLES) wurde erstmals 1996 beschrieben und seither in seinen klinischen, neuroradiologischen und ätiopathogenetischen Eigenheiten mehrmals modifiziert. Klinisch bedeutsam und alarmierend sind die relativ rasch progredienten Sehstörungen, die bis zur kortikalen Blindheit führen können. Die PatientInnen fallen aber auch durch psychoorganische Symptome, kognitive Defizite, Kopfschmerzen, Übelkeit, Brechreiz und durch rezidivierende epileptische Anfälle auf.

Der klassische Begriff PRLES ist – wie man inzwischen weiß – in einem erheblichen Ausmaß irreführend. Sowohl die neuropathologischen als auch klinischen Veränderungen sind eben nicht auf posteriore subkortikale Strukturen begrenzt, sondern dehnen sich häufig auf kortikale Anteile anderer Hirnlappen und manchmal sogar auf Hirnstammanteile aus. Zudem ist zu beachten, dass klinische und radiomorphologische Befunde durchaus irreversibel bleiben können. Entsprechend wird das Syndrom in der rezenten Literatur zwischenzeitlich als „posteriores Enzephalopathie-Syndrom“ (PES) bezeichnet.

Bei klinischem Verdacht auf PES ist eine weiterführende zerebrale MRT-Abklärung angezeigt. Typischerweise weitgehend symmetrische, parietooccipital betonte, subkortikale und kortikale hyperintense Signalalterationen in den T2- und FLAIR-Sequenzen bestätigen die Diagnose. Neben der hypertensiven Krise als weitaus häufigste Ursache kommen ätiologisch noch Präeklampsie und Eklampsie sowie eine immunsuppressive Therapie (Zyklosporin A, Tacrolimus) in Frage. Als pathophysiologische Grundlage für die morphologischen und klinischen Veränderungen werden ein Zusammenbruch der zerebralen Autoregulation mit Entwicklung eines vasogenen oder zytotoxischen Hirnödems bzw. eine direkte toxische Wirkung der Immunsuppressiva auf die Blut-Hirn-Schranke diskutiert (Tab. 1).

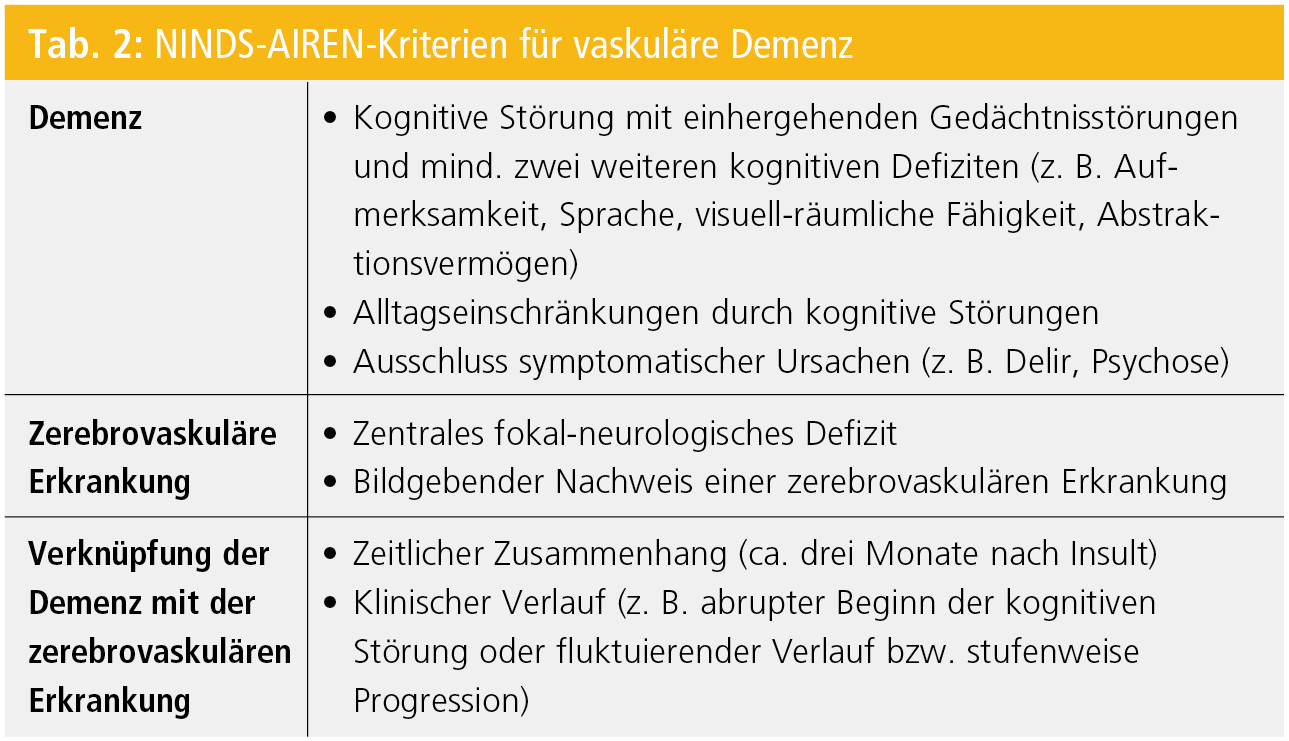

Chronische hypertensive Enzephalopathie: Der Begriff der vaskulären Demenz umfasst kein einheitliches pathomorphologisches Substrat, sondern ist das Endergebnis eines heterogenen zerebrovaskulären Prozesses. Der wesentliche Risikofaktor ist jedenfalls die arterielle Hypertonie, sodass die vaskuläre Demenz ganz wesentlich das Ergebnis einer chronischen hypertensiven Vaskulopathie darstellt. Im Gegensatz zur degenerativen sind bei der vaskulären Demenz die Gedächtnisfunktionen weitestgehend erhalten. Im Vordergrund stehen vielmehr Störungen der Exekutivfunktionen wie Sprache, visuell-räumliche Orientierung, Abstraktionsvermögen, Aufmerksamkeit und Praxis.

Da zum Bild der vaskulären Demenz typischerweise auch fokal-neurologische Substanzdefekte in Form von lakunären oder territorialen Infarkten zählen, wird das klinisch neurologische Bild durch entsprechende fokal-neurologische Symptome erweitert.

Die systematische Basis zur Diagnosestellung einer vaskulären Demenz stellen nach wie vor die NINDS-AIREN-Kriterien dar. Diese beinhalten das gleichzeitige Vorliegen eines demenziellen Syndroms und einer zerebrovaskulären Erkrankung. Die Diagnosestellung einer zerebrovaskulären Erkrankung basiert naturgemäß auf bildgebenden Verfahren. Das demenzielle Syndrom soll in einem zeitlichen Konnex (ca. drei Monate) zum zerebrovaskulären Ereignis stehen (Tab. 2).

Synkopen

Synkopen sind ausgesprochen häufig und in ihrer Inzidenz mit dem Lebensalter stark ansteigend. Pathophysiologisch gesehen ist die Synkope Ausdruck einer transienten globalen Minderdurchblutung des Gehirns.

Ungeachtet individuell unterschiedlicher Präsentationsformen und Ursachen ist die Synkope durch folgende klinische Trias charakterisiert:

- plötzlicher und völlig reversibler Bewusstseinsverlust

- plötzlicher Tonusverlust der Halte- und Stellmuskulatur

- Sturz

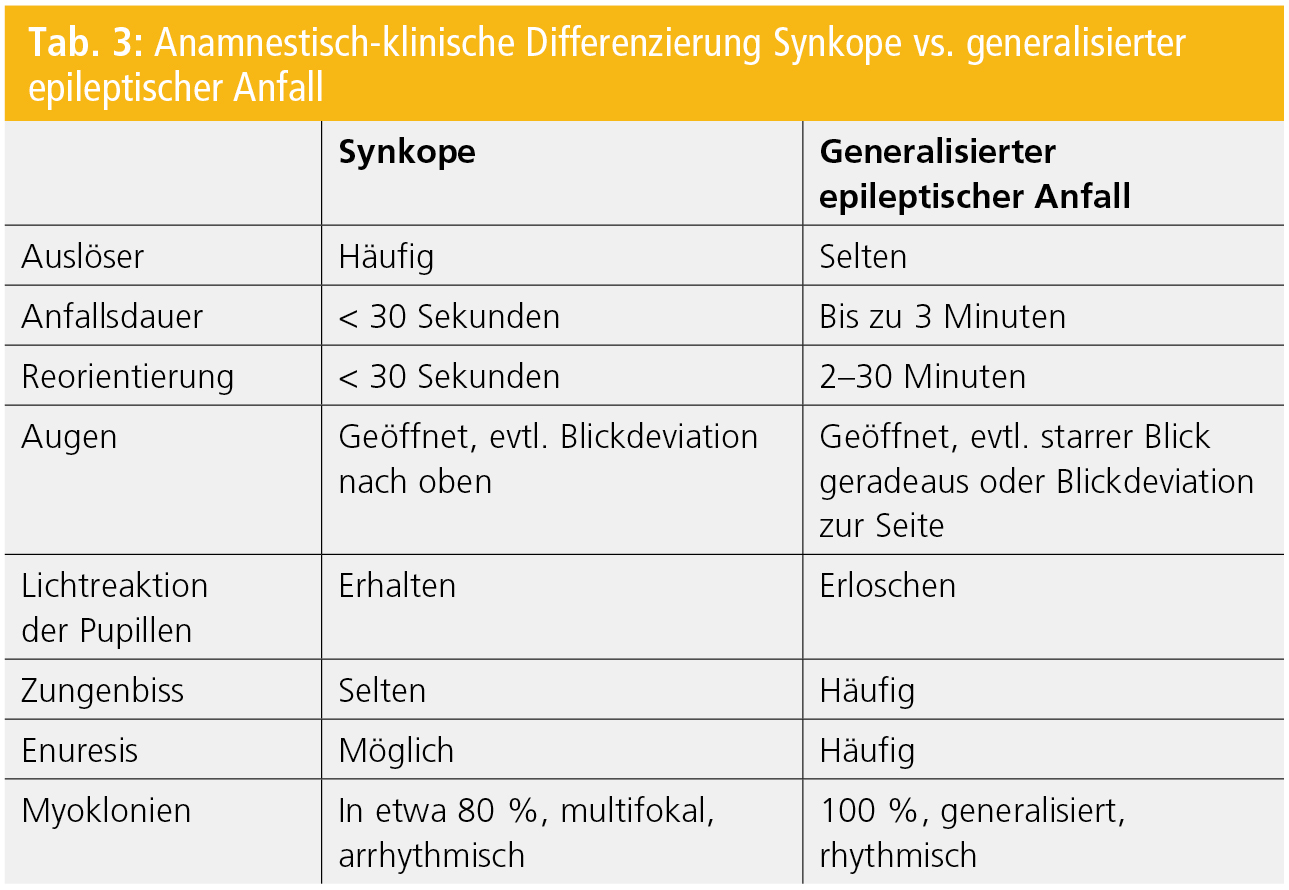

Differenzialdiagnose: Diese neurologische Phänomenologie ist grundsätzlich sehr unspezifisch und generiert die primäre Differenzialdiagnose zwischen generalisiertem epileptischen Anfall oder Synkope.

Die Synkope – welcher Ursache auch immer – unterscheidet sich vom generalisierten epileptischen Anfall sowohl durch eine wesentlich kürzere Bewusstlosigkeit (maximal 30 Sekunden) als auch durch eine viel raschere Reorientierung (maximal 30 Sekunden). Ist man in der Lage, den Notfallpatienten/die Notfallpatientin zu sehen, ist eine Untersuchung der Pupillo- und Optomotorik hilfreich. Bei synkopierten PatientInnen reagieren die Pupillen auf Licht, und häufig besteht eine konjugierte Blickdeviation nach oben. Im Gegensatz dazu ist die Pupillenreaktion nach einem generalisiert tonisch-klonischen Anfall erloschen, und eine allfällige Blickdeviation weist zur Seite bzw. es besteht ein starrer Blick geradeaus.

Weiters charakterisiert sich die Synkope durch erfragbare Auslöser (z. B. Schmerz, Orthostase, Miktion) und/oder Prodromalsymptome (Benommenheitsgefühl, verschwommenes Sehen, vegetative Dysfunktion). Bekannte Stigmata wie lateraler Zungenbiss oder Enuresis sprechen hingegen deutlich für einen epileptischen Anfall, kommen aber auch bei Synkopen vor. Gleiches gilt für motorische Entäußerungen (z. B. Myoklonien), welche damit eher für Verwirrung als für differenzialdiagnostische Klärung sorgen (Tab. 3).

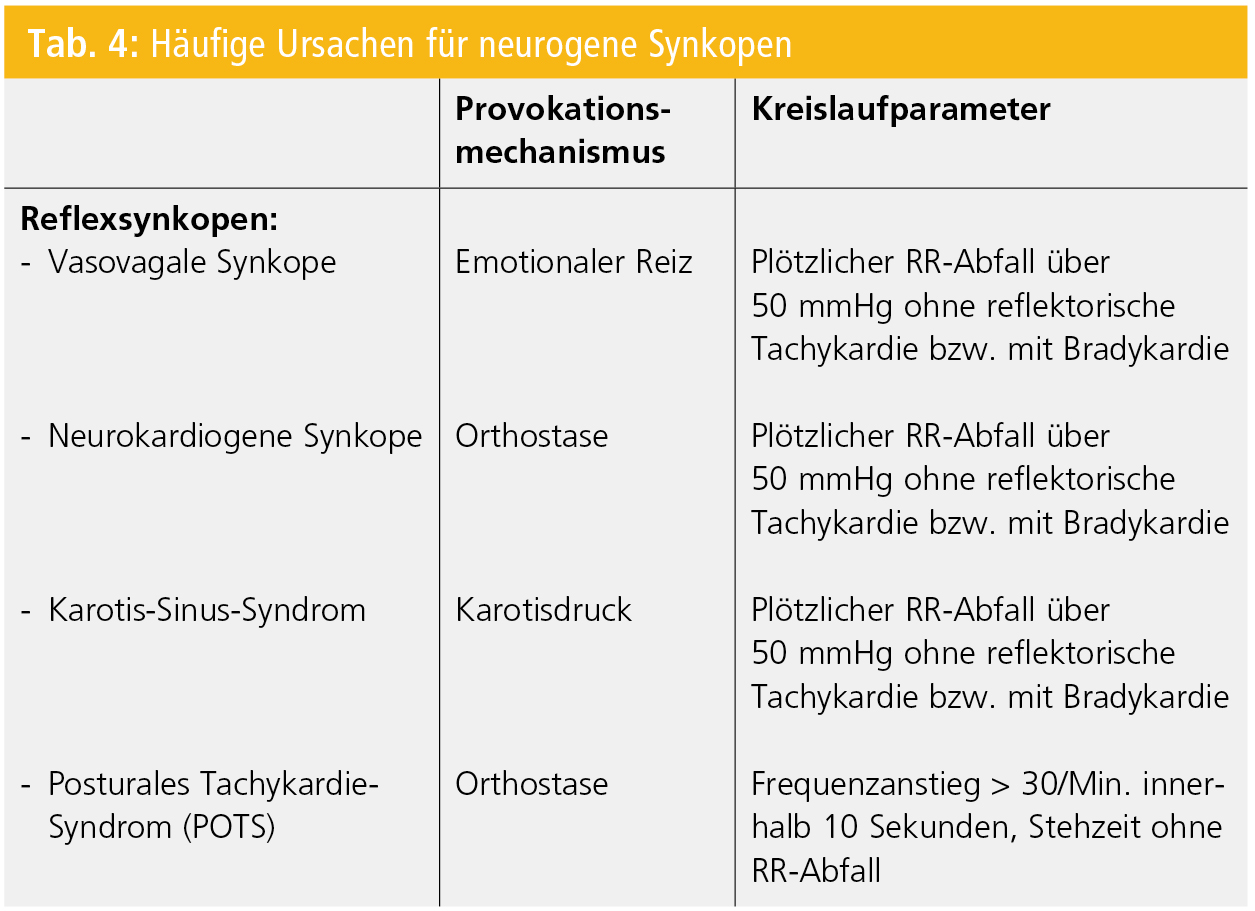

Sofern ein epileptisches Geschehen ausgeschlossen wurde, bleibt die Frage, ob die Synkope kardiogener oder neurogener Natur ist. Diese Differenzierung ist von erheblicher prognostischer Relevanz, da kardiogene Synkopen naturgemäß mit einer deutlich höheren Letalität einhergehen. Neurologische Symptome helfen dabei in der weiteren Differenzierung nicht weiter. Heranzuziehen sind allenfalls anamnestische Informationen (z. B. Auslösemechanismen) und Kreislaufparameter (Tab. 4). Nicht selten wird man mit rein anamnestischen und klinischen Kriterien keine eindeutige Zuordnung erlangen. Apparative Zusatzuntersuchengen sollten folglich Befunde zur Etablierung der Diagnose „Anfall“ (EEG inkl. Provokationsmassnahmen bis hin zum Videoepilepsiemonitoring) oder „Synkope“ (Langzeit RR- und EKG-Analyse, Kipptisch) liefern.

Schwindel

Ähnlich wie Synkopen sind Schwindelzustände häufig, in ihrer klinischen Phänomenologie extrem unspezifisch und in ihrer Ätiologie zwischen den Disziplinen Kardiologie und Neurologie (und häufig HNO) angesiedelt. Erschwerend kommt hinzu, dass der Begriff Schwindel alleine schon semantisch unscharf ist und aus Patientensicht auch Beschwerden wie Übelkeit, allgemeines Unwohlsein oder unscharfes Sehen umfasst. Wie es keine charakteristischen neurologischen Symptome gibt, welche auf eine kardiogene Synkope hinweisen, existieren auch keine typischen neurologischen Schwindelsymptome, welche auf eine kardiogene Ursache zurückgehen.

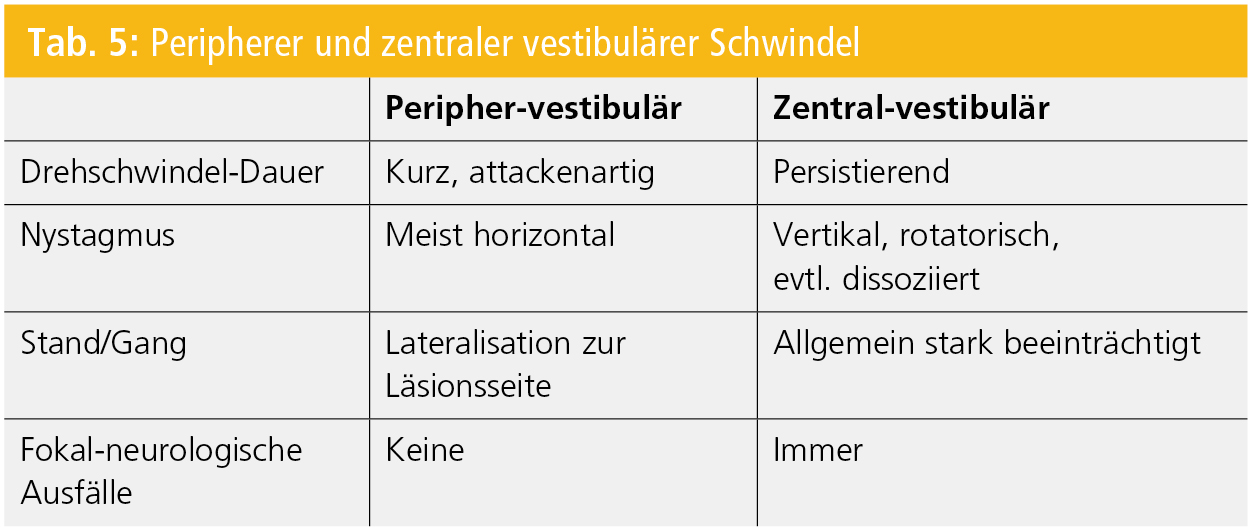

Der pragmatische differenzialdiagnostische Ansatz geht vielmehr in die Richtung, anamnestische und klinische Eigenheiten zu identifizieren, welche den Schwindel als vestibulär (zentral oder peripher) bzw. neurogen charakterisieren. Diesbezüglich sind die Differenzierung zwischen Drehschwindel oder Schwankschwindel, die zeitliche Komponente (Schwindelattacke vs. persistierender Schwindel), die Nystagmusanalyse sowie allfällige fokal-neurologische Begleitsymptome wegweisend. Als Faustregel kann dabei gelten, dass ein plötzlicher Drehschwindel seine Ursache im Vestibularapparat hat, während ein plötzlicher Schwankschwindel bis zum Beweis des Gegenteils neurologische Ursachen hat. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Schwankschwindel iktal auftritt und in Kombination mit neurologischen Fokalsymptomen einhergeht (Tab. 5).

Kardiogene Ischämie

Im Gegensatz zu den oben besprochenen kardiovaskulären Erkrankungen, welche ausschließlich oder vornehmlich zu globalen zerebralen Funktionsstörungen führen, sind neurologische Symptome bei zerebrovaskulären ischämischen Ereignissen fokaler Natur. Einerseits sind kardiogene Hirnischämien (manifester Insult und/oder TIA) sehr häufig, andererseits besteht bei der Mehrzahl der PatientInnen eine Koinzidenz von potenziellen kardiogenen Emboliequellen und arteriosklerotischen Schlaganfallsursachen. Eine sichere klinische Differenzierung zwischen embolischen und nicht embolischen Hirninfarkten ist definitiv unmöglich. Plötzlicher Beginn mit sofortiger maximaler klinischer Ausprägung, große Territorialinfarkte oder zeitlich und örtlich disseminierte multiple Hirninfarkte in verschiedenen Strombahngebieten sprechen aber tendenziell für eine embolische Genese. Die kausale Zuordnung zwischen potenzieller kardiogener Emboliequelle und stattgehabtem Insult ist keinesfalls zwingend, sondern bleibt vielmehr häufig spekulativ. Dieses Dilemma berücksichtigend ist es ratsam, sich immer wieder auf die klinische Definition eines kardioembolischen Hirninfarktes zu besinnen: Präsenz einer potenziellen kardiogenen Emboliequelle bei fehlenden zerebrovaskulären Primärerkrankungen bei PatientInnen mit nichtlakunärem Schlaganfall.