Neuroimaging und Schlaganfall: Aktuelles von der European Stroke Conference 2012

Einen Höhepunkt aus Sicht der Bildgebung beim Schlaganfall bildeten zweifellos neue Untersuchungen zum so genannten „Mismatch-Konzept“, worunter die Differenz zwischen dem Ausmaß der anhand der Perfusionsbildgebung (PWI) und der diffusionsgewichteten Sequenzen (DWI) in der MRT fassbaren Gewebsveränderungen beim akuten Schlaganfall verstanden wird, die herkömmlich als Surrogat für Penumbra im Sinne potenziell noch durch therapeutische Maßnahmen zu rettendes Gewebe gesehen wird.

DEFUSE-2-Studie: Diesbezüglich besonders hervorzuheben war die Präsentation der DEFUSE-2-Studie von Lansberg et al. sowie Albers et al. (Abb. 1). In dieser multizentrischen Untersuchung bei akutem Schlaganfall sollte der klinische Benefit einer akuten endovaskulären Therapie in Abhängigkeit von einer erzielten Reperfusion und dem Mismatch-Konzept kritisch untersucht werden. Kurz zusammengefasst konnte eine Reperfusionsrate von insgesamt knapp 60 % erzielt werden, sowohl bei PatientInnen mit „Target Mismatch“ als auch bei solchen ohne.

Ein klinischer Benefit der Intervention konnte allerdings vor allem bei PatientInnen mit DWI/PWI-Mismatch nachgewiesen werden: Bei 70 % wurde eine klinische Verbesserung nach Reperfusion beobachtet, im Gegensatz zu 31 % klinischer Verbesserung bei fehlender Reperfusion. Zum Vergleich die Zahlen bei fehlendem Mismatch: positiver Benefit bei 42 % bei Reperfusion, fehlende klinische Wirkung bei 78 % bei fehlender Reperfusion. Die „Odds Ratio“ für gutes klinisches Outcome betrug in der Mismatch-Gruppe mit Reperfusion 5,0 und war damit signifikant höher als bei fehlendem Mismatch (OR 0,2). Die Datenlage änderte sich interessanterweise auch bei Interventionen bis > 8 Stunden nach Symptombeginn nicht.

Auf die Bedeutung der jeweiligen gewählten Thresholds bei der Definition der DWI- und PWI-Parameter und damit des „Target Mismatch“ wurde wiederholt im Rahmen des Kongresses hingewiesen. Ein wesentlich hervorzuhebender Aspekt hierbei ist die Verfügbarkeit einer neuartigen Software (RAPID), die benutzer- und plattformunabhängig diesbezügliche Eckparameter automatisch und reproduzierbar in akzeptabler Zeit generiert und somit zukünftig im Praxisbetrieb durchaus reliabel zur Verfügung stellen könnte.

Perfusions-CT: Aber auch von der CT-Front gibt es Interessantes zu berichten. Zaro-Weber et al. aus der Arbeitsgruppe Sobesky, Köln/Berlin, versuchten, die in der Perfusions-CT (CTP) gewonnenen Daten dem Goldstandard PET und deren Ergebnissen hinsichtlich der Penumbra gegenüberzustellen. Unter Perfusions-CT kann man die Bestimmung von im Hinblick auf zerebralen Blutfluss relevanten Parametern wie der relativen zerebralen Blutflussrate (CBF), des relativen zerebralen Blutflussvolumens (rCBV), der relativen mittleren Transitzeit (rMTT) und der relativen „Time to peak“ (rTTP) summieren.

Wenige direkt vergleichende Studien wurden bislang für die PWI-MRT veröffentlicht. In der 15O-H2O-PET wurde als Grenze zwischen Oligämie und Penumbra eine CBF von weniger als 20 ml/100 g/min festgelegt. Auf CTP übertragen bedeutete dies eine Tmax > 7 s, TTP > 4,2 s, CBF < 18 ml/100 g, CBV 8,9 s. Für die Routine wurde eine Bestimmung der TTP als ausreichend erachtet. Aus dieser – ursprünglich um Prof. Heiss gruppierten – Arbeitsgruppe stammen eine Reihe von Vergleichsstudien zwischen MRT und PET beim akuten Schlaganfall. Die in Lissabon präsentierten Daten bezüglich CT repräsentieren jedenfalls einen ersten Versuch, die verbesserte CT-Technik auch über die simplen Fragestellungen für die CT – Ausschluss einer intrazerebralen Blutung und Nachweis früher Infarktzeichen – hinaus (neben einer CTA) in der Akutphase des Schlaganfalls einzusetzen. Validierungsstudien, auch wie die für CT präsentierte, sind insofern wichtig, als unterschiedliche Cut-off-Werte der Perfusionsparameter Therapiestudien signifikant beeinflussen können (wie für MRT s. o. diskutiert wurde).

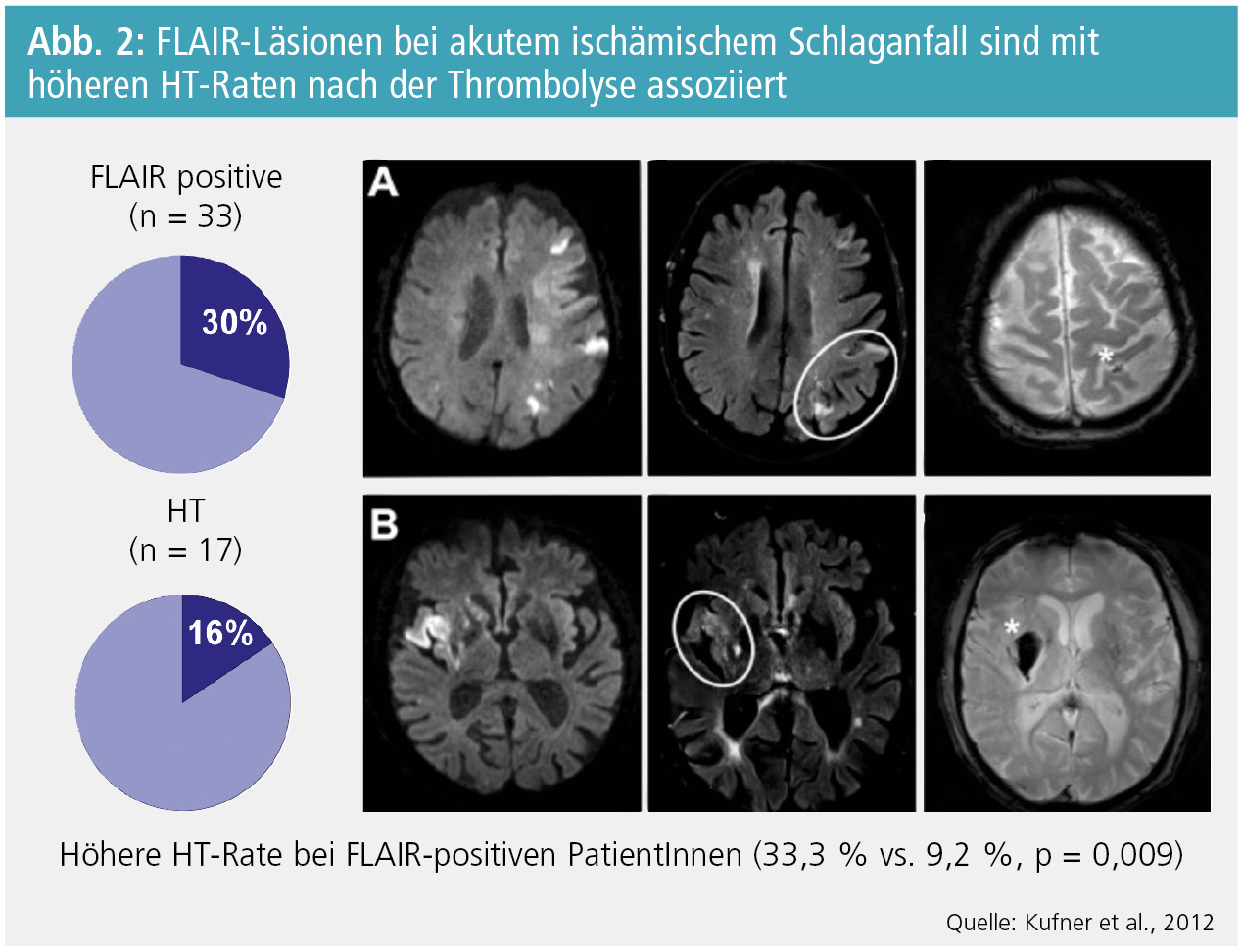

Signaländerung auf FLAIR: Ein weiterer, klinisch prinzipiell leicht umsetzbarer prognostischer Aspekt könnte sich aus der Betrachtung des Verhältnisses des diffusionsgewichtet signalabnormen Areals zum Ausmaß einer allfälligen Signaländerung auf FLAIR-Sequenzen (Fluid Attenuated Inversion Recovery) ergeben. Das legen Ergebnisse einer Studie von Kufner et al. aus der Arbeitsgruppe um Ebinger an der Charité Berlin nahe, die darauf hindeuten, dass der Nachweis von FLAIR-Läsionen (Abb. 2) vor Thrombolyse einen Prädiktor für hämorrhagische Transformation bei akutem ischämischen Schlaganfall darstellen könnte.

Zur Untersuchung dieser Hypothese wurden konsekutiv 109 PatientInnen mit akutem Schlaganfall über 2 Jahre hinweg an zwei akademischen Schlaganfallzentren untersucht, die einer Schlaganfall-MRT vor und einen Tag nach Thrombolyse (innerhalb 4,5 Stunden) unterzogen worden waren. Hämorrhagische Transformation (HT; Abb. 2) wurde als T2*-Signaländerung auf dem Folgescan definiert, und Blutungen galten als symptomatisch, wenn sie mit einer klinischen Verschlechterung ≥ 4 NIHSS-Punkten assoziiert waren (sICH). 30 % der PatientInnen hatten akut auf FLAIR-Bildern sichtbare Läsionen (n = 33). HT wurde bei 17 PatientInnen beobachtet (15,6 %). Nur ein Patient (FLAIR-positiv) erlitt eine sICH. FLAIR-positive PatientInnen zeigten häufiger als FLAIR-negative PatientInnen eine HT (33,3 % vs. 9,2 %, p = 0 < 0,01). In einer multivariaten Analyse zeigte sich FLAIR-Hyperintensität unabhängig mit einer HT nach Thrombolyse assoziiert (OR: 18; 95%-KI 2–175, p = 0,013).

Während diese Ergebnisse angesichts der insgesamt vernachlässigbaren Rate an symptomatischen Blutungen wohl keine Änderung in der klinischen Entscheidungsfindung hinsichtlich einer Thrombolyse bedingen sollten, so deuten sie doch auf unterschiedliche pathophysiologische Prozesse und Grade der Gewebsschädigung in Abhängigkeit zum komplexen Signalverhalten von Infarkten in der MRT hin, die in weiteren Studien Berücksichtigung finden sollte. Insgesamt ergeben sich aus den zitierten Studien wesentliche neue Einblicke in das Bildgebungsprofil maligner Infarkte sowie auch jener zerebralen Infarkte, bei denen auf Revaskularisation abzielende Maßnahmen besonders vielversprechend oder aber auch mit kalkulierbaren Risiken verbunden sein könnten. Damit wird das Potenzial der Bildgebung im Hinblick auf Beiträge zu einem verbesserten und individualisierten therapeutischen Konzept beim akuten Schlaganfall, weit über den simplen Nachweis von diffusionspositiven Läsionen hinaus, unterstrichen.

Sifap1-Studie: Dass umgekehrt auf Seite der Primär- sowie Sekundärprävention sogar bei „jugendlichen“ SchlaganfallpatientInnen (im Alter von 18–55 Lebensjahren) erhebliches Verbesserungspotenzial besteht, belegen auf Basis einer eingehenden MRT-Analyse gewonnene Einsichten aus der so genannten Sifap1-Studie (Stroke in Young Fabry Patients), die von Fazekas et al. berichtet wurden.

Hier wurden MRT-Scans von jungen PatientInnen mit erstem ischämischem Ereignis (TIA, n = 724, oder Schlaganfall, n = 2278) innerhalb der Sifap1-Studie zentral analysiert, sofern DWI-Sequenzen vorlagen und eine MRT innerhalb von 10 Tagen nach dem Akutereignis durchgeführt worden war. Als unerwarteter Befund zeigte sich hierbei ein hoher Anteil an PatientInnen mit alten (chronischen) Infarkten, welche bei fast jedem vierten (24,5 %) nachzuweisen waren. Dieser Anteil blieb mit 18,8 % auch nach Ausschluss von PatientInnen mit anamnestischer Angabe eines vorangegangenen zerebrovaskulären Ereignisses erstaunlich hoch.

Hinsichtlich der Topographie zeigte sich ein gehäuftes Vorkommen von Infarkten in der hinteren Zirkulation bei jüngeren PatientInnen. In ätiologischer Hinsicht zeigte sich eine Zunahme von lakunären Infarkten und mit zerebraler Mikroangiopathie zu vereinbarenden morphologischen MRT-Veränderungen mit zunehmendem Alter (insbesondere in der Altersgruppe über 45 Jahre). Dies könnte dahingehend interpretiert werden, dass flüchtige und auch weniger eindeutige klinische Symptome insbesondere bei jüngeren Individuen eine sorgfältige vaskuläre Abklärung inklusive MRT nach sich ziehen sollten, um über den objektiven Nachweis allfälliger ischämischer Läsionen in der MRT eine Grundlage für eine optimierte und fokussierte medizinische Betreuung zu generieren. Die Zunahme von mit konventionellen vaskulären Risikofaktoren assoziierten Schlaganfällen oder Hirnveränderungen im jüngeren Erwachsenenalter belegt zudem die Notwendigkeit primär-präventiver Maßnahmen und einer eindringlichen Risikofaktorenprävention und -behandlung.

Fazit: Es ist natürlich abzuwarten, auf welche Art und wie intensiv die genannten Studien zukünftig in der Fachwelt diskutiert werden und auch, ob und inwiefern diese Resultate Eingang in die tägliche Praxis finden werden. Jedenfalls dokumentieren diese (und viele andere auf dem Kongress präsentierte) Forschungsbemühungen, dass Fortschritte auf dem Gebiet des Neuroimaging helfen, neue Konzepte und Ideen kritisch zu prüfen oder auch schlichtweg neue Einblicke generieren zu können, wie die Untersuchung jugendlicher SchlaganfallpatientInnen anhand des häufigen Nachweises alter Schlaganfälle und einer von älteren Kohorten abweichenden Verteilung morphologischer Veränderungen in Assoziation mit Schlaganfällen demonstrieren konnte.