Neurologische Symptome im Rahmen onkologischer und hämatologischer Erkrankungen

Im Verlauf von onkologischen Erkrankungen treten häufig neurologische Symptome bzw. Komplikationen auf. Nicht selten sind neurologische Symptome bereits bei Diagnosestellung vorhanden oder gehen der Diagnose einer malignen Erkrankung voraus.

Im folgenden Artikel werden neurologische Krankheitsbilder im Rahmen von onkologischen und hämatologischen Erkrankungen aus onkologischer Sicht dargestellt, und zwar nicht nur nach betroffener anatomischer Struktur, sondern nach den leitenden neurologischen Symptomen und möglichen zugrunde liegenden onkologischen bzw. hämatologischen Erkrankungen. Dabei werden paraneoplastische Syndrome und primäre Malignome des ZNS, die an anderer Stelle dieser Ausgabe ausführlich beschrieben sind, nicht berücksichtigt.

Häufigkeit neurologischer Symptome bei malignen Erkrankungen

In einer prospektiven Untersuchung einer spanischen Arbeitsgruppe um A. Ferrer wurden 560 PatientInnen mit maligner Erkrankung, die wegen akuter Beschwerden eine Notfallambulanz aufsuchten, evaluiert. 61 PatientInnen (11 %) litten an neurologischen Beschwerden, der größte Teil dieser PatientInnen (50/61) bot ein weit fortgeschrittenes Tumorleiden. Die häufigste Tumorentität in diesem Patientenkollektiv neurologisch auffälliger PatientInnen war das Bronchialkarzinom (23 %), und die am häufigsten berichteten Beschwerden waren Störungen der Bewusstseinslage (21 %), gestörte Mobilität (19 %) und Synkopen (15 %). Von allen PatientInnen mit neurologischer Symptomatik wiesen 32 (52 %) strukturelle Läsionen des zentralen Nervensystems auf.

Eine andere Untersuchung an 100 PatientInnen mit gesichertem Bronchialkarzinom zeigte bei 30 % der PatientInnen eine neurologische Symptomatik als initiales Beschwerdebild, wobei hier die Recurrensparese durch lokale Tumorinvasion einen wesentlichen Teil ausmachte. Weitere Untersuchungen bestätigen gerade beim Bronchialkarzinom die Häufigkeit neurologischer Probleme, wobei in den meisten Untersuchungen auch paraneoplastische Symptome erfasst wurden.

Zusammenfassend leiden etwa 15–20 % aller TumorpatientInnen im Laufe ihrer Erkrankung an neurologischen Symptomen bzw. Komplikationen. Veränderungen der Bewusstseinslage, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und Paresen der unteren Extremitäten zählen dabei zu den häufigsten Beschwerden.

Das Delir im Rahmen von malignen Erkrankungen

Das Delir zählt zu den häufigsten neurologischen Krankheitsbildern bei PatientInnen mit malignen Tumorerkrankungen. Davon betroffen sind bis zu 40 % aller TumorpatientInnen mit medizinischer Indikation zur stationären Aufnahme und über 80 % aller TumorpatientInnen in der letzten Lebensphase.

Das Delir ist durch einen plötzlichen Beginn mit kognitiver Einschränkung, Desorientiertheit, verstärkter oder reduzierter psychomotorischer Aktivität, gestörtem Schlaf-Wach-Rhythmus und neurologischen Befunden wie Myoklonien, Tremor, Asterixis usw. gekennzeichnet. Ein Delir stellt für Betroffene, die sich oftmals an dieses Zustandsbild erinnern, sowie für Angehörige und Betreuungspersonen eine besondere Belastung dar.

Es werden drei Verlaufsformen des Delirs unterschieden: Das hyperaktive Delir, das oftmals im Zusammenhang mit Psychopharmaka oder Opiaten steht, das hypoaktive Delir, welches unter Umständen schwer zu diagnostizieren ist und mit einer Depression verwechselt werden kann, und das gemischte Delir mit einem Wechsel von hyperaktiven und hypoaktiven Phasen.

Ursachen und begünstigende Faktoren: Meist liegen mehrere Ursachen und begünstigende Faktoren für die Entwicklung eines Delirs vor. So ergab eine Untersuchung am Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, dass im Rahmen von 1.008 neurologischen Konsultationen 175-mal (17 %) ein Delir diagnostiziert wurde. Davon waren 21 % auf eine ZNS-Metastasierung zurückzuführen, 28 % hatten eine metabolische Ursache und 15 % waren auf Medikamentennebenwirkungen zurückzuführen. Lediglich 4 % der Fälle hatten eine Infektion als Ursache. Bei mehr als 100 dieser PatientInnen lagen mehrere Ursachen vor, bei 73 PatientInnen wurde nur eine auslösende Ursache diagnostiziert.

Gerade bei PatientInnen mit Hirnmetastasen und einem dadurch bedingten zerebralen Krampfanfall entwickelt sich oft ein hyperaktives Delir. Eine Analyse von Oberndorfer et al. ergab, dass die Wahrscheinlichkeit von zerebralen Krampfanfällen bei PatientInnen mit malignem Melanom besonders hoch ist, gefolgt von PatientInnen mit Bronchuskarzinom, gastrointestinalen Karzinomen und Mammakarzinom.

Unter den metabolischen Ursachen sind besonders eine tumorbedingte Hyperkalziämie zu nennen sowie eine paraneoplastische Hyponatriämie und eine medikamentös induzierte Hypomagnesiämie, die oftmals auf den Einsatz von Cisplatin zurückgeführt werden kann. Daneben spielen Dehydratation, Niereninsuffizienz und Leberversagen bei hepatischer Metastasierung eine wichtige Rolle.

Die Anzahl der Medikamente, die ein Delirium bei diesen PatientInnen begünstigen oder auslösen können, ist lang. Besonders hervorzuheben sind Opiate, die mittlerweile in der Schmerztherapie bei TumorpatientInnen sehr großzügig eingesetzt werden.

Diagnostik und Therapie: Neben dem Erkennen eines Delirs, insbesondere in seiner hypoaktiven Form, ist eine rasche Diagnostik der auslösenden Ursachen für eine adäquate Behandlung erforderlich. Dazu gehört neben einer klinischen Untersuchung die Bildgebung (zerebrales MRI), Labordiagnostik (Elektrolyte, Blutbild, Blutzucker, Leber- und Nierenfunktionsparameter) und auch eine Prüfung der bisherigen Medikation.

In der Therapie des Delirs steht die Korrektur möglicher Ursachen im Vordergrund. Bei ZNS-Metastasierung erfolgt eine Ödemtherapie mit Kortikosteroiden, eine antikonvulsive Therapie nach zerebralen Krampfanfällen und, wenn die Prognose des Betroffenen es zulässt, eine ZNS-Bestrahlung sowie in ausgewählten Fällen eine neurochirurgische Intervention mit Metastasenresektion.

Die medikamentöse Therapie des hyperaktiven Delirs umfasst in erster Linie konventionelle Neuroleptika wie Haloperidol oder atypische Neuroleptika wie Risperidon oder Quetiapin.

Die posteriore reversible Leukenezephalopathie kann sich als eine Sonderform des Delirs mit kortikaler Erblindung präsentieren, die gelegentlich von dem Patienten/der Patientin nicht wahrgenommen wird, oder auch ohne Anzeichen des Delirs mit fokalen neurologischen Ausfällen und Erblindung und mit klarem Bewusstsein für diese Symptome.

Die meisten dieser PatientInnen sind hypertensiv entgleist. Als auslösende Ursachen kommen insbesondere Zytostatika, wie z. B. hoch dosiertes Cytarabin, Paclitaxel und der antiangiogenetisch wirksame Antikörper Bevacizumab in Frage. Nach Blutdrucknormalisierung kann es binnen Tagen zur völligen Rückbildung dieser Symptome kommen. Beweisend für dieses Krankheitsbild sind hyperintense Areale in den posterioren Regionen beider Hemisphären in der T2-gewichteten MRT.

Hirnmetastasierung

Eine Metastasierung ins Gehirn gehört zu den häufigen und auch besonders gefürchteten Komplikationen solider Tumoren. Für die meisten Tumorerkrankungen gilt, dass sich bei multiplen Hirnmetastasen die Prognose deutlich verschlechtert.

Zerebrale Metastasen sind bedeutend häufiger als primäre ZNS-Tumoren und betreffen etwa 25 % aller PatientInnen mit metastasiertem Tumorleiden. Die Häufigkeit dieser Metastasierung nimmt wegen der zunehmend besseren Behandelbarkeit von Tumorerkrankungen und der damit verbundenen höheren Lebenserwartung zu. Auch wenn eine große Zahl unterschiedlicher Tumoren ins ZNS metastasieren kann, überwiegen zahlenmäßig derzeit Bronchialkarzinome und Mammakarzinome, die zusammen mehr als 60 % aller Tumoren mit ZNS-Metastasen ausmachen. Von klinischer Bedeutung ist auch die unterschiedliche Häufigkeit von zerebralen Metastasen in Abhängigkeit vom histologischen Subtyp oder molekularen Tumorprofil bei diesen beiden Tumorentitäten. So zeigen beim Bronchialkarzinom besonders das Adenokarzinom und das mittlerweile selten gewordene kleinzellig-neuroendokrine Karzinom eine besondere Neigung zur zerebralen Metastasierung.

Beim Mammakarzinom sind es die hormonrezeptor- und HER2/neu-negativen (triple negative) Karzinome und die HER2/neu-positiven Karzinome, die eine besondere Neigung zur ZNS-Metastasierung zeigen. Die HER2/neu-positiven Karzinome stellen hier eine Sondersituation dar, da für diese Karzinome mit Lapatinib eine HER2/neu-gezielte, ZNS-gängige Therapie zur Verfügung steht.

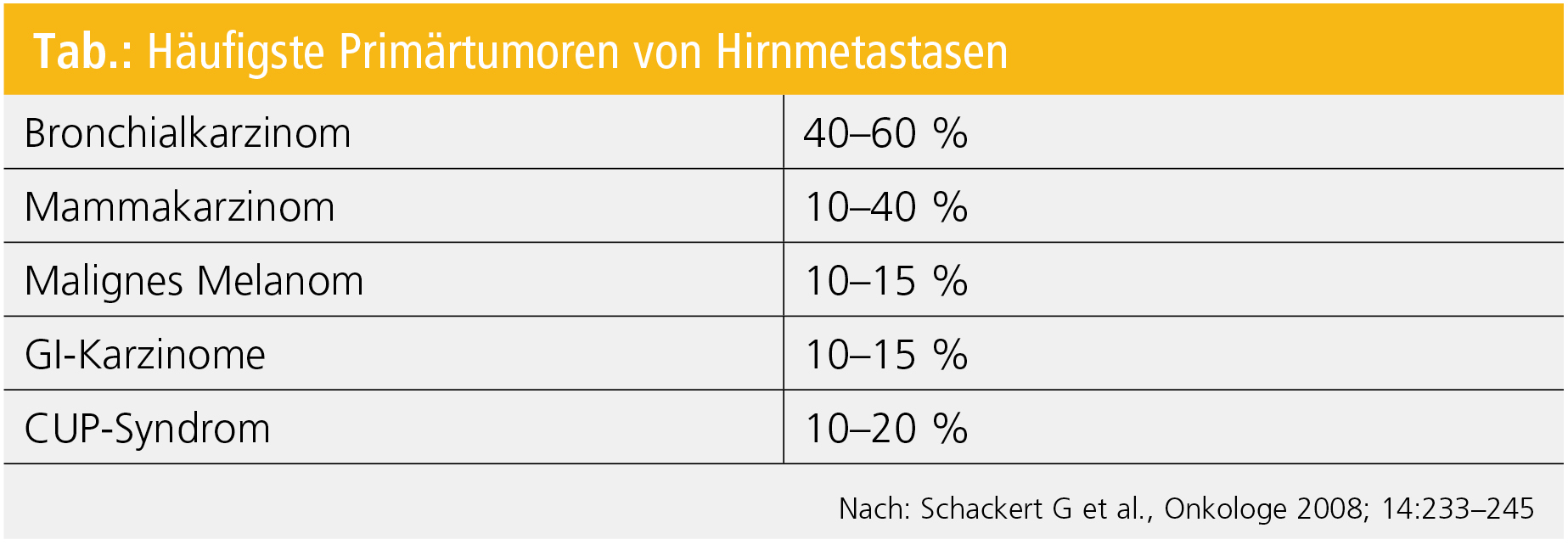

Trotz seiner Seltenheit, verglichen mit den beiden oben genannten Tumorentitäten, stellt das maligne Melanom eine Tumorentität mit besonders hoher Neigung zur Bildung von ZNS-Metastasen dar. Tumoren des Gastrointestinaltraktes und des Urogenitaltraktes sind dagegen bedeutend seltener für eine ZNS-Metastasierung verantwortlich (Tab.).

Symptomatik und Diagnose: Zu den häufigsten Symptomen einer Hirnmetastasierung zählen diffuse neurologische Symptome, wie z. B. Kopfschmerzen, Bewusstseinsstörung, Persönlichkeitsveränderungen und fokale Symptome, wie z. B. fokale epileptische Anfälle, Aphasie, Hemiparese, Hirnnervenparesen und zerebelläre Symptome. Etwa ein Drittel der PatientInnen zeigt aber keine auffällige neurologische Symptomatik und werden im Rahmen des Tumorstaging entdeckt.

Für die Diagnostik von Hirnmetastasen ist die MRT-Untersuchung heute als Goldstandard unverzichtbar, da manche Tumoren, wie z. B. das kleinzellig-neuroendokrine Bronchialkarzinom, zu einer kleinherdigen, diffusen Hirnmetastasierung neigen, die nur im MRT entsprechend dargestellt werden kann.

Prognose und Therapie von Hirnmetastasen hängen von der zugrunde liegenden Tumorerkrankung und ihrer Empfindlichkeit gegenüber Strahlentherapie ab, der Anzahl und Lokalisation der Metastasen sowie weiteren Faktoren wie Alter, Performance-Status und Ausmaß bzw. Kontrolle der extrazerebralen Tumorerkrankung.

So kommt bei einer Anzahl von > 4 Metastasen meist nur die palliative Ganzhirnbestrahlung in Frage. Bei 1–3 Metastasen stehen lokale Therapiemaßnahmen wie die Operation oder die stereotaktische Bestrahlung zur Verfügung, die derzeit als etwa gleichwertig eingestuft werden. Der Operation von Hirnmetastasen wird meist eine Ganzhirnbestrahlung angeschlossen.

Auch eine Chemotherapie kann grundsätzlich wirksam sein, wobei hier eine gestörte Blut-Hirn-Schranke die Voraussetzung für die ZNS-Gängigkeit von Zytostatika darstellt. Ausnahmen stellen die Zytostatika Temozolomid und Topotecan dar. Besonders Topotecan kann nach erfolgter Ganzhirnbestrahlung und Rezidiv oder Progression der Hirnmetastasierung beim kleinzellig-neuroendokrinen Bronchialkarzinom und beim Mammakarzinom erfolgreich eingesetzt werden.

Epidurale Myelonkompression

Bei TumorpatientInnen, insbesondere jenen mit bekannter Skelettmetastasierung oder auch nur hoher Wahrscheinlichkeit einer Skelettmetastasierung, verlangt jede spinale Funktionsstörung und neu aufgetretene Rückenschmerzen besondere Aufmerksamkeit.

Die häufigsten zugrunde liegenden Tumorerkrankungen sind Mammakarzinom, Bronchialkarzinom, Prostatakarzinom und das multiple Myelom. Auch wenn die gefürchtete epidurale Rückenmarkkompression meist im späteren Verlauf einer Tumorerkrankung auftritt, kann sie manchmal auch das führende initiale Symptom – noch vor Sicherung der Tumordiagnose – sein. Das trifft besonders auf das multiple Myelom und auch maligne Lymphome zu.

Ein akutes spinales Kompressionssyndrom, das bis zu 5 % der TumorpatientInnen betrifft, stellt dabei einen onkologischen bzw. neurologischen Notfall dar. Diesem Beschwerdebild liegt meist eine Metastasierung in die Wirbelkörper zugrunde (ca. 85 %), seltener eine paravertebrale Metastasierung (ca. 10 %) oder eine epidurale Metastasierung (ca. 1–3 %). Dabei führt ein Wachstum der Wirbelkörpermetastasen zuerst zu einem lokalen Periostschmerz, in der Folge werden benachbarte neuronale und vaskuläre Strukturen mit Fortschreiten der neurologischen Symptomatik und radikulärem Schmerz komprimiert. Eine Kompression der Spinalarterien führt zum vasogenen Rückenmarködem, Parenchymblutungen, Demyelinisierung und ischämischem Spinalinfarkt.

Im Gegensatz zu den meisten PatientInnen mit benignen Wirbelsäulenbeschwerden, bei denen eher Halswirbelsäule oder Lendenwirbelsäule betroffen sind, treten bei TumorpatientInnen die genannten spinalen Probleme häufiger in Höhe der Brustwirbelsäule auf.

Zu Beginn liegt meist ein lokalisierter, rasch zunehmender Schmerz vor, eventuell eine radikuläre Symptomatik und schließlich eine Paraparese der unteren Extremitäten, seltener eine Tetraparese. Autonome Dysfunktionen sind häufig in Form von Harnverhalten oder Harn- und Stuhlinkontinenz vorhanden.

Bei Befall der Lendenwirbelsäule kann die Cauda equina betroffen sein. Dabei zeigen sich initial Schmerzen und eine Areflexie sowie Faszikulationen der unteren Extremitäten. Später kommt es zu Paraparesen und Blasenfunktionsstörungen.

Diagnostisch ist neben einer ausführlichen neurologischen Untersuchung eine MRT der gesamten Wirbelsäule nötig, um einen Befall in mehreren Ebenen (5–8 %) zu erkennen.

Therapie: Nach Sicherung der Diagnose sollten alle PatientInnen sofort eine Therapie mit Kortikosteroiden erhalten, wobei derzeit noch unklar ist, ob eine hoch dosierte Therapie mit Dexamethason einer konventionellen Dosierung (10-mg-Bolus, anschließend 3-mal 4 mg täglich) überlegen ist.

Ein primär chirurgisches Vorgehen empfiehlt sich bei rascher Verschlechterung der neurologischen Symptomatik, dem Nachweis einer epiduralen Raumforderung und bei eher radioresistenten Tumoren (z. B. Nierenzellkarzinom). Bei unbekanntem Primärtumor ermöglicht dieses Vorgehen auch die Gewinnung einer Histologie.

Sollten Kontraindikationen zur Operation bestehen oder ein strahlensensitiver Tumor vorliegen, ist die notfallmäßige Strahlentherapie indiziert.

PatientInnen, die zu Beginn der Symptomatik mobil waren, bleiben dies meist auch nach Abschluss der Behandlung. Solche, die bedingt durch Paresen/Plegien immobil waren, bleiben dies auch meist nach Abschluss der Therapie. Dies unterstreicht die absolute Dringlichkeit einer unverzüglicher Abklärung und Therapie spinaler Symptome bei TumorpatientInnen.

Leptomeningeale Metastasen (Meningeosis neoplastica)

Eine leptomeningeale Metastasierung solider Tumoren ist – verglichen mit Hirnmetastasen und Myelopathien – eher selten, wobei die genaue Inzidenz unklar ist, die größten Serien beschreiben Inzidenzen bis zu 8 % bei metastasierenden soliden Tumoren. Meist ist das zugrunde liegende Tumorleiden bereits in einem weit fortgeschrittenen Stadium und die Prognose dieser PatientInnen ist ausgesprochen schlecht.

Typisch für PatientInnen mit einem leptomeningealen Befall sind neurologische Symptome, die auf Störungen mehrerer anatomischer Strukturen hindeuten, wie z. B. Schmerzen im Nacken oder Rücken, generalisierte Krampfanfälle und eine symmetrische Schwäche beider Beine mit Verlust der Reflexe, Atrophie und Faszikulationen. Weitere häufige neurologische Symptome sind Hirnnervenläsionen (Doppelbilder, Schluckstörungen, Gehörverlust, Gesichtstaubheit) Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen als Ausdruck einer Hirndrucksteigerung sowie mentale Veränderungen, sensorische Störungen und Gangstörungen. Das Rückenmark ist in etwa 75–80 % betroffen, das Gehirn in ca. 50 %.

Diagnose und Therapie: Die Diagnostik verlangt neben einer neurologischen Untersuchung eine MRT-Untersuchung der gesamten Neuroachse. Ist der Befund eindeutig, kann auf eine Lumbalpunktion verzichtet werden. Bei unklaren oder normalen Befunden und klinischem Verdacht auf Vorliegen einer Meningeose ist eine Lumbalpunktion mit zytologischer Untersuchung, im Falle von hämatologischen Erkrankungen auch mit immunzytologischer Liquoranalyse erforderlich.

Die Therapie richtet sich nach der grundsätzlichen Prognose des Patienten/der Patientin, der Art des zugrunde liegenden Tumorleidens und nach dem Befallmuster. PatientInnen mit weit fortgeschrittener und vorbehandelter Tumorerkrankung, die sich in einem schlechten Allgemeinzustand befinden, sollten palliativmedizinisch bzw. rein symptomatisch behandelt werden.

Bei Behandlungsindikation und größeren Tumorherden im MRT empfiehlt sich eine lokale Bestrahlung. Eine Bestrahlung der gesamten Neuroachse wäre in manchen Fällen, besonders bei radiosensitiven Tumorerkrankungen wirksam, ist aber wegen des großen Strahlenfeldes mit einer hohen Belastung verbunden. Eine intrathekale Chemotherapie mit Methotrexat oder Thiotepa kann bei soliden Tumoren versucht werden, als Alternative bietet sich liposomales Cytarabin an, das bedeutend seltener appliziert werden muss und bei hämatologischen Neoplasien (Lymphomen, Leukämien) wirksam ist. Bei einem Lymphombefall kommt auch der monoklonale Anti-CD20-Antikörper Rituximab zum Einsatz und bei einem Befall durch ein HER2/neu-positives Mammakarzinom die intrathekale Applikation von Trastuzumab.

Im Gegensatz zu soliden Tumoren mit leptomeningealem Befall ist die Prognose von PatientInnen mit einem Befall im Rahmen einer Lymphomerkrankung oder Leukämie bedeutend besser, hier sind Heilungen möglich.

Zerebrovaskuläre Komplikationen

Zerebrovaskuläre Komplikationen betreffen nahezu 15 % aller TumorpatientInnen. Ein ischämischer Insult ist gelegentlich sogar das initiale Symptom einer Tumorerkrankung. Neben den allgemeinen Risikofaktoren weisen TumorpatientInnen häufig eine erworbene Hyperkoagulabilität und Bildung einer abakteriellen thrombotischen Endokarditis mit nachfolgendem kardioembolischem Insult auf. Grundsätzlich scheinen embolische Insulte bei TumorpatientInnen bedeutend häufiger zu sein als bei PatientInnen ohne Tumorerkrankung. Therapeutisch ist Heparin den Coumarinen überlegen.

Zerebrale Blutungen entwickeln sich meist in Metastasen, eine Blutung im Rahmen einer Thrombopenie ist eher selten.

Direkte Tumormanifestationen am peripheren Nervensystem

Zahlreiche Tumorerkrankungen können durch lokales, infiltratives Wachstum periphere Nerven und Hirnnerven irritieren. Eine Infiltration des Plexus brachialis mit entsprechender Schmerzsymptomatik im betroffenen Arm und Paresen findet sich bei nichtkleinzelligen Bronchialkarzinomen, die von der Lungenspitze ausgehen und bei Mammakarzinom. Lokal weit fortgeschrittene Rektumkarzinome, Zervixkarzinome und Prostatakarzinome können den Plexus lumbosacralis mit einer entsprechenden Symptomatik der unteren Extremitäten infiltrieren. Insbesondere die Schmerzsymptomatik kann durch Bestrahlung des infiltrierten Plexus deutlich gebessert werden.

Hirnnervenausfälle finden sich häufig bei einer leptomeningealen Tumoraussaat und bei Hirnmetastasen, können aber auch Folge einer Knochenmetastasierung in die Schädelbasis oder einer Hirnnervenschädigung durch direkte Infiltration eines Karzinoms des Nasopharynx sein.

Das „Syndrom des tauben Kinns“ mit sensiblen Störungen im Bereich des Kinns und der Unterlippe entsteht durch eine Knochenmetastasierung im Unterkiefer mit Irritation des unteren Alveolarnerves oder durch leptomeningeale Metastasen.