Das Persönlichkeitsmerkmal Angst als Determinante der Wirkung von Furchtappellen

Furchtappelle als Chance

Kommunikationspolitik zeichnet sich seit jeher durch eine hohe Dynamik aus. Als limitierender Faktor erweist sich häufig, dass Individuen nur in begrenztem Umfang in der Lage bzw. willens sind, Informationen zu verarbeiten. Indem sie Konsumenten emotional involvieren, gelten Furchtappelle als eine Möglichkeit, diese Barrieren zu umgehen. Ziel eines solchen Appells ist es, beim Empfänger der Botschaft eine Einstellungs- bzw. Verhaltensänderung auszulösen. Dies geschieht, indem eine drohende Gefahr sowie sich aus dieser ergebene Risiken dargestellt werden (Ruiter et al., 2001). Die daraus resultierende Furcht treibt den Empfänger an, seine Haltung zu überdenken und gegebenenfalls sein Verhalten zu ändern (Gelbrich & Schröder, 2008).

Trotz ihrer Popularität existieren widersprüchliche Befunde zur Effektivität von Furchtappellen. Unterschiedliche Empfehlungen gibt es insbesondere hinsichtlich des Intensitätsniveaus, den ein Furchtappell besitzen sollte, damit er die bestmögliche Wirkung erzielt. Dies rührt unter anderem daher, dass ein Furchtappell einen individuellen Bewertungsprozess durchläuft, der von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst wird. Neben Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, persönlicher Erfahrung, Vorwissen und der Relevanz des Themas für das Individuum kommt dem Persönlichkeitsmerkmal Angst hierbei eine potenziell hohe Bedeutung zu. Zu prüfen, inwieweit dieses die Wirkung eines Furchtappells beeinflusst, war das Ziel der Studie.

Die Theorie der Schutzmotivation

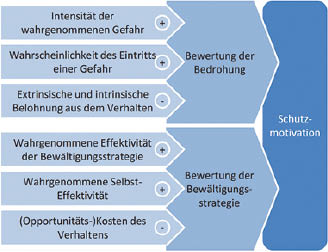

Seit Beginn der 1950er-Jahre wird die Wirkung von Furchtappellen systematisch erforscht und werden die Erkenntnisse in Modelle überführt. Als bedeutendster theoretischer Bezugsrahmen der Furchtappellforschung gilt heute die Theorie der Schutzmotivation (Ruiter et al., 2014). Diese unterscheidet zwischen den beiden Prozessen „Bewertung der Bedrohung“ und „Bewertung der Bewältigungsstrategie“ (Pechmann et al., 2003; Arthur & Quester, 2004). Einen Überblick über die Theorie der Schutzmotivation vermittelt Abbildung 1.

Die Bewertung der Bedrohung hängt im Wesentlichen von der Intensität der wahrgenommenen Gefahr sowie der wahrgenommenen Wahrscheinlichkeit ab, mit der die Bedrohung eintritt. Je höher die Schwere und die Eintrittswahrscheinlichkeit eingeschätzt werden, desto eher kommt es zu einer Einstellungs- bzw. Verhaltensänderung. Darüber hinaus fließen intrinsische (z.B. ein beim Rauchen erlebtes Glücksgefühl) und extrinsische (z.B. das mit dem Konsum einer bestimmten Zigarettenmarke verknüpfte Image) Belohnungen, die sich aus dem schädlichen Verhalten ergeben, in die Bewertung ein. Je höher diese sind, desto weniger gravierend wird die Bedrohung eingeschätzt.

In der Bewertung der Bewältigungsstrategie spiegeln sich die wahrgenommene Effektivität des empfohlenen Verhaltens sowie die Selbsteffektivität wider. Die zuletzt genannte Variable erfasst, inwieweit sich ein Individuum in der Lage sieht, eine Handlungsempfehlung erfolgreich auszuführen (Maddux & Rogers, 1983). Darüber hinaus werden finanzielle sowie immaterielle Aufwendungen, wie z.B. die Überwindung von Gewohnheiten, berücksichtigt. Sind diese Aufwendungen hoch, besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit für adaptives Verhalten. Entsprechend besteht die Gefahr, dass sehr intensive Furchtappelle kontraproduktiv wirken. Werden zusätzlich die Effektivität der Handlungsempfehlung als niedrig und die individuellen Möglichkeiten zur Bewältigung als eingeschränkt eingeschätzt, entsteht beim Empfänger einer persuasiven Botschaft Hilflosigkeit – der Appell führt zu keiner Verhaltensänderung.

Der Stand der empirischen Forschung

Zur Effektivität von Furchtappellen gibt es eine Vielzahl von Publikationen (vgl. die Metaanalysen von Floyd et al., 2000; Milne et al., 2000; Witte & Allen, 2000; De Hoog et al., 2007; Earl & Albarracín, 2007; Peters et al., 2012; Tannenbaum et al., 2015). Der sich in diesen widerspiegelnde Stand des Wissens lässt sich in vier Handlungsempfehlungen zusammenfassen. Die höchste Wahrscheinlichkeit, eine risikoreduzierende Verhaltensänderung zu induzieren, hat ein Furchtappell, der (1) die Selbstwirksamkeitserwartung des Empfängers stärkt, (2) die Fähigkeit der empfohlenen Verhaltensänderung, das kommunizierte Risiko zu reduzieren, überzeugend vermittelt, (3) beim Empfänger das Bewusstsein stimuliert, dem gefährdeten Personenkreis anzugehören, und (4) die Gefahr emotional als nicht gravierend darstellt (Ruiter et al., 2014). Dieser Befund stellt die Wirksamkeit von Furchtappellen hoher Intensität letztendlich infrage (Chen, 2016).

Der Einfluss des Persönlichkeitsmerkmals Angst auf die Wirkung von Furchtappellen

Um zu prüfen, inwieweit das Persönlichkeitsmerkmal Angst die Wirkung eines Furchtappells beeinflusst, wurden Daten mittels eines Online-Fragebogens erhoben, den 304 Personen ausfüllten. Die Stichprobe deckte hierbei die Zielgruppe der Kampagne insgesamt gut ab (Tab. 1).

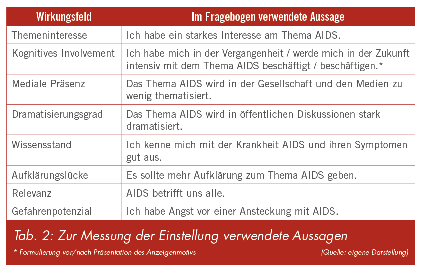

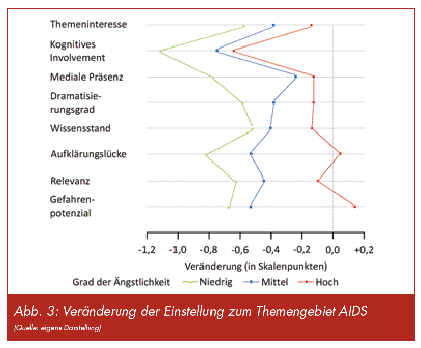

Um ein breites Intensitätsspektrum von Furchtappellen zu berücksichtigen, wurden verschiedene Motive aus einer AIDS-Kampagne der Michael Stich Stiftung ausgewählt: „Sarg“ als Vertreter eines intensiven, „Leichenhalle“ als Repräsentant eines mittleren und „Kerzen“ als Beispiel für einen schwachen Furchtappell (Abb. 2). Unmittelbar bevor ein Proband zufallsgesteuert eine der drei Anzeigen zu sehen bekam, beurteilte er zunächst acht Aussagen zum Themenfeld AIDS auf einer sechsstufigen Likert-Skala von 1 (= trifft voll und ganz zu) bis 6 (= trifft überhaupt nicht zu) (Tab. 2). Danach wurde das Persönlichkeitsmerkmal Angst gemessen und erneut die Meinung zum Thema AIDS erhoben. Hierbei wurde sichergestellt, dass die Probanden nicht durch (elektronisches) Zurückblättern ihre ursprüngliche Einschätzung überprüfen konnten.

Abb. 2: Die drei verwendeten Anzeigenmotive „Sarg“, „Leichenhalle“ und „Kerzen“(Quelle: Michael Stich Stiftung)

Inwieweit das Persönlichkeitsmerkmal Angst die Wirkung von Furchtappellen erklärt, wurde mithilfe von Kontrastgruppen überprüft. Die Basis bildete das von Spielberger et al. (1983) entwickelte State-Trait Anxiety Inventory (STAI). Dieser Messansatz besteht aus zwei Komponenten, die durch jeweils 20 Indikatoren operationalisiert sind: Angst als vorübergehender Zustand (State Anxiety) sowie als zeitlich stabile Eigenschaft (Trait Anxiety). Trait-Angst kommt in einem inneren Spannungszustand, in allgemeiner Besorgnis sowie Unbehagen zum Ausdruck, welche eine Person in einer alltäglichen Situation empfindet. Zunächst wurden die 20 Trait-Anxiety-Indikatoren zu einem Index verdichtet und anschließend die Probanden auf Basis dieses Index in Quartile aufgeteilt. Das erste und das vierte Quartil bildeten jeweils eine der beiden Extremgruppen (geringe [= Angstgering] bzw. hohe [= Angsthoch] Ängstlichkeit), bei den übrigen Personen wurde das Angstniveau als mittel (= Angstmittel) gekennzeichnet.

Ein Furchtappell verändert die Haltung der Probanden zum Themengebiet AIDS, wie in Abbildung 3 dargestellt. Bei Individuen, die vergleichsweise wenig ängstlich sind, bewirkt die Kampagne lediglich, dass sie beabsichtigen, sich in der Zukunft intensiver als in der Vergangenheit mit dem Thema AIDS zu beschäftigen. In allen übrigen Wirkungsfeldern unterscheidet sich die Ex-post- nicht statistisch signifikant von der Ex-ante-Messung. Dies gilt für diesen Personenkreis im Wesentlichen unabhängig vom gezeigten Bildmotiv; einzig beim Bild geringer Intensität („Kerzen“) wirkt der Furchtappell selbst im Hinblick auf das Themengebiet „Kognitives Involvement“ nicht. Im Gegensatz dazu entfalten die drei Kampagnen bei Personen mit mittlerer bzw. hoher Ängstlichkeit in (nahezu) jedem Wirkungsfeld einen statistisch signifikanten Effekt. Einzige Ausnahme stellt die Aussage dar, das Thema AIDS werde in der Gesellschaft und den Medien zu wenig thematisiert, bei der die Probanden mit mittlerem Grad an Ängstlichkeit ihre Haltung nicht statistisch signifikant änderten.

Obwohl die Profile visuell einen anderen Eindruck vermitteln, unterscheidet sich die Wirkung eines Furchtappells in den Kontrastgruppen Angstmittel bzw. Angsthoch vielfach nicht statistisch signifikant. Einzige Ausnahme stellt das Wirkungsfeld „Mediale Präsenz“ dar, bei dem der Furchtappell in der Gruppe hoher, nicht jedoch im Segment mittlerer Ängstlichkeit gewirkt hat. Die Unterschiede zwischen den beiden extremen Gruppen (Angstgering bzw. Angsthoch) lassen sich hingegen bei sechs der acht Wirkungsfelder nicht allein mit dem Zufall erklären. Ausnahmen bilden lediglich das „Kognitive Involvement“ sowie der „Wissensstand“. Die skizzierten Befunde stützen die Vermutung, dass die Wirkung einer Anzeigenkampagne wesentlich von der relativen, d.h. von einer Person individuell empfundenen Intensität des Furchtappells abhängt. Bei Personen, die nur in geringem Maße ängstlich sind, reicht die Intensität der für die Studie ausgewählten Furchtappelle im Mittel nicht aus, um sie zu einer Änderung ihrer Einstellung zu bewegen. Dies spricht dafür, dass ein Furchtappell eine individuell unterschiedlich hohe Intensitätsschwelle überschreiten muss. Diese Hürde ist umso niedriger, je stärker das Persönlichkeitsmerkmal Angst ausgeprägt ist.

Die Existenz einer analogen Schwelle am oberen Ende der Intensitätsskala legt ein Vergleich der Wirkung nahe, die die einzelnen Anzeigenmotive in den Gruppen Angstmittel und Angsthoch entfalten. Bei Individuen, deren Persönlichkeit sich durch einen mittleren Grad an Ängstlichkeit auszeichnet, entfaltet der Furchtappell hoher Intensität in sechs der acht Wirkungsfelder einen statistisch signifikanten Effekt: „Themeninteresse“, „Kognitives Involvement“, „Dramatisierungsgrad“, „Wissensstand“, „Aufklärungslücke“ und „Relevanz“. Bei den Anzeigenmotiven „Leichenhalle“ bzw. „Kerzen“ ist dies nur bei drei bzw. vier Themengebieten der Fall. Bei Probanden, die der Kontrastgruppe Angsthoch zugewiesen wurden, erweist sich hingegen das Bildmotiv mittlerer Intensität als am wirkungsvollsten. Mit Ausnahme von „Aufklärungslücke“ erzielt dieser Furchtappell in allen Wirkungsfeldern die gewünschte Wirkung. Bei einem Furchtappell höherer Intensität ist dies nur bei vier, bei einem Appell mit geringerer Intensität nur bei einem Themengebiet der Fall. Das Vorhandensein einer unteren und einer oberen Intensitätsschwelle spricht gegen die generalisierende Regel, dass sich eine Kommunikationsaktivität, die sich eines Furchtappells bedient, umso besser wirkt, je intensiver dieser Appell ist.

Zusammenfassung der Befunde und Handlungsempfehlungen

Die empirischen Befunde legen den Schluss nahe, dass das Persönlichkeitsmerkmal Angst die Wirkung eines Furchtappells signifikant beeinflusst. Maßgeblich für den Effekt einer Kommunikationsaktivität, die sich eines Furchtappells bedient, ist nicht dessen absolute, sondern die individuell empfundene Intensität. Personen, bei denen das Persönlichkeitsmerkmal Angst gering ausgeprägt ist, reagieren deutlich weniger intensiv auf einen Furchtappell als Individuen, die sich durch einen mittleren bzw. hohen Grad an Ängstlichkeit auszeichnen. Vor allem bei ängstlichen Personen besteht die latente Gefahr, dass sie Abwehrmechanismen in Gang setzen, um sich vor einer Betroffenheit und dem hierdurch induzierten kognitiven Ungleichgewicht zu schützen. In einer solchen Konstellation droht ein Furchtappell ins Leere zu laufen.

Zudem nähren die Befunde Zweifel daran, dass zwischen der Intensität eines Furchtappells und dessen Vermögen, eine Einstellungsänderung zu bewirken, ein linearer Zusammenhang besteht. Vielmehr sprechen sie dafür, dass sowohl eine untere als auch eine obere Schwelle der individuell empfundenen Furchtintensität existiert. Bleibt ein Furchtappell unterhalb dieser Hürde, läuft er Gefahr, in der Informationsflut zu versinken. Übersteigt die Intensität eines Furchtappells hingegen ein individuell als kritisch empfundenes Niveau, droht er Mechanismen zur Beseitigung des kognitiven Konflikts in Gang zu setzen und als Folge hiervon die erhoffte (Einstellungs-)Wirkung zu verfehlen.

Werbetreibende, die einen Furchtappell einzusetzen planen, sollten dies wohldosiert verwirklichen. Insbesondere Adressaten, die vergleichsweise ängstlich sind, drohen, wenn sie sich regelmäßig einem Furchtappell gegenübersehen, einen Schutzschirm auszubilden, der sie vor kognitiven Inkonsistenzen und den daraus resultierenden Spannungen bewahren soll. Probate Mittel hierfür sind insbesondere, den Kontakt mit einem Furchtappell möglichst zu vermeiden sowie den Appell nicht wahrzunehmen. Bewegt sich eine Organisation in einem – thematischen bzw. produktbezogenen – Umfeld, in dem Furchtappelle beliebt sind, sollte sie auf einen solchen im Zweifelsfall verzichten.

Die Bedeutung, die das Persönlichkeitsmerkmal Angst für die Wirkung eines Furchtappells besitzt, legt zudem nahe, der Planung einer Kommunikationskampagne eine Segmentierung zugrunde zu legen, die – zumindest auch – den Grad der Ängstlichkeit der Zielgruppe berücksichtigt. Je Zielsegment ist eine optimale Furchtintensität festzulegen und diese bei der inhaltlichen und visuellen Gestaltung der Kommunikationsmittel sowie der Auswahl der Kommunikationsmedien zu berücksichtigen. Da Massenmedien hierbei naturgemäß schnell an ihre Grenzen stoßen, kommt dem klassischen Direktmarketing sowie der mittels Big Data Analytics gesteuerten Onlinekommunikation eine herausgehobene Stellung zu. Dass der skizzierte Erfolgsfaktor hohe Anforderungen an die Planung und Steuerung kommunikationspolitischer Aktivitäten stellt, steht außer Frage; dies sollte jedoch nicht dazu führen, ihn unberücksichtigt zu lassen.

Der Autor dankt Frau Diane Klemm für die Mitarbeit an einer früheren Version des Artikels.