Digitale Biomarker: wichtig für patientenzentriertes Studiendesign

Wer Patienten ins Zentrum einer Therapie oder einer Studie stellen will, muss über deren Lebensrealität Bescheid wissen. Ein solcher patientenzentrierter Ansatz steht und fällt mit einer soliden Basis an Real-World-Daten. Mikki Nasch vom US-Gesundheitsdaten-Unternehmen Evidation Health, die im Rahmen einer Sanofi-Journalistenakademie am 25. 9. 2019 in Wien gesprochen hat, formuliert dies so: „Digitale Biomarker liefern Kontext darüber, wer wir sind. Sie geben Antworten auf die Frage: Wie fühlt es sich an, so zu sein, wie du bist?“

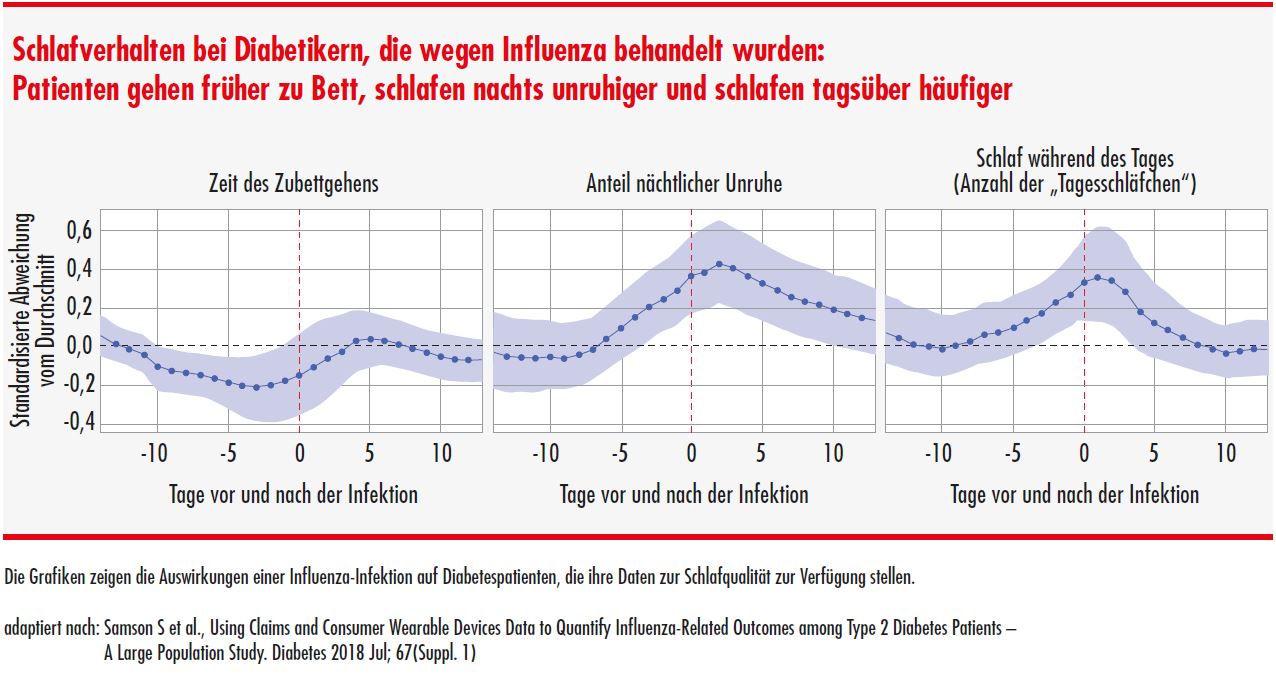

Bewegungsprofile, Anzahl der Schritte, Herzfrequenz, Blutzucker, Wetterdaten usw. fügen sich zu einem Bild zusammen, das Auskunft über Bewegung, Schlafverhalten und Krankheitsverlauf gibt – die richtigen statistischen Modelle vorausgesetzt. Die Sammlung der Daten erfolgt dabei „geräteagnostisch“, wie Nasch es ausdrückt. Schrittzähler-Apps in Smartphones, Fitnesstracker am Handgelenk und kontinuierliche Blutzuckermessgeräte liefern diese Daten. Es sind dies Devices, die von den Patienten freiwillig und regelmäßig genutzt werden. Ein dezidiertes Messgerät, das noch dazu mit dem Stigma verbunden ist, vom Arzt überwacht zu werden, ist nicht nötig.

Vertrauen und Datenschutz

Damit Probanden Daten über ihren Tagesablauf und ihren Krankheitsverlauf mit den Forschern von Evidation Health teilen, ist es wichtig, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und zu pflegen. Das sei so wie in jeder anderen Beziehung auch, sagt Nasch: „Wir sagen unseren Probanden genau, was wir machen, warum wir es machen und wie wir davon profitieren. Und wir missbrauchen das Vertrauen nie.“ Damit Vertrauen aufgebaut werden kann, müsse das Gespräch mit den Probanden auf Augenhöhe erfolgen. Oft hätten Patienten schlechte Erfahrungen mit einer „patriarchalen Medizin“ gemacht, berichtet Nasch: „Ärzte sammeln die Daten und treffen auf dieser Basis unilateral Entscheidungen, die Patienten oft gar nicht verstehen. Eine Patientenbeteiligung gibt es nicht.“

Aus diesem Grund gibt es in klinischen Studien oft große Wissenslücken über die Lebensrealitäten der Probanden. „Woher sollen wir wissen, welche Intervention die Lebensqualität verbessert, wenn wir nichts über das Leben dieser Patienten wissen“, stellt Nasch in den Raum. Hier soll ihr Big-Data-Forschungsansatz Abhilfe schaffen (siehe dazu auch die Abbildung). „Beim patientenzentrierten Studiendesign fragen wir die Patienten, wie sie selbst ihre Krankheit sehen. Die Kernfrage ist: Wie leben Sie mit dieser Krankheit?“, erläutert Nasch.

Real-World-Daten sammeln

Während bei klinischen Studien typischerweise erst Endpunkte und statistische Methoden definiert werden, bevor Daten erhoben werden, geht der Ansatz von Evidation Health neue Wege: Werden hier erst einmal ziellos Daten gesammelt und erst im Nachhinein einer Auswertung unterzogen? – „Das ist hundertprozentig, was wir machen“, betont Nasch, „wir müssen das so machen. Zuerst wollen wir erfassen, wie die Lebensrealität der Patienten ist, wir sammeln Daten, suchen nach Zusammenhängen und formulieren dann Hypothesen.“ Bereits bei der Definition von Studienendpunkten müsse der Patient eingebunden werden, ist sie überzeugt. Ärzte, die die Endpunkte alleine definieren, würden dem Patienten die Message mitgeben, mehr über das Leben der Patienten zu wissen als diese selbst. Das stimme aber nicht. Erst aufgrund einer soliden Datenbasis über die Auswirkung der Krankheit auf die Lebensrealität der Patienten könne man die richtigen Endpunkte definieren. „Wir brauchen Daten über das echte Leben“, kritisiert Nasch den State-of-the-Art beim Studiendesign.

Studien sollten sich mehr an der Lebensrealität der Patienten orientieren

Digitale Biomarker können also schon heute dabei helfen, Real-World-Daten zu sammeln und Studien zu designen, die näher an der Lebensrealität der Patienten sind. Weitere Anwendungsbeispiele sieht Nasch in der individualisierten Präzisionsmedizin: Digitale Biomarker geben Auskunft darüber, wie Individuen auf eine Intervention reagieren. „Das ist es, was wir in der modernen Medizin besser machen müssen“, ist sie überzeugt. „Und das ist auch gut für die Industrie, denn so kann sie beweisen, dass ihre Produkte das Leben der Menschen verbessern.“