Bipolar: Therapiepaket notwendig

Rund 42 % der Menschen mit bipolaren Erkrankungen leiden unter stark ausgeprägten Symptomen, die sie bei ihrer Arbeit belasten oder diese sogar unmöglich machen. Untersuchungen haben gezeigt, dass sich Bipolar-I-Betroffene rund ein Drittel der Zeit in einer depressiven Phase befinden, Bipolar-II-Betroffene sogar die Hälfte. Im Vergleich dazu sind die manischen Episoden mit 2 % bis 6 % der Zeit relativ kurz. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass in den meisten Fällen depressive Symptome der Grund für die Konsultation eines Arztes sind.

Bipolar erkennen und phasengerecht therapieren

Laut einer Befragung von Betroffenen in Amerika dauert es im Durchschnitt 5 Jahre, bis die Diagnose richtig gestellt wird – eindeutig zu lang. Die abgrenzende Diagnose ist aufgrund der wechselnden Phasen schwierig, doch von großer Bedeutung, da die bipolare Erkrankung eine andere Therapie erfordert als die unipolare Depression.

Grundsätzlich wird der Behandlungsverlauf einer bipolaren Erkrankung eingeteilt in Akutphase – Erhaltungsphase – Phasenprophylaxe. Als Behandlungsziel stehen die günstige Beeinflussung der Prognose, der Erhalt der Arbeitsfähigkeit und die Minimierung des Suizidrisikos im Vordergrund. Jede medikamentöse Intervention ist gezielt auf die jeweilige Phase, in der sich der Patient aktuell befindet, abzustimmen!

Akuttherapie: Leiden mindern

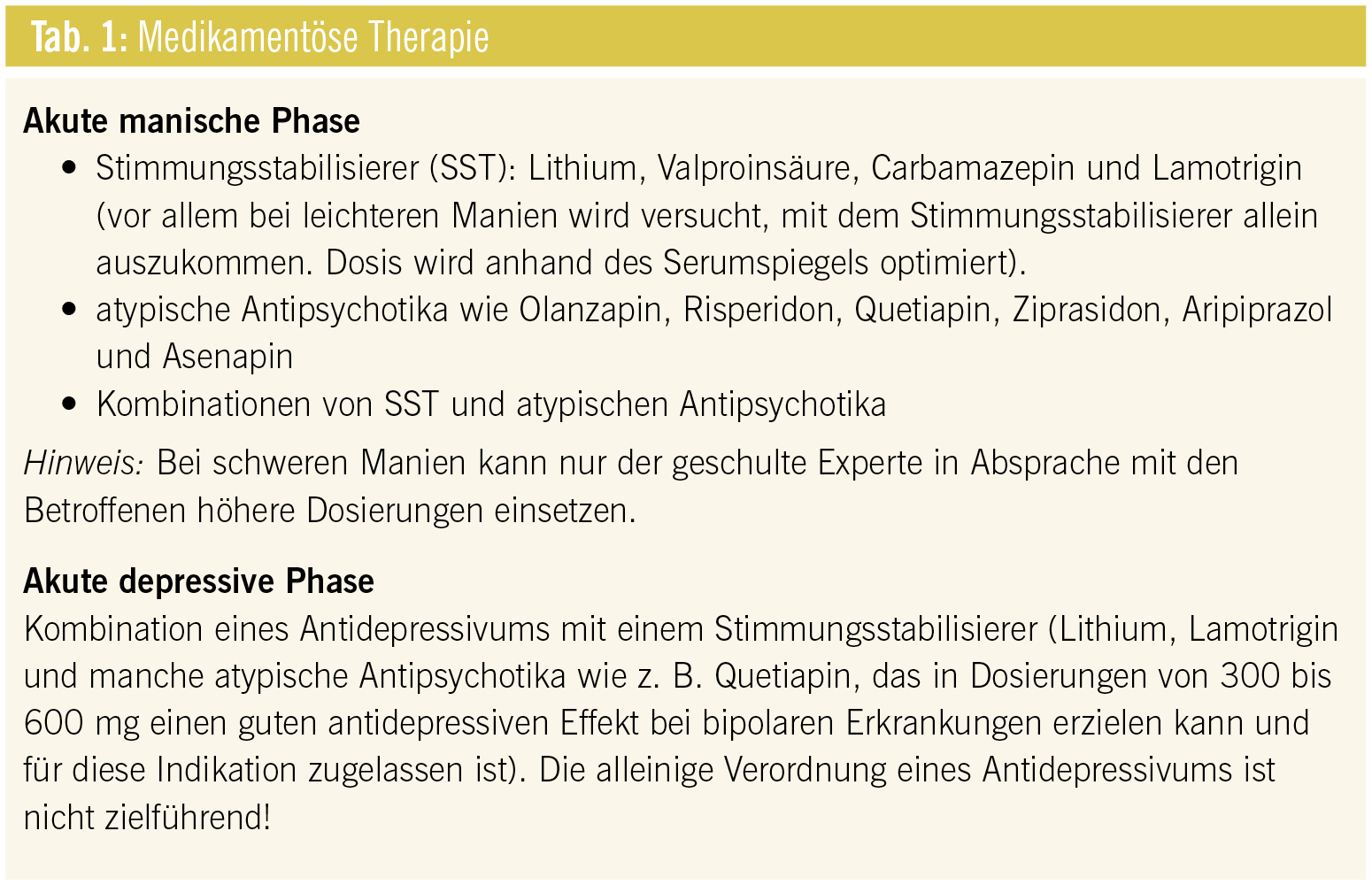

Die Akutphase erstreckt sich zumeist über 2 Monate. Ziel ist es, die aktuellen Symptome nach Möglichkeit vollständig zum Abklingen zu bringen, denn Restsymptome können das Auftreten einer neuen Episode beschleunigen. Von großer Bedeutung ist auch die Wiederherstellung des Tag-Nacht-Rhythmus! Als Medikation kommen Stimmungsstabilisierer sowie atypische Antipsychotika zum Einsatz (Tab. 1).

In der akuten depressiven Phase muss unbedingt eine Kombination aus Antidepressivum und Stimmungsstabilisierer eingesetzt werden. Denn bei der alleinigen Verordnung eines Antidepressivums besteht das Risiko, dass die negativen Effekte des Antidepressivums auf den Krankheitsverlauf – Beschleunigung der Erkrankung oder Kippen in eine hypomanische oder manische Phase – auftreten. Zudem gibt es keine einzige Untersuchung, die belegt, dass Antidepressiva bei der bipolaren Erkrankung rückfallverhütend wirken. Als Stimmungsstabilisierer kommen in der akuten depressiven Phase Lithium, Lamotrigin und manche atypische Antipsychotika zum Einsatz. Stehen manische Symptome im Fokus, sollten jene Stimmungsstabilisierer eingesetzt werden, die hauptsächlich manische Episoden verhindern (Lithium, Valproinsäure, Carbamazepin oder atypische Antipsychotika).

Benzodiazepine, Hypnotika (sowohl bei manischer als auch bei depressiver Episode) und Tranquilizer (bei Depression) spielen eine eher untergeordnete Rolle, können aber kurzfristig zur Beseitigung von massiver Antriebssteigerung, Angstzuständen sowie schweren Schlafstörungen eingesetzt werden.

Erhaltungstherapie: Stabilisierung der Remission

Die an die Akutphase anschließende Erhaltungsphase dauert 3 bis 6 Monate. Ziel ist es, die erreichte Remission zu stabilisieren. Um dies zu erreichen, wird die Medikation (Stimmungsstabilisierer, atypische Antipsychotika) der Akuttherapie fortgeführt. Wichtig: Nachdem die Akutphase abgeklungen ist, sollte nicht zu früh eine Reduktion der Medikation erfolgen, sondern die Symptomstabilisierung zunächst über mehrere Tage andauern. Eventuell in der Akutphase zusätzlich verordnete Benzodiazepine, Hypnotika und Tranquilizer sollten nun ausgeschlichen bzw. nur im Notfall sparsam und unter strenger Überwachung verordnet werden.

Phasenprophylaxe: Rückfällen vorbeugen

Auch wenn sich Betroffene nach erfolgreicher Akut- und Erhaltungstherapie deutlich besser und im Idealfall beschwerdefrei fühlen, muss die Medikation weiter eingenommen werden, um den Erfolg zu erhalten und Rückfällen vorzubeugen. Dies kann unter Umständen das ganze restliche Leben des Patienten betreffen. Dabei kommen jene Substanzen weiterhin zum Einsatz, die bereits während der Erhaltungsphase eine erfolgreiche Stabilisierung erzielen konnten.

Viele Betroffene fühlen sich abgeschreckt, wenn sie hören, lebenslang Tabletten einnehmen zu müssen. Weisen Sie Ihre Patienten darauf hin, was für ein Glück sie haben, dass die Medikation bei ihnen wirkt und sie ihr Leben durch die erfolgreiche Behandlung wieder selbst in die Hand nehmen können!

Einige atypische Antipsychotika, die in der Akuttherapie zum Einsatz kommen, spielen auch in der Langzeitbehandlung eine Rolle, allen voran Quetiapin. Auch Olanzapin in Kombination mit dem Antidepressivum Fluoxetin weist einen sehr guten schützenden Effekt auf. Die „Klassiker“ in der Langzeitbehandlung sind Lithium sowie Antiepileptika wie Valproinsäure und Carbamazepin. Letzteres ist bei Schwangeren mit Vorsicht einzusetzen, daher ist es in den letzten Jahren in den Hintergrund gerückt. Auch das Antiepileptikum Lamotrigin bietet eine gute Schutzwirkung gegen Rückfälle, besonders wenn depressive Episoden im Vordergrund stehen oder ein Bipolar-II-Verlauf vorliegt.

Medikamente nicht immer erfolgreich

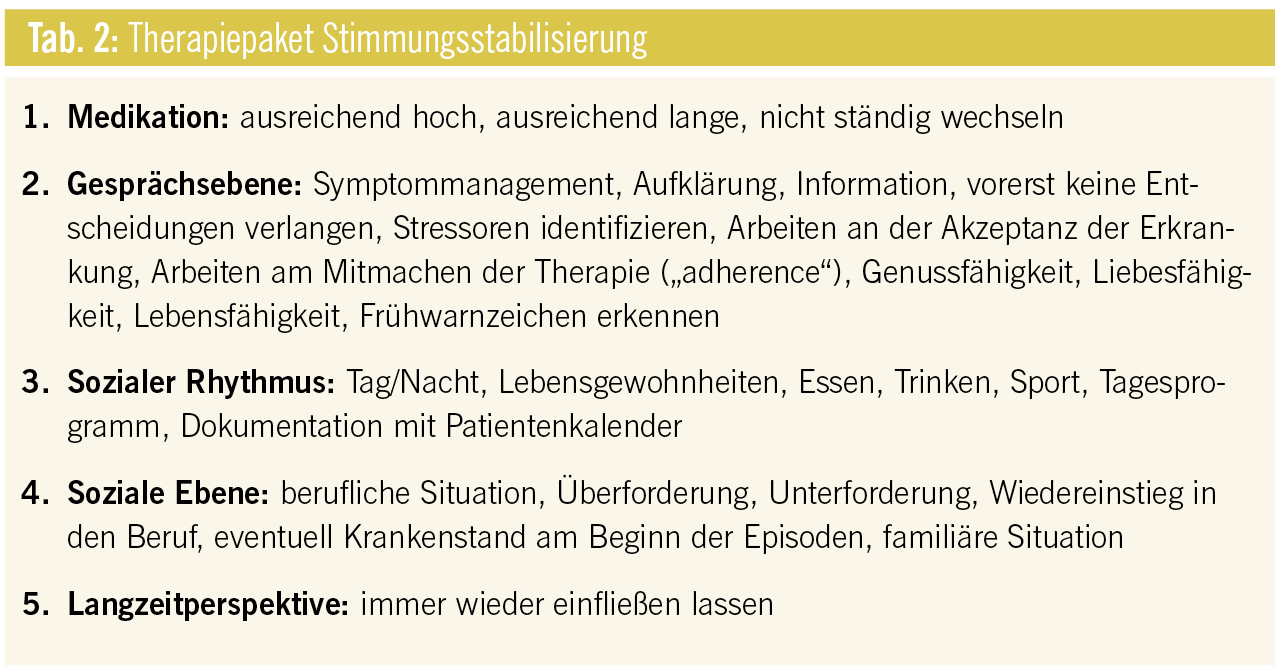

Nicht vergessen darf man, dass lediglich ca. 40 % der Patienten auf ein rückfallverhütendes Medikament (egal welches zum Einsatz kommt) gut ansprechen, in dem Sinne, dass gar keine Episoden mehr auftreten. Daher brauchen wir neue Kombinationen, neue Behandlungsformen und auch Psychoedukation. Es gilt, mit dem Patienten zu erarbeiten, welches für ihn das beste Medikament oder die beste Kombination ist. Bei der Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Bipolare Erkrankungen (ÖGBE) „Wege zur Stabilisierung“ wurde Anfang Oktober 2012 in Wien über Möglichkeiten von Therapie, Selbstmanagement und Psychoedukation diskutiert; von zahlreichen Teilnehmern – Bipolar-Betroffenen und Angehörigen – kam die Klage, dass viel zu wenig Information weitergegeben wird. Diese Informationslücke gilt es dringend zu schließen!

Zusätzliche Behandlungsoptionen

Dazu können Psychotherapie und speziell die Psychoedukation einen wichtigen Beitrag leisten. Für den Arzt/Therapeuten ist es wichtig, aufzuspüren, welche Erfahrungen der Patient in seinem bisherigen Leben mit Stimmungsschwankungen gemacht hat, welche Sichtweise er dazu hat und wie er damit umgegangen ist bzw. umgeht. Die Betroffenen sollen vom Arzt/Therapeut Informationen erhalten, mit deren Hilfe sie sich ein eigenständiges Bild darüber machen können, was von dem bisher Erlebten Teil der Erkrankung war und was zum alltäglichen Leben gehört. Denn erst die ausreichende und fachliche Information bietet den Betroffenen die Möglichkeit, selbst konstruktiv die geeigneten Schritte im Umgang mit der Erkrankung mitzugestalten, statt der Krankheit hilflos ausgeliefert zu sein. Ziel ist ein zufriedenes Lebensgefühl ohne allzu große Beeinträchtigung durch Krankheitsepisoden!

Psychoedukation dient der Stabilisierung

Untersuchungen aus den letzten Jahren in Amerika, Deutschland, England und Spanien haben gezeigt, dass zur Stabilisierung von Stimmungsschwankungen mit einer Kombination von Medikamenten und Psychoedukation die besten Ergebnisse erzielt werden konnten. Bei Psychoedukationsprogrammen erfahren Betroffene in 8 bis 21 Sitzungen – zumeist in Gruppen – alles rund um bipolare Erkrankungen. In die Sitzungen fließen auch wichtige Erfahrungen von Betroffenen mit ein. Individuelle Frühwarnzeichen, die auf eine beginnende Manie oder Depression hindeuten, werden ermittelt, damit rechtzeitig gegengesteuert werden kann. So können sogar Krankenhausaufenthalte vermieden werden!

Psychoedukative Angebote reichen von reiner Informationsvermittlung bis hin zu psychotherapeutisch orientierten Maßnahmen. Grundlage ist ein verhaltenstherapeutisches Konzept mit einer klar festgelegten Struktur in Bezug auf den zeitlichen Aufwand und die inhaltliche Gestaltung. Zudem werden auch Elemente aus anderen psychotherapeutischen Techniken eingesetzt. Psychoedukation hat vor allem folgende Ziele: Wissensvermittlung sowie Erlangen eines verantwortungsvollen Umgang mit der Erkrankung, der Medikation, mit sich selbst und der Umwelt.

Auch für Angehörigengruppen ist Psychoedukation sinnvoll. Zentrales Anliegen hierbei ist einerseits die Informationsvermittlung, andererseits auch die Bearbeitung spezieller Probleme von Angehörigen.

Mehrmalige Motivationsimpulse notwendig

Aus akutem Zeitmangel sehen sich Ärzte in fast allen Arbeitssituationen gezwungen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Dazu zählen Diagnostik, pharmakologische Behandlung und das ärztliche Gespräch. Zeit für eine detaillierte störungsspezifische Patientenaufklärung über mehrere Stunden gibt es nicht. Diese Lücke kann die Psychoedukation füllen. So stellt sie als Zusatzangebot auch eine wesentliche Erleichterung der ärztlichen und psychotherapeutischen Tätigkeit dar. Ärzte und Therapeuten sollen sowohl den Betroffenen als auch ihren Angehörigen Psychoedukationsgruppen empfehlen und auch – wiederholt – zum tatsächlichen Besuch motivieren.

Mangel an Psychoedukationsangeboten

Leider stehen in Österreich nicht genügend Psychoedukationsangebote zur Verfügung, wie auch bei der diesjährigen Tagung der ÖGBE deutlich wurde. Es wäre wünschenswert, wenn hierfür mehr finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt würden, so der Tenor der Anwesenden. Dabei, betonten die Teilnehmer der ÖGBE-Tagung, seien Information und Aufklärung so wichtig, um zu lernen, mit der Erkrankung umzugehen.

Auch die Angehörigen von Betroffenen wünschen sich mehr Unterstützungsangebote. Gerade die Kinder von Bipolar-Erkrankten leiden oftmals unter Ängsten (Wie soll es weitergehen? Werde ich ebenfalls erkranken? etc.). In Kanada gibt es hier spezielle Programme, wo mit den Kindern von psychisch Erkrankten gearbeitet wird – solche Initiativen wären auch in Österreich sinnvoll.

Selbsthilfegruppen: Plattform für Austausch

Auch Selbsthilfegruppen sind für viele Betroffenen hilfreich, denn hier ist Platz für Themen, die beim Arzt oder Therapeuten oder innerhalb der Familie niemals angeschnitten werden könnten. Durch Einbindung in eine Selbsthilfegruppe werden Patienten oftmals frühzeitig einer Behandlung zugeführt. Doch auch hier ist in Österreich die Nachfrage deutlich größer als das Angebot, so gibt es sogar Wartelisten für Selbsthilfegruppen.

Betroffene sind selbst Experten

Wie auch Prim. Dr. Georg Psota, Chefarzt der Psychosozialen Dienste in Wien und Vorsitzender von pro mente Wien bei der ÖGBE-Tagung betonte, könne viel Leid durch ein entsprechendes Therapiepaket – das Medikamente, Psychoedukation und Psychotherapie beinhalten sollte – erspart werden. Auch den behandelnden Ärzten und Therapeuten wurde ein Rat mit auf den Weg gegeben: Hören Sie Ihren Patienten gut zu, diese bringen oft viele Jahre Erfahrungen mit der Erkrankung mit und sind daher selbst Experten.

Tipps für Betroffene und Angehörige

Bei der Tagung der ÖGBE wurden in Workshops u. a. auch Tipps für den Umgang mit der Erkrankung erarbeitet, darunter z. B.:

Für Betroffene:

- Das Einhalten eines gleichmäßigen Tag-Nacht-Rhythmus ist für Bipolar-Erkrankte von großer Bedeutung und hat rückfallverhütende Wirkung! Bei Langstreckenflügen sollte bereits einige Tage vor dem Abflug eine Umstellung auf die andere Zeitzone erfolgen, um Jetlag zu vermeiden!

- Führen Sie einen Verlaufskalender! Darin werden jeden Tag Eintragungen bezüglich Stimmung, Schlaf etc. vorgenommen. So wird ein „Frühwarnsystem“ aufgebaut, durch das der Beginn einer Manie oder Depression rechtzeitiger wahrgenommen werden kann.

Für Angehörige:

- Schaffen Sie sich – neben aller Unterstützung für den Betroffenen – „krankheitsfreie Zonen“, also Freiräume für Hobbys, Freunde etc., die nicht mit dem Thema bipolare Erkrankung belastet werden.

Weitere nichtmedikamentöse Maßnahmen

- Elektrokrampftherapie (EKT): sehr wirksame Methode in der Akutbehandlung von schwerer Manie, schwerer oder wahnhafter Depression und schizoaffektiver Erkrankung. Während einer Kurznarkose wird durch einen Impulsstrom ein generalisierter Krampfanfall ausgelöst und das Transmittersystem positiv beeinflusst.

- Lichttherapie: wird im Besonderen bei depressiven Episoden angewandt, vor allem, wenn diese mit einem „saisonalen Pessimum“ („Winterdepression“) verbunden sind. Man sitzt täglich ca. eine Stunde vor einer speziellen Lichtlampe mit „weißem Licht (10.000 Lux).

- Schlafentzug: kann in der Langzeitbehandlung eingesetzt werden, bei Patienten, die hauptsächlich unter langen depressiven Episoden leiden. Unter Aufsicht bleibt man die ganze Nacht wach, am nächsten Tag erfolgt der „partielle“ Schlafentzug, d. h., man schläft von 17 bis 24 Uhr. Ziel ist es, denn bei der Depression gestörten Tag-Nacht-Rhythmus wiederherzustellen. Mehr als 60 % der Patienten sprechen gut auf diese Behandlungsform an, allerdings hält der Effekt nur wenige Tage an. Bei häufiger Wiederholung des Schlafentzugs besteht jedoch ein Switch-Risiko in die Hypomanie.

- Vagusnervstimulation: stammt aus der Epilepsiebehandlung, wird auch bei Patienten mit therapieresistenter Depression eingesetzt. Ausgehend davon, dass der Hirnnerv eine Verbindung zu Hirnarealen hat, die an der Depressionsentstehung beteiligt sind, wird der Vagusnerv über implantierte Elektroden stimuliert. Dies wirkt sich positiv auf die Aktivität der Nervenzellen aus. Einige depressive Patienten sprechen gut auf diese Methode an.

- Transkranielle Magnetstimulation (TMS): ebenfalls für Patienten, die an therapieresistenter Depression leiden. Ausgehend von der Annahme, dass bei der Depression bestimmte Hirnareale minder durchblutet werden, aktiviert man diese in mehreren Sitzungen mit einer externen Magnetspule. Manchmal tritt danach eine Besserung der Beschwerden auf.