ÖGPP 2012: Interdisziplinäre Aspekte bei Diabetes mellitus aus psychiatrischer Perspektive

Diabetes bei psychischen Erkrankungen

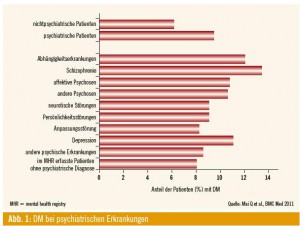

In einer Untersuchung zur Punktprävalenz zum Vorliegen eines DM bei psychiatrischen Erkrankungen im Jahr 2011 (Abb. 1) zeigte sich, dass die Prävalenz bei psychisch Gesunden 6 % betrug, bei psychisch Kranken (alle Diagnosen) ca. 9,5 %, wobei erhebliche Unterschiede bei den einzelnen psychiatrischen Krankheitsbildern festgestellt wurden. So waren Schizophrene mit einer Prävalenz von 13,5 % am meisten betroffen, gefolgt von Patienten mit Abhängigkeitserkrankungen (12 %) und solchen mit Depressionen (11 %). Sogar Patienten mit Belastungsreaktionen lagen mit einem Wert von über 8 % deutlich über dem Wert von psychisch Gesunden.

Dies ist ein Teilaspekt des Faktums, dass Patienten mit schweren psychischen Krankheiten eine hohe Prävalenz von Stoffwechsel- und kardiovaskulären Erkrankungen haben, und dass deren signifikant kürzere Lebenserwartung zu einem erheblichen Teil auf diese ernsten und folgenschweren somatischen Komorbiditäten zurückzuführen ist. Wir wissen heute, dass zumindest 30 % aller Patienten mit psychischen Erkrankungen an Stoffwechselstörungen leiden. Aus rezenten Untersuchungen gibt es zudem deutliche Hinweise darauf, dass das Erkrankungsalter für Diabetes ein signifikant jüngeres ist7.

Es sind also auch Besonderheiten bezüglich des Verlaufs einer diabetischen Erkrankung bei gleichzeitig bestehender psychischer Krankheit zu berücksichtigen, zumal wir aus mehreren internationalen Untersuchungen wissen, dass psychisch Kranke in Bezug auf ihre medizinische Versorgung gegenüber psychisch Gesunden generell benachteiligt sind. So hat z. B. die CATIE-Studie8, 9 in den USA ergeben, dass 13 % der untersuchten schizophrenen Patienten einen DM aufwiesen (gegenüber 3 % in der Kontrollgruppe ohne psychische Erkrankung), von denen 38 % keine Behandlung des DM erhielten. Andere kardiovaskuläre Risikofaktoren wurden übrigens noch weniger beachtet: Eine Hypertonie wurde bei 62 %, eine Dyslipidämie bei 88 % der untersuchten schizophrenen Patienten nicht behandelt.

DM in Kombination mit ausgewählten psychiatrischen Krankheitsbildern

Schizophrene, schizoaffektive und bipolare Erkrankungen: Die betroffenen Patienten haben – mit Unterschieden intraindividueller Art und zwischen den Krankheitsbildern – ein hohes relatives Risiko für die Entwicklung eines DM (bei schizophrenen Patienten 4–5-mal so hoch wie bei psychisch Gesunden)2 wie auch anderer kardiovaskulärer Risikofaktoren wie Adipositas, Rauchen, Hypertonie, Dyslipidämie und metabolisches Syndrom (Tab. 1). Eine kausale Rolle spielen dabei vermutlich u. a. immunologische Besonderheiten wie eine verminderte Zytokinexpression und dysregulative Prozesse der HHN-Achse (Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse), aber auch in hohem Maße spezifische Faktoren der psychischen Erkrankung (wie fehlende oder mangelnde Krankheits- und Behandlungseinsicht), ebenso Lebensstilfragen (z. B. Bewegungsmangel, Suchtverhalten, gestörtes Essverhalten) und Aspekte der sozialen Situation (wie schlechter sozialer Status, Armut, Wohnungslosigkeit etc.). Auch die psychopharmakologische Behandlung kann zu diesem Risiko beitragen.

Depressive Erkrankungen: Für beide Krankheitsbilder – Diabetes mellitus und Depression – besteht eine bidirektional erhöhte Prävalenz. Die Punktprävalenz von Diabeteserkrankungen bei psychisch Erkrankten ist fast doppelt so hoch wie bei psychisch Gesunden3 (Abb. 1). Ähnlich verhält es sich mit der Lebenszeitprävalenz von Depressionen: Diese beträgt für die Normalbevölkerung 16,2 %, für Patienten mit DM 28,5 %.

Bezüglich der Ursachen werden z. T. gemeinsame pathophysiologische Mechanismen angenommen: so kann emotionaler Stress das Risiko der Entwicklung eines Typ-2-Diabetes durch zwei verschiedene Wege erhöhen10: Einerseits ist Stress assoziiert mit Verhaltensweisen wie ungesundem Lebensstil, inadäquatem Essverhalten in Bezug auf Quantität und Qualität, Bewegungsmangel, Rauchen und Alkoholmissbrauch – alles gut bekannte Risikofaktoren für die Entstehung eines Diabetes mellitus. Andererseits sind chronische Stressreaktionen und Depressionen auf der physiologischen Ebene oft durch Aktivierung der HHN-Achse und des sympathischen Nervensystems charakterisiert. Zusätzlich kann chronischer Stress zu veränderter Aktivität des Immunsystems führen, wie eine Erhöhung der proinflammatorischen Zytokine und Glukokortikoide, was wiederum Auswirkungen auf das neuroendokrine und das Neurotransmittersystem hat.

Innerhalb des Versorgungsbereiches der somatischen Medizin werden allerdings nur ein Drittel bis die Hälfte der Depressionen bei DM erkannt4–6. Auch eine bei ca. 10 % vorliegende subsyndromale Depression ist klinisch relevant, da sie einen Risikofaktor für die Entwicklung einer schweren Depression darstellt. Häufig äußert sich die depressive Symptomatik in spezifischen emotionalen Problemen11, z. B. Schuld- oder Angstgefühle bei Blutzuckerentgleisung, Sorgen bezüglich des Essens, Angst vor Hypos oder Grübeln bezüglich Komplikationen.

Für ein Depressions-Screening bei Diabetikern eignen sich daher spezielle Instrumente, wie z. B. der Fragebogen „Problem Areas in Diabetes Survey“ (PAID), mit dem sowohl depressive Symptome als auch diabetesspezifische emotionelle Probleme erfasst werden können.

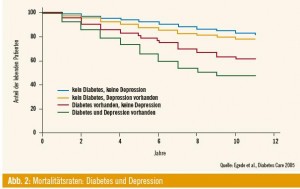

Das gleichzeitige Vorhandensein von Diabetes und Depression hat große Auswirkungen auf den Krankheits- und Behandlungsverlauf. Erschreckend ist die Mortalitätskurve dieser Patienten: Nach 10 Jahren sind ca. 50 % verstorben12 (Abb. 2).

Essstörungen: Generell ist bei vielen Diabetikern mit milden bzw. untypischen Störungen des Essverhaltens zu rechnen. Eine häufige und besonders problematische Kombination einer Essstörung mit Diabetes mellitus tritt vor allem bei jungen Mädchen und Frauen mit einem Typ-1-Diabetes auf. Diese weisen sehr häufig ein krankhaftes Essverhalten auf. Internationale Autoren fanden eine „Binge Eating Disorder“ in 60–80 % der Fälle, ein gestörtes Essverhalten inklusive Insulin-Purging bei 12–40 % der Patientinnen. Unter Insulin-Purging versteht man die bewusste, missbräuchliche Dosisverminderung von Insulin zur Gewichtsabnahme, da die jungen Mädchen oft Angst vor Gewichtszunahme durch das Insulin haben. Diese Methode wird auch als „Brechen über die Niere“ bezeichnet. Durch die hohe Zuckerbelastung der Niere kommt es rasch zu Spätschäden.

Eine Essstörung im engeren Sinn (Bulimie und unspezifische Essstörung) wird auch in einer österreichischen Studie bei immerhin 10 % der jugendlichen Patientinnen beobachtet13. Häufig liegt hier ein dysfunktionales Familiensystem mit mangelnder familiärer Kommunikation und fehlendem Vertrauensverhältnis vor14. In der Folge weisen die Jugendlichen oft eine Selbstregulationsstörung auf15, die sich negativ auf deren Umgang mit der Erkrankung und in der Folge auch auf die Stoffwechsellage auswirkt. Hier sind Behandlungsansätze zur Integration der körperlichen, kognitiven und emotionellen Erfahrungen zur Verbesserung der Selbstregulierung gefragt. Außerdem kommen für Essstörungen typische Interventionen wie Familientherapie, Verhaltenstherapie, Gesprächstherapie und psychodynamische Therapie zur Anwendung.

Borderline-Persönlichkeitsstörung: Der Verlauf einer kombinierten Erkrankung von Diabetes und Borderline-Persönlichkeitsstörung wird durch die Impulskontrollstörung geprägt. Die Patienten fallen durch besonders schlechte Compliance bzw. Adhärenz auf, aber auch durch ihre Schwierigkeiten bei der Beziehungsgestaltung, was sich auch in deren Verhalten im Gesundheitssystem zeigt. Im Umgang mit ihrer Zuckerkrankheit neigen die Patienten zu selbstschädigendem Verhalten, wie z. B. einerseits direkt durch die Überdosierung von Insulin oder indirekt durch Behandlungsverweigerung. Die Folge sind früh auftretende Komplikationen und Spätfolgen des Diabetes.

Psychopharmaka und Diabetes

Wir wissen heute relativ genau, bei welchen Psychopharmaka das Risiko einer Gewichtszunahme besteht1, dazu gehören von den gängigen Substanzen Mirtazapin als Antidepressivum, Lithium, Valproinsäure, Carbamazepin und Gabapentin als Antikonvulsiva bzw. Phasenprophylaktika sowie Clozapin, Olanzapin, Quetiapin, Risperidon und Zotepin als Neuroleptika (Tab. 2).

Allerdings ist eine Gewichtszunahme nicht gleichzusetzen mit dem Risiko, einen Diabetes zu entwickeln. Dieses Risiko ist aus den verfügbaren Daten16–18 bei Neuroleptika für Clozapin und Olanzapin gegeben, widersprüchliche Daten liegen hierzu für Risperidon und Quetiapin vor (Tab. 3).

Bei Antidepressiva liegt ein gewisses Risiko bei Trizyklika und Mirtazapin vor. Im Vergleich zu traditionellen Diabetesrisikofaktoren sind diese Risiken jedoch klein. Insgesamt lässt sich sagen, dass Psychopharmaka für die Behandlung von schwer psychisch Kranken notwendig und effektiv sind und dass daher die Nebenwirkungen relativ zu beurteilen sind. Entscheidend ist die Erstellung eines individuellen Behandlungsplans mit differenzierter Präparateauswahl, Aufklärung der Patienten und Beratung in Bezug auf Ernährung, Lebensstil etc.

Diabetes und Selbstgefährdung

Generell besteht bei allen Diabetikern mit psychischer Komorbididtät eine erhebliche chronische Selbstgefährdung, u. a. durch mangelnde Compliance bzw. Adhärenz. Ebenso ist eine erhöhte Suizidgefährdung anzunehmen, es gibt jedoch keinen Konsens bezüglich der Höhe des Risikos, z. B. stellte eine britische Studie fest, dass Patienten mit Typ-1-DM eine 11-fach erhöhte Rate von Vergiftungen mit Insulin aufweisen19. Eine Untersuchung von Anfragen an eine Vergiftungszentrale ergab, dass ca. 0,16 % aller Anfragen Vergiftungen mit Insulin betrafen, davon 90 % in suizidaler oder parasuizidaler Absicht20. Immerhin beträgt die Letalität 3–10 %, als Dauerschaden kann es zu einer Enzephalopathie kommen. Die häufigsten gelungenen Suizide bei Diabetikern werden durch Sulfonylharnstoffe verübt.

Depressive Diabetiker müssen daher ärztlich besonders sorgfältig geführt werden, insbesondere bei Insulinpflichtigkeit. Dazu gehören nicht nur eine genaue Anamnese mit Erfassung von Risikofaktoren, sondern auch eine psychiatrische Mitbehandlung und Psychotherapie sowie bei Bedarf Unterstützung durch andere Personen, z. B. zur Insulinverabreichung.

Compliance – Adherence – Concordance bei Patienten mit DM

In der Behandlung von Diabetikern wurde bereits vor geraumer Zeit festgestellt, dass das Konzept der „Compliance“ (Befolgung, Fügsamkeit) nicht geeignet ist bzw. nicht funktioniert. 95 % der Zeit ihres Lebens behandeln diese Patienten ihre Krankheit alleine und entwickeln daher ihre ganz persönlichen Strategien des Umgangs. Sie befolgen in der Regel nicht, was der Arzt ihnen in wenigen Minuten für Anweisungen oder Empfehlungen gibt.

Besser geeignet ist daher das Prinzip der „Adherence“ (Beachten, Einhalten) – Patienten sollen für ein sinnvolles Vorgehen und Verhalten gewonnen werden. Im besten Fall gelingt dies durch die Herstellung einer Partnerschaft zwischen Arzt und Patient – der Patient ist Spezialist für seine eigene Gesundheit und sein Leben, der Arzt gibt Ratschläge und versorgt den Patienten mit fachlichen Informationen.

Das in der Sozialpsychiatrie bewährte Modell des Empowerments ist auch in der Behandlung von Diabetikern sehr geeignet, in diesem Zusammenhang wird auch auch der Begriff „Concordance“ (Übereinstimmung) verwendet. Für schwer motivierbare und schwer kranke Patienten, z. t. solche mit psychiatrischer Komorbidität, zeigen interdisziplinäre und nachgehende Betreuungsmodelle (Collaborative Care) die besten Behandlungsergebnisse21–23.

Versorgungsaspekte

Das gleichzeitige Auftreten von Diabetes mellitus und psychischen Erkrankungen ist ein häufiges Ereignis und erfordert ein gemeinsames Vorgehen der involvierten medizinischen Fachdisziplinen wie Allgemeinmedizin, Innere Medizin und Psychiatrie24, 25. Hier besteht dringender Verbesserungsbedarf, sowohl was die Aus- und Fortbildung der ärztlichen Kollegen betrifft als auch bezüglich der praktischen Kooperation zwischen Allgemeinmedizinern, Internisten und Psychiatern.

Für eine patientenorientierte und zukunftsweisende Behandlung müssten gemeinsame Versorgungsmodelle für Screening, Behandlung und Management solcher Patienten eingesetzt werden, in die auch weitere Berufsgruppen eingebunden sein sollten, wie z. B. Diätologen, Psychologen, Psychotherapeuten, Krankenpfleger, Sozialarbeiter etc. Auch aus Kostensicht könnten solche Modelle Vorteile bringen. Als Ziel sollten Diabetiker regelmäßig auf das Auftreten von psychischen Begleiterkrankungen untersucht werden, vice versa sollte bei psychiatrischen Patienten bei Vorliegen bestimmter Risikofaktoren routinemäßig ein Screening auf Diabetes durchgeführt werden.

Resümee

2 De Hert et al., Cardiovascular disease and diabetes in people with severe mental illness position statement from the European Psychiatric Association (EPA), supported by the European Association for the study of Diabetes (EASD) and the European Society of Cardiology (ESC). Eur Psychiatry 2009; 24(6):412–24