Tagung: Belastete, „vergessene“ Kinder, 2012, Wien: Die Rolle der Bindungstheorie im Kontext elterlicher psychischer Erkrankung

Welche Risiken ergeben sich für Kinder psychisch kranker Eltern? Das fragen wir uns oft, wenn wir Patienten behandeln, die für die Betreuung von oft noch sehr kleinen Kindern verantwortlich sind, oder wenn wir Kinder behandeln, die unter psychischen Auffälligkeiten leiden. Welche Schutz- oder Resilienzfaktoren kommen zum Tragen, denn nur ein kleiner Teil dieser Kinder wird psychisch auffällig? Welche Rolle spielt die Bindungstheorie, die schon vor 50 Jahren postulierte, dass der primären Bezugsperson und deren Konstanz in der Fürsorge für das Kind enorme Bedeutung zukommt. Wie kann unser Versorgungssystem präventiv ansetzen? Viele Fragen ergeben sich im Spannungsfeld Genetik versus Umweltfaktoren bei Kindern psychisch kranker Eltern.

Die Bindungstheorie nach Bowlby: Wenn wir zu den Anfängen der Entstehung der Bindungstheorie zurückgehen, sehen wir, dass Bowlby eng mit Verhaltensbiologen wie Konrad Lorenz oder dem Primatenforscher Hinden zusammengearbeitet hatte. Neben der Beobachtung von Kindern, die von ihren Müttern getrennt waren, flossen auch die Beobachtungen des Bindungsverhaltens von Primaten in seine Theorie ein. Er selbst wurde von einem Kindermädchen aufgezogen und war 4 Jahre alt, als sie den Haushalt verließ, sein Vater wurde ermordet, als er 5 Jahre war, und mit 7 Jahren kam er ins Internat. Diese Ereignisse machten ihn sehr mitfühlend für das Leid von Kindern, die Trennungen erleiden müssen.

Bowlby beschrieb die Bindung als ein angeborenes System, das zum Überleben der Art notwendig ist und bei der Trennung von der Bezugsperson aktiviert wird. Damit ging er vom bisherigen psychoanalytisch geprägten Denken einen Schritt weiter. Seine „Bindungstheorie“ besagt Folgendes:

- Es gibt eine angeborene Prädisposition, sich an eine Bezugsperson zu binden.

- Das Kind wird sein Verhalten und Denken so organisieren, dass diese Bindungsbeziehung, die den Schlüssel zu seinem psychologischen und physischen Überleben bildet, aufrecht bleibt

- und wird solche Beziehungen um den hohen Preis eigener Funktionsstörungen aufrechterhalten.

- Die Verzerrungen im Fühlen und Denken, die einer frühen Bindungsstörung entstammen, entstehen meistens als Antworten des Kindes auf die Unfähigkeit der Eltern, seinen Bedürfnissen nach Wohlbefinden, Sicherheit und emotionaler Beruhigung Rechnung zu tragen1.

Risikogene und Resilienz bei Primaten: Wie schon damals, so gibt es heute Inputs durch Primatenforscher, die die Theorie der Bedeutung der Bindung weiterentwickeln. Wir wissen, dass gewisse Polymorphismen von Neurotransmitter-Transportern ein Risiko für psychische Auffälligkeiten mit sich bringen. Dazu gehört der Serotonin-Transporter-Polymorphismus, wobei das s/s-Allel und Teile der s/l-Variante als Risikoallel für aggressives oder ängstliches Verhalten gelten. Nun hat Suomi bei den Makaken (Rhesusaffen) in einem Experiment dieses Risiko mit den Resilienzfaktoren in einer Untersuchung zusammengebracht. Suomi untersuchte Makaken, die unter ungünstigen Bedingungen aufgewachsen waren, d. h. „peer-reared“ waren, also von der Peer-Gruppe und von Geschwistern ohne Mutter aufgezogen wurden und solche, die bei der Mutter aufgewachsen waren.

Bei den Tieren, die das Risikoallel s/s hatten und bei der Mutter aufgewachsen waren, waren keine Verhaltensauffälligkeiten zu beobachten, aber sehr wohl bei denjenigen Tieren, die „peer-reared“ waren. Dies zeigte sich auch für andere Risikogene wie den Polymorphismus des BDNF, MAO-A, CTRF und den Opioid-Rezeptor. Das Risiko für Verhaltensauffälligkeiten war bei den sicher gebundenen Tieren sozusagen abgepuffert. Sicher gebundene Weibchen hatten sicher gebundene Junge, und diese waren wiederum resilient. Nicht untersucht ist bisher das Oxytocin-Rezeptor-Gen. Aktuell beforscht Suomi den intensiven Gesichtskontakt zwischen der Makaken-Mutter und ihrem Jungen in den ersten 3 Wochen. Dies wurde bisher in den letzten 50 Jahren seit dem Beginn der Primatenforschung nicht beschrieben2.

Psychische Erkrankung während der Schwangerschaft: Was bedeuten diese Ergebnisse für unsere Sicht auf Kinder psychisch kranker Eltern? Die elterliche psychische Erkrankung beginnt häufig schon in der Schwangerschaft und ist das erste negative Lebensereignis des Kindes, ist transgenerational und kann Auswirkungen auf die Emotions-/Stressregulation, kognitive Defizite, Verwahrlosung haben3.

Kindestötung als das extremste Risiko einer Abnormisierung der Schwangerschaft oder einer psychiatrischen Erkrankung der Eltern wurde kürzlich in Bezug auf Risikofaktoren untersucht. Es zeigte sich, dass Mütter im Vorfeld häufig psychotische Erkrankungen aufweisen, die Väter Substanzabusus und Persönlichkeitsstörungen, bei den Neugeborenentötungen spielten die mangelnde Wahrnehmung der Schwangerschaft durch die Mutter und durch die soziale Umgebung sowie schwere Bindungsstörungen in der Postpartalzeit ein Rolle4–6.

Die Schwangerschaft ist bei Depression oder Angst der Mütter von erhöhten Auffälligkeiten beim Kind im Verhalten, in der kognitiven Entwicklung und bei der Emotionsregulation begleitet. Die Grundlage dieser Probleme ist das „fetal programming“, wobei die Plazenta für das Kortisol durchlässiger wird und es so zu einer hohen Kortisolexposition des Fötus kommt7.

Weiters ist die Depression in der Schwangerschaft stark mit Kindesmisshandlung korreliert (4-fach erhöht), und das Risiko misshandelter Mütter für Depression in der Schwangerschaft ist 10-fach erhöht. Kinder von Müttern mit beiden Risiken werden öfter missbraucht und haben ein 12-fach erhöhtes Risiko für antisoziales Verhalten8.

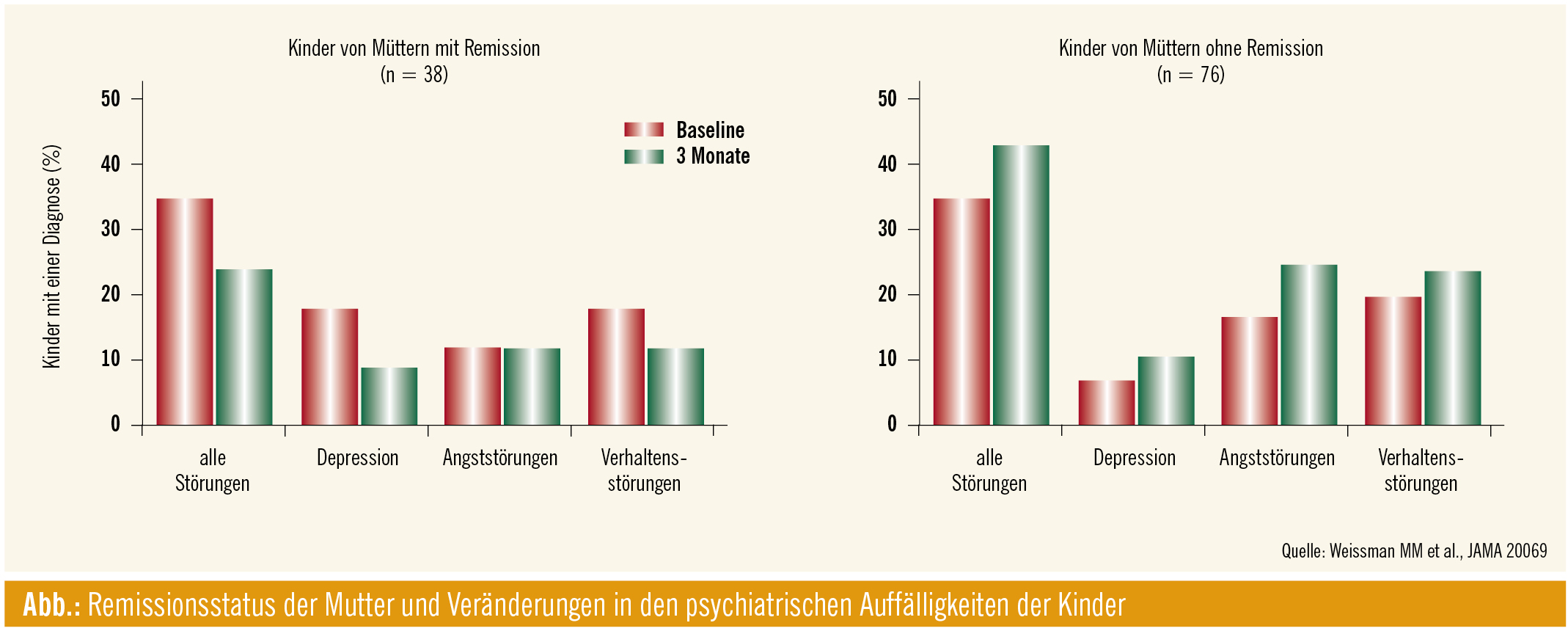

Bedeutung der sicheren Bindung: Dass die erfolgreiche Behandlung der mütterlichen Depression gleichzeitig die psychiatrischen Auffälligkeiten der Kinder verringert, konnte Weissmann im Rahmen der STAR*D-Studie zeigen. Die Kinder der Mütter, die im Rahmen der Antidepressivabehandlung eine Remission hatten, zeigten signifikant verminderte Symptom-Scores von Angst, Depression und antisozialem Verhalten. Die Kinder von Müttern, die keine Remission innerhalb von 3 Monaten hatten, hatten sogar mehr Symptome als zu Beginn der Behandlung9 (Abb.).

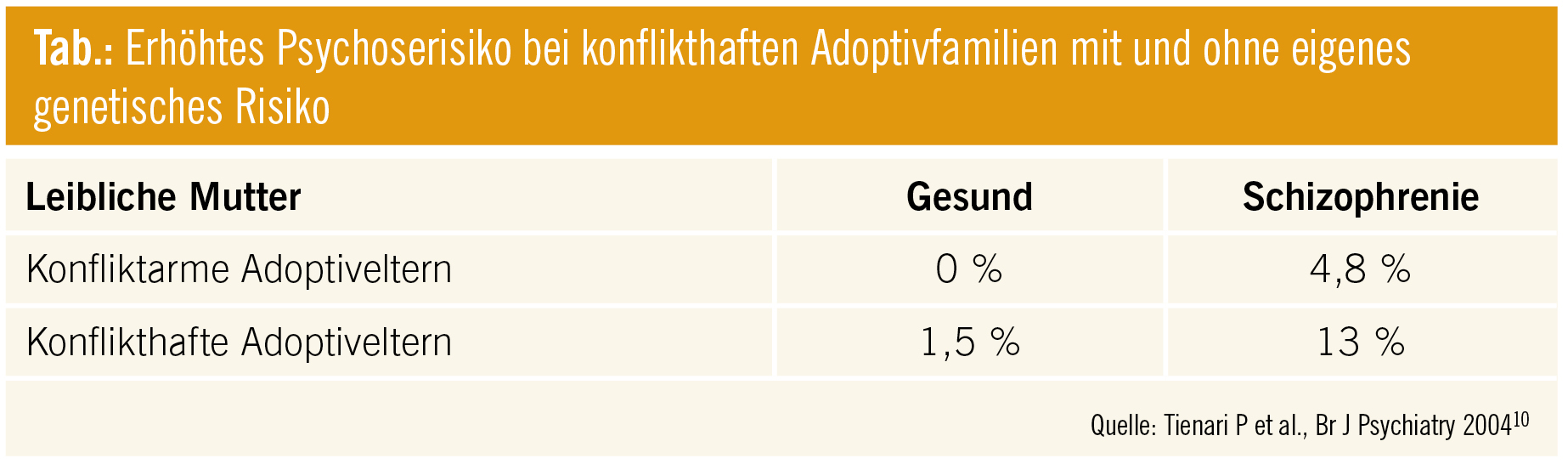

Eine Studie zum Risiko von Adoptivkindern für die Entwicklung einer Psychose konnte zeigen, dass das Risiko bei konflikthaften Adoptivfamilien mit und ohne eigenes genetisches Risiko erhöht war10 (Tab.).

Der Fokus auf die Schwangerschaft soll verdeutlichen, dass Prävention sehr früh ansetzen soll. Aber auch in der nachgeburtlichen Phase ist bei Auftreten einer Erkrankung der Mutter großes Augenmerk darauf zu legen, dass es neben der psychiatrischen Behandlung auch eine Interaktionstherapie für Mutter und Kind gibt. Die intuitiven elterlichen Fähigkeiten können durch die Erkrankung verloren gehen11.

Es konnte hier nur ein kleiner Ausschnitt an Studien gezeigt werden, um zu verdeutlichen, dass die sichere Bindung eine Voraussetzung für die psychische Gesundheit von Kindern ist. Es lässt sich anhand von vielen Studien zeigen, dass sich die Behandlung der elterlichen Pathologie unmittelbar auf die Gesundheit der Kinder auswirkt. Nach Bowlby ist der Mediator die dadurch entstehende Möglichkeit der Eltern, sich um das Wohlbefinden, die Sicherheit und die emotionale Beruhigung ihrer Kinder kümmern zu können. Somit haben Erwachsenenpsychiater eine wichtige Funktion, sich nicht nur für ihre erwachsenen Patienten zuständig zu fühlen, sondern auch für deren Kinder. Es ist wichtig, zu fragen, ob ein Patient oder eine Patientin Kinder hat, welche Rolle er/sie in deren Betreuung hat, ob er/sie dabei Unterstützung hat und welche Probleme sich aus der Elternrolle durch die Krankheit ergeben.

Auch die Frage nach Überforderung und Phantasien in Bezug auf Misshandlung des Kindes oder Tötungsimpulse sollten ebenso selbstverständlich wie die Frage nach Suizidgedanken gestellt werden. Die Möglichkeit der Einbeziehung des Jugendamtes als Unterstützung im Vorfeld sollte mit den Patientinnen und Patienten besprochen werden. Die Jugendwohlfahrt ist ein wichtiger Partner, der jedoch ausreichend Ressourcen benötigen würde, um präventiv und aufsuchend den Kindern zu helfen, indem er die psychisch kranken Eltern unterstützt.

In Österreich gibt es erfreuliche Initiativen im Bereich Förderung der sicheren Bindung, wie z. B. SAFE (Sichere Ausbildung für Eltern)12, ein Elternprogramm, das in der Schwangerschaft beginnt. Für psychisch kranke Eltern müssten spezielle Programme entwickelt werden und vermehrt aufsuchende Angebote zur Verfügung stehen, da der Bindung im Kontext elterlicher psychischer Erkrankung eine besondere Bedeutung zukommt.

Resümee