Für eine bessere Lebensqualität: Psychoonkologische Betreuung von Melanompatienten

Das Zusammenwirken individueller Persönlichkeitsmerkmale, des sozialen Umfelds, der Lebensführung, des Alters und der Alterungsprozesse sowie die Summe der Toxizität der erhaltenen Krebstherapien bestimmen die psychosozialen Folgen einer Krebserkrankung.1 An Krebs erkrankte Menschen leiden häufig unter psychologischem und psychosozialem Disstress, wodurch eine selbständige und selbstbestimmte Lebensführung erschwert wird.2

Die breite Anwendung von Immun- und zielgerichteten Therapien in der Behandlung des fortgeschrittenen Melanoms wirkt sich überwiegend positiv auf das psychische Befinden aus, da längere progressionsfreie Krankheitsintervalle und oftmals auch längere Überlebenszeiten erreicht werden können. Verglichen mit Chemotherapien und dem häufig mit der Entwicklung von Depressionen assoziierten Interferon, sind bei den modernen Therapien weniger starke Nebenwirkungen zu erwarten.3 Die längere Überlebenszeit bedingt jedoch auch eine dauerhafte Konfrontation und Auseinandersetzung mit der Erkrankung. Während sich die allgemeine Lebensqualität über die Jahre wieder jener von Nichterkrankten annähert, außer bei Krankheitsprogress oder während systemischer Therapien3, bleiben psychische Belastungen viel länger bestehen.4

Psychoonkologische Unterstützungsangebote

Die Bereitstellung psychoonkologischer Unterstützungsangebote ist in zertifizierten Hauttumorzentren Voraussetzung und weitgehend zufriedenstellend umgesetzt.5 Bei ungefähr 1.800 Neuerkrankungen im Jahr6 stellt im Kontext psychoonkologischer Versorgung die Erreichbarkeit der vielen in Nachsorge befindlichen Melanompatienten eine spezielle Herausforderung für die Zukunft dar. Hierbei kommt nicht nur den onkologischen Zentren in den Spitälern besondere Bedeutung zu, sondern auch im Speziellen den im niedergelassenen Bereich praktizierenden Dermatologen.7

Viele belastete Melanompatienten bleiben unentdeckt und suchen von sich aus keine Hilfe. Empfehlen die behandelnden Ärzte ihren Patienten, psychoonkologische Angebote wahrzunehmen, erhöht sich zwar die Bereitschaft, diese Unterstützung tatsächlich anzunehmen, dennoch ist die Inanspruchnahme unzureichend.8 Gründe hierfür sind, dass die Betroffenen (1) den eigenen Unterstützungsbedarf nicht erkennen, (2) unzureichend über psychoonkologische Angebote informiert sind, (3) den positiven Einfluss solcher Angebote anzweifeln, (4) sich schämen oder (5) Angst vor Stigmatisierung haben.8 Um belastete Patienten besser identifizieren zu können, empfiehlt sich der Einsatz psychoonkologischer Screeningverfahren.3, 4, 9

Psychische Begleiterscheinungen und Komorbiditäten

Bei etwa einem Drittel langzeitüberlebender Melanompatienten sind überdurchschnittlich ausgeprägte psychosoziale Belastungen vorhanden.4 Die 12-Monats-Prävalenz für psychische Erkrankungen bei Krebspatienten, unabhängig von der Tumorentität, liegt bei 39,4 %, die Lebenszeitprävalenz bei 56,3 %.10 Belastungsspitzen und das häufigste Auftreten von Angst und Depression sind (1) in der Zeit um die Diagnosestellung, (2) nach Therapiebeendigung bzw. bei Rezidiven und (3) fortschreitender Erkrankung zu beobachten.11

Neben Ängsten, insbesondere der Angst vor einem Fortschreiten der Erkrankung4 und Depressionen12, bedingen eine ausgeprägte Fatigue13 und die Qualität der sozialen Unterstützung13, 14 den Schweregrad psychischer Belastungen und schlechter Lebensqualität. Melanompatienten, die in einer Paarbeziehung stehen und sich aktiv um soziale Unterstützung bemühen, können in der Regel besser von ihren Sozialkontakten profitieren. Nicht das Ausmaß an sozialer Unterstützung oder die Anzahl an Kontakten ist ausschlaggebend dafür, ob diese als hilfreich erlebt werden, sondern die Qualität.14

Melanompatienten haben ein starkes Bedürfnis nach Informationen über ihre Erkrankung. Diesbezügliche Belastungen können zeitnah durch eine ärztliche Beratung gelindert werden.4

Angst

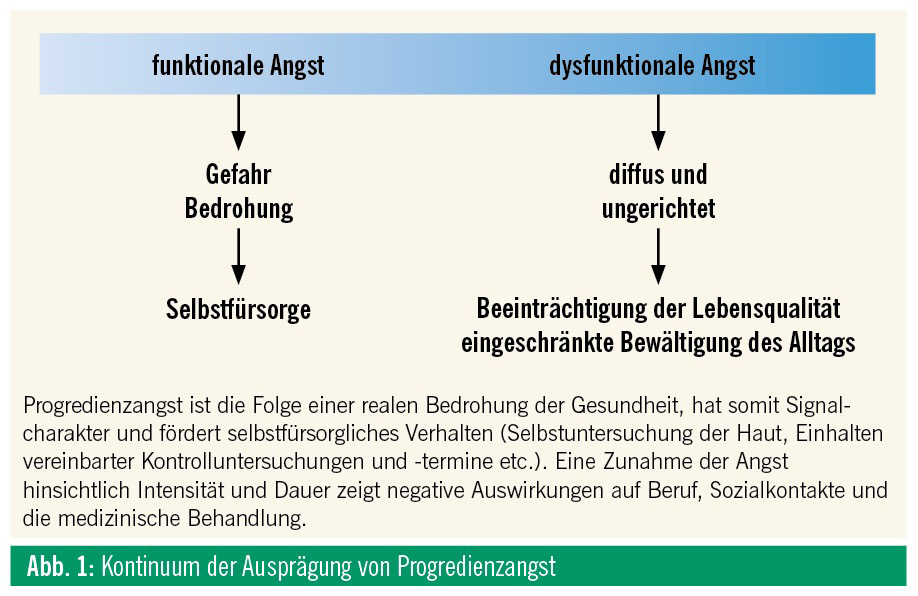

Krankheitsbezogene Ängste, allen voran die Angst vor dem Fortschreiten der Erkrankung – die sogenannte Progredienzangst –, werden von Krebserkrankten bei Befragungen als schwerwiegendste und häufigste psychische Komorbidität angegeben (Abb. 1).10, 15, 16 Patienten in Remission leben in ständiger Sorge um ihre Gesundheit und der Angst vor einem Rezidiv. Die Zeit vor anstehenden Arzt- und Kontrollterminen wird als besonders belastend erlebt.16 Darüber hinaus sorgen sich Krebspatienten um ihre Arbeitsfähigkeit, haben Angst vor Schmerzen oder davor, noch einmal ins Krankenhaus zu müssen.15

In der Behandlung der Progredienzangst gilt es, die zu erwartende von einer überhöhten Angst vor einem Fortschreiten der Krebserkrankung zu unterscheiden. Angst ist eine Alarmreaktion, die uns vor Gefahren und Bedrohungen schützen soll. Je diffuser die Ängste sind, d. h., die erlebte Angst ist von der Wahrnehmung einer realen Bedrohung weitgehend entkoppelt, und je länger das Angsterleben anhält, desto weniger kann Angst für ein selbstfürsorgliches Verhalten genutzt werden. Wenn Angst die Lebensqualität einschränkt und einen normalen Alltag verhindert, ist Behandlungsbedürftigkeit gegeben.15

Über Ängste und Sorgen zu sprechen fällt vielen Krebserkrankten schwer. Es empfiehlt sich daher, aktiv nach Ängsten oder Befürchtungen zu fragen. Formulierungen hierfür können zum Beispiel sein: „Gibt es etwas, das Sie momentan besonders gedanklich beschäftigt?“ oder „Gibt es etwas, das Ihnen momentan große Sorgen bereitet?“16

Ziel der Behandlung von Progredienzangst ist nicht die Angstfreiheit, sondern die Nutzung von Angst als Signal und Handlungsmotivation zur Selbstfürsorge. Der Patient soll Werkzeuge in die Hand bekommen, die ihm im Alltag helfen, mit der Angst umzugehen, sich nicht passiv überfluten zu lassen und die Kontrolle zu behalten.15

Tumorbedingte Fatigue

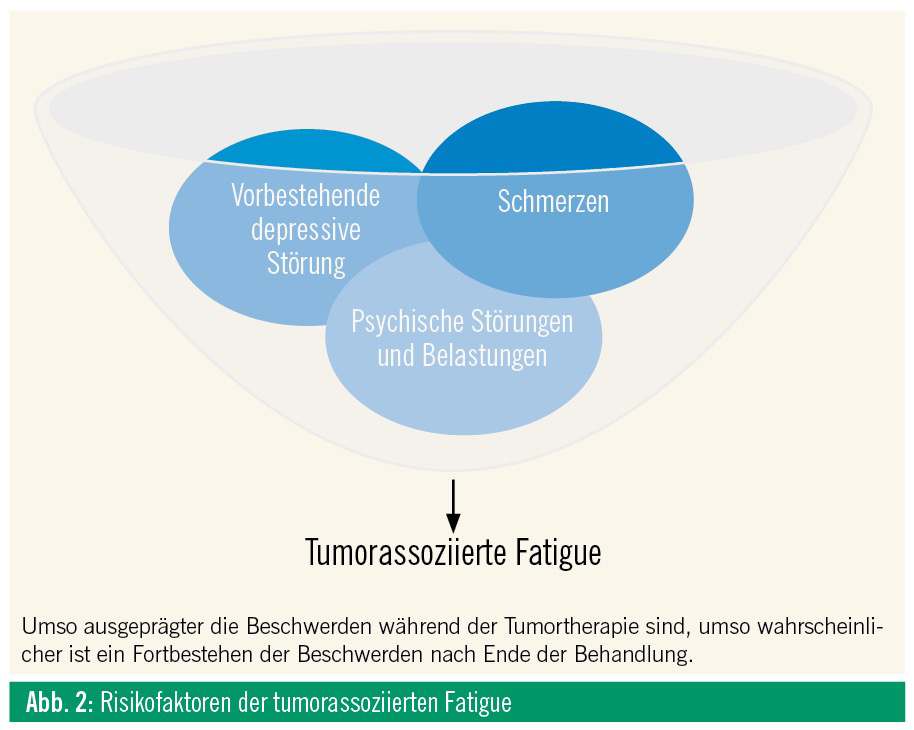

Fatigue bezeichnet einen, unabhängig von vorangegangener extremer körperlicher oder geistiger Anstrengung, chronischen Erschöpfungszustand. Symptome reichen von Gefühlen der Abgeschlagenheit und mangelnder Energie über Antriebs- und Interesselosigkeit bis hin zu Konzentrations- und Gedächtnisstörungen (Abb. 2).17, 18

Jüngere langzeitüberlebende Melanompatienten und ältere Patienten mit zusätzlichen chronischen Erkrankungen leiden besonders unter den Auswirkungen von Fatigue.13

Betroffene sind mit massiven Einschränkungen und Erschwernissen in der Alltagsbewältigung und mit Veränderungen in der Lebensführung konfrontiert.17 Beispielsweise werden berufliche Aufgaben trotz abgeschlossener Therapie und Rehabilitationsmaßnahme als überfordernd erlebt, oder die Betreuung der Kinder zu Hause erscheint nahezu unbewältigbar. Der gewohnte sozioökonomische Status wird als bedroht wahrgenommen, sodass existenzielle Ängste und Depressionen resultieren können. Oftmals setzen sich Patienten aus Angst vor dem Verlust ihrer Arbeitsstelle noch weiter unter Druck und erhöhen die Belastungen durch Selbstvorwürfe. Arbeitsrechtliche Regelungen, die primär der Entlastung von Krebspatienten bei der Wiederaufnahme einer Berufstätigkeit dienen sollen, können in der Praxis eine gegenteilige Wirkung erzeugen, wenn bei den Betroffenen Schuldgefühle und Selbstvorwürfe verstärkt werden, weil Kollegen ihre Aufgaben übernehmen müssen und keine zusätzlichen Arbeitskräfte eingestellt werden.

Dementsprechend belegen Untersuchungen, dass tumorassoziierte Fatigue einen deutlich negativen Einfluss auf die Lebensqualität hat.13, 17, 18 Von allen Symptomen und Beschwerden im Rahmen einer Krebserkrankung wird diese als die am stärksten belastende empfunden.17

Aufbau von Aktivität, moderate Sportausübung nach ärztlicher Rücksprache, pharmakologische Behandlung und die Optimierung von Ernährung und Schlaf können Fatigue bedingte Beschwerden bessern.19 Aus psychoonkologischer Sicht soll neben der Reduktion von Angst und Depression vor allem der Förderung positiver sozialer Unterstützung und dem Aufbau günstiger Bewältigungsstile Augenmerk geschenkt werden.13

Demoralisation und Depression

Im Kontext psychosozialer Belastungen von Krebspatienten hat vor allem im Bereich der Palliativmedizin das Syndrom der Demoralisation einen hohen Stellenwert. Hierbei handelt es sich um existenziellen Disstress, welcher in Form von Betrübtheit, Hoffnungslosigkeit, einem Gefühl eigener Inkompetenz, Insuffizienz und Nutzlosigkeit zum Ausdruck kommen kann.20 Demoralisation steht nicht zwingend in Zusammenhang mit Depressionen oder Angststörungen. Ungefähr ein Drittel aller Krebserkrankten weist ein klinisch relevantes Ausmaß an Demoralisation auf.21–23 Aufgrund der ausgeprägten Gefühle von Inkompetenz und Hilflosigkeit geht Demoralisation in höherem Ausmaß mit Suizidideen und einem Todeswunsch einher als Depression. Sehr oft ist auch das Gefühl vorhanden, anderen eine Last zu sein.21 Ein sicherer Bindungsstil kann vor Demoralisation in fortgeschrittenen Krankheitsstadien schützen.22

Die differenzialdiagnostische Abklärung hat hier einen besonderen Stellenwert, da beide Störungsbilder – Depression und Demoralisation – bei Krebserkrankungen häufig vorkommen, sich in ihren Symptomen zum Teil ähnlich sind, aber unterschiedliche Behandlungsstrategien nach sich ziehen. Während bei der Depression die psychopharmakologische Therapie neben einer klinisch psychologischen Behandlung und/oder einer Psychotherapie unerlässlich ist, können bei Demoralisation supportive psychoonkologische Interventionen ohne psychopharmakologische Unterstützung das Befinden der Person deutlich verbessern und somit ausreichend sein.23, 24

Psychoedukatives Gruppenangebot

Von Oktober 2018 bis Jänner 2019 wurde am Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Wien in Kooperation mit der Medizinischen Universität Wien ein zehn Termine umfassendes psychoedukatives Gruppenangebot für Patienten mit unterschiedlichen Tumorentitäten angeboten. Jeder Termin war einem bestimmten Thema gewidmet, wie beispielsweise Salutogenese, Stress, Umgang mit belastenden Gefühlen, unterstützende Kontakte, Fatigue, Schmerzen oder palliativmedizinische Versorgung. Die Themenblöcke setzten sich aus informativen Vorträgen, ressourcenfördernden Übungen zur Selbstreflexion mit anschließender Diskussion im Plenum, Vermittlung von Tools, Imaginations- und Hausübungen zusammen. Die Resonanz der Teilnehmer war sehr positiv, und viele hätten sich eine Fortführung der Gruppe gewünscht.

Trotz vielfacher Bemühungen, die Gruppe im Haus zu bewerben, war das Zustandekommen aufgrund zögerlich eingegangener Anmeldungen lange Zeit fraglich. Auch in diesem Fall hat sich bestätigt, dass mündliche Empfehlungen durch die betreuenden Ärzte und Pflegefachkräfte maßgeblich zur Entscheidung der Patienten, an der Gruppe teilzunehmen, beigetragen haben.

Fazit

Die mit Melanomerkrankungen einhergehenden Belastungen werden oft nicht erkannt oder als nichtveränderbar betrachtet. Empfehlungen der Ärzte, psychoonkologische Angebote wahrzunehmen, erhöhen die Bereitschaft der Patienten, diese anzunehmen und helfen somit, die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern.