ÖDG-Frühjahrstagung 2012 – Diabetestherapie zwischen Ideal und Wirklichkeit

Die 28. Frühjahrstagung der Österreichischen Diabetes Gesellschaft fand dieses Jahr in Wien, in den altehrwürdigen Hallen der Wiener Universität statt. Aus der Fülle der Themen werden im Folgenden die „State of the Art“-Sitzungen zum diabetischen Fuß, zur Herzinsuffizienz und zu Lebererkrankungen, weiters Gender-Aspekte in der Diabetologie sowie Interaktionen zwischen Diabetes und psychiatrischen Erkrankungsbildern diskutiert.

State of the Art: diabetischer Fuß

Prim. Univ.-Prof. Dr. Rudolf Prager (Krankenhaus Hietzing, Wien) berichtete über Neuigkeiten zum diabetischen Fußsyndrom. 40 bis 60 % aller nichttraumatischen Amputationen der unteren Extremität werden bei diabetischen Patienten durchgeführt. Bei 85 % aller Fußamputationen ist ein Ulkus vorausgehend. Allgemeine Risikofaktoren für die Entwicklung eines diabetischen Fußsyndroms sind lange Diabetesdauer (> 10 Jahre), männliches Geschlecht, schlechte Stoffwechselkontrolle (HbA1c > 8–9 %) und bereits bestehende Folgeerkrankungen des Diabetes mellitus. Als lokale fußbezogene Risikofaktoren sind die periphere Neuropathie, bestehende Druckläsionen, periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK), knöcherne Deformitäten und vorangegangene Amputationen zu nennen.

Beim diabetischen Fußsyndrom unterscheiden wir entsprechend der Ätiopathogenese den neuropathischen Typ, den angiopathischen Typ und den Mischtyp. Für eine sinnvolle Prophylaxe ist die Diagnose von Risikofaktoren essenziell, dies erfolgt einerseits über die Symptomatik (Hyp- und Parästhesien, Schmerz, Restless Legs), andererseits aber auch über aktive Diagnostik (Monofilament, Schmerzprovokation etc.), um symptomarme oder symptomlose risikobehaftete Zustände wie fehlende Nozizeption zu entdecken.

Die akute Behandlung des infizierten Ulkus besteht in der Verabreichung von Antibiotika, Blutzuckerstabilisierung, Gefäßdiagnostik und interventioneller Chirurgie bei Erfordernis, wie dies von Prim. Univ.-Prof. Dr. Thomas Hölzenbein (LKH/Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg), der die chirurgischen Möglichkeiten bei diabetischen Fußsyndrom abhandelte, dargestellt wurde. Der interdisziplinäre Ansatz ist gerade beim diabetischen Fußsyndrom für die Prävention und die Intervention zum richtigen Zeitpunkt besonders wesentlich.

State of the Art: Lebererkrankungen

Univ.-Prof. Dr. Martin Trauner (Medizinische Universität Wien) berichtete über den Zusammenhang zwischen Diabetes und Lebererkrankungen aus hepatologischer Sicht. Die hohen Spiegel an freien Fettsäuren (Lipotoxizität) bei Insulinresistenz und die erhöhte Zytokinfreisetzung im Rahmen der viszeralen Adipositas scheinen kausal an der Leberschädigung beteiligt zu sein. Die nichtalkoholische Fettlebererkrankung (NAFLD) stellt ein breites Krankheitsspektrum dar, wobei in der Diagnostik des Schweregrades (nichtalkoholische Steatohepatitis – NASH) die Bestimmung konventioneller Leberwerte wie GPT wenig hilfreich ist und die Diagnose derzeit noch immer nur mittels Leberbiopsie gestellt werden kann.

Die nichtinvasiven diagnostischen Methoden sind derzeit noch unterentwickelt, so dass hier dringender Bedarf (z. B. MR-Spektroskopie) besteht. Die prognostischen Implikationen der Fettleber betreffen nicht nur die Leber, sondern auch „extrahepatische Manifestationen“ wie das Kolonkarzinom und die kardiovaskulären Komorbiditäten. Bezüglich der Therapieoptionen muss man sich derzeit v. a. auf die Therapie der „Begleiterkrankungen“ konzentrieren, in der Hoffnung hier auch die Lebererkrankung (z. B. durch Statine und Losartan) „mitzubehandeln“. Statine sind wichtiger Bestandteil der kardiovaskulären Risikosenkung, und ihr Einsatz ist auch bei Vorliegen einer NAFLD sicher.

Als Zukunftsperspektive spielen Kernrezeptorliganden eine wichtige Rolle, wobei sich hier ein Paradigmenwechsel von PPAR-alpha (Fibrate) und PPAR-gamma (Glitazone) zu FXR (Gallensäure-Liganden) abzeichnet.

State of the Art: Diabetes und Herz

Prof. Dr. Martin Clodi (Medizinische Universität Wien) berichtet über den Zusammenhang zwischen Diabetes und Herz. Nach 15 Jahren Diabetesdauer besteht bei 50 % der diabetischen Patienten eine systolische Dysfunktion und bei 80 % eine diastolische Dysfunktion des Myokards. Bei diastolischer Dysfunktion liegt die Fünfjahresmortalität bei Patienten mit reduzierter Ejektionsfraktion bei 46 %. Um frühzeitig eine Störung der kardialen Funktion zu identifizieren, stellt sich die Frage nach einfachen Screening-Methoden, die eine günstige Aufwand-Nutzen-Relation (+ Prognosewert) aufweisen. Die Bestimmung von Biomarkern bestätigt sich in der Realität häufig als kostengünstige, nicht aufwändige Methode, der eine große Anzahl von Patienten einfach zugeführt werden kann.

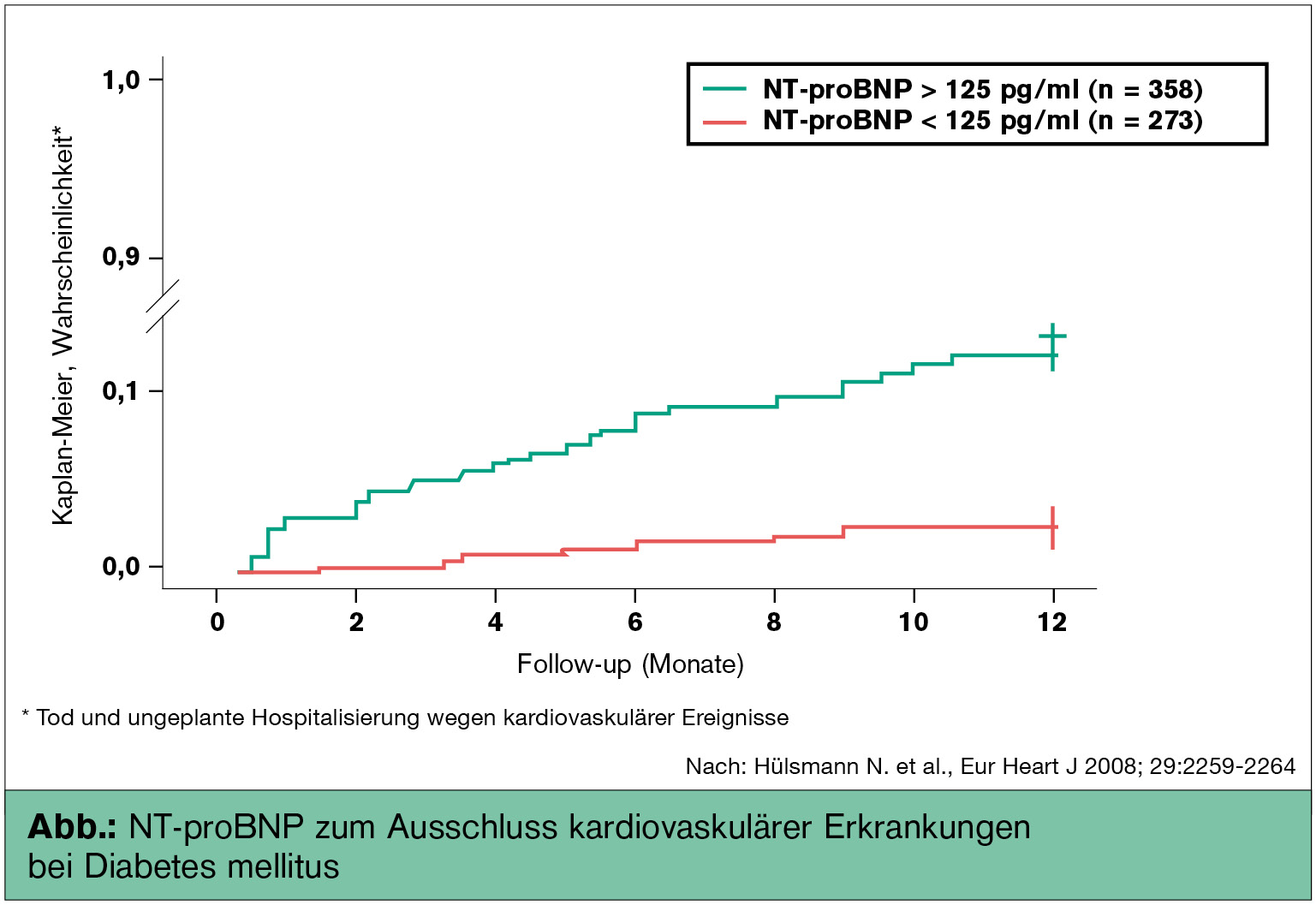

Risikomarker NT-proBNP: Das B-type Natriuretic Peptide (BNP) und sein Spaltprodukt NT-proBNP werden von gestressten Kardiomyozyten als Antwort auf vermehrte Dehnungsreize ausgeschüttet und erfüllen die Anforderungen für einen einfach zu erhebenden Biomarker, dessen prognostische Aussagekraft relativ gut ist. Die Forschungsgruppe um M. Clodi und M. Hülsmann hat die Bedeutung des Biomarkers NT-proBNP bei diabetischen Patienten untersucht. Die Endpunkte Tod und ungeplante Hospitalisierung wegen kardiovaskulärer Ereignisse war in der diabetischen Gruppe mit NT-proBNP > 125 pg/ml signifikant höher als in der Gruppe mit NT-proBNP < 125 pg/ml (Abb. 1).

Zusammenfassend wurde in dieser Sitzung festgestellt, dass sich Diabetes mellitus ungünstig auf das Herz auswirkt und ein sehr hoher Anteil an Patienten zumindest eine diastolische Dysfunktion manifestiert. Genauere und einfach anzuwendende Screeningmethoden müssen entwickelt werden. Betablocker dürften sich günstig auswirken – vorausgesetzt, sie werden richtig eingesetzt.

Gender-Aspekte in der Diabetologie

Geschlechtsspezifische Prognose: Univ.-Prof. Dr. Alexandra Kautzky-Willer (Medizinische Universität Wien) berichtete über Störungen der Sexualität und deren Auswirkungen auf die Lebensqualität. Diabetes kostet Frauen mehr Lebensjahre (Abb. 2) und beeinträchtigt die Lebensqualität bei Frauen stärker als bei Männern, wie aktuelle Studien zeigen. Das mag auch daran liegen, dass Frauen meist später erkranken und mehr Komorbiditäten aufweisen.

Lebensqualität: Diabetes verursacht verschiedene Belastungen, einerseits unmittelbar diabetesbezogen wie durch Folgekrankheiten (Nephropathie, Retinopathie, koronare Herzkrankheit, Insult, PAVK) oder diabetesbezogene Konflikte mit Eltern oder Partnerinnen und Partnern, andererseits Therapie-assoziiert, wie durch Insulingabe und Hypoglykämien. Einen Schutz vor Lebensqualitätsverlust gibt neben einer guten Stoffwechseleinstellung und dem Vermeiden von Folgeschäden vor allem eine gute Selbstwirksamkeit durch eine erfolgreiche Selbstbehandlung.

Sexualität: Während Frauen im Allgemeinen eine um ca. 6 Jahre höhere Lebenserwartung haben als Männer, ist die zu erwartende Zeitspanne eines aktiven Sexuallebens bei Männern deutlich größer als bei Frauen. Bei beiden Geschlechtern allerdings hängt die Sexualität mit dem allgemeinen Gesundheitszustand zusammen. Untersuchungen zeigen, dass sehr viele Männer und Frauen (5–25 %) unter sexuellen Funktionsstörungen leiden, Frauen besonders unter Schmerzen, Erregungsproblemen und verminderter Lust, Männer vor allem unter erektiler Dysfunktion, verminderter Lust und vorzeitiger Ejakulation. Ärzte und Ärztinnen sprechen PatientInnen aber kaum auf die Zufriedenheit mit ihrer Sexualität an, Sexualität ist in der Medizin – obwohl ein wesentlicher Bestandteil der Gesundheit laut WHO – meist immer noch ein Tabu-Thema.

Neben körperlichen Problemen wie hormonellen Störungen, chronischen Krankheiten, Behinderungen, vaskulären und neurogenen Ursachen spielen auch psychische Probleme, kognitive und emotionale Faktoren und Beziehungsprobleme eine große Rolle. Adipositas und Diabetes sind häufig mit Störungen der Sexualität verbunden, wobei übergewichtige junge Frauen besonders unter Stigmatisierung, schlechtem Körperimage und einer Verminderung der gewichts- und gesundheitsbezogenen Lebensqualität leiden. Bei Männern nimmt die Häufigkeit der erektilen Dysfunktion mit dem Alter stark zu und ist bei Adipositas doppelt so häufig, bei Diabetes 3–4-mal häufiger als bei gesunden Männern.

Eine Gewichtsreduktion durch Lebensstiländerung oder auch bariatrisch-chirurgische Eingriffe führen jedenfalls bei Männern und Frauen zu einer Verbesserung der Sexualität und Lebensqualität.

Bedeutung von affektiven und psychotischen Störungen

Im Vortrag der Autorin zu diesem Thema spiegelte sich das Tagungsmotto „Diabetestherapie zwischen Ideal und Wirklichkeit“ besonders deutlich wider. Die Komorbidität Diabetes mellitus und psychische Erkrankung erfordert eine besonders aufwändige interdisziplinäre Betreuung der betroffenen Patienten.

Die Lebenserwartung von Patienten mit schwerer psychischer Erkrankung ist kürzer im Vergleich zur psychisch gesunden Population. Eine rezent publizierte Studie aus Dänemark zeigt als eine der Ursachen dafür die Unterdiagnostik und Unterversorgung von internistischen Krankheitsbildern bei Patienten mit schweren psychischen Erkrankungen, wie z. B. schizoaffektiven Psychosen und Schizophrenie, auf. Diese Studie demonstriert, dass die Häufigkeit von Interventionen am Herzen bei Patienten mit schwerer psychischer Komorbidität signifikant geringer ist, als dies bei Patienten ohne psychische Komorbidität der Fall ist (Laursen T. M. et al., Arch Gen Psychiatry 2009).

Ein weiterer wesentlicher Punkt für die hohe kardiovaskuläre Morbidität dieser Patientengruppe ist auch das Manifestationsalter für Diabetes mellitus, wie das in der Studiengruppe des Internistischen Zentrums im Otto-Wagner-Spital gezeigt wurde. In dieser Studie mit 180 Patienten mit und ohne psychische Erkrankung lag das Manifestationsalter für Diabetes mellitus in der ersten Gruppe (mit psychischer Erkrankung) bei 49,7 Jahren und in der psychisch gesunden Gruppe bei 56 Jahren (p = 0,0039).

Arzneimittelnebenwirkungen: Eine der Ursachen für die hohe Prävalenz von Stoffwechselerkrankungen in der Population der psychisch kranken Patienten ergibt sich aus den Nebenwirkungen von bestimmten Psychopharmaka. Insbesondere Psychopharmaka der neuen Generation können über eine signifikante Gewichtszunahme zur Steigerung der Diabetesprävalenz führen. Daher ist für diese Patienten ein engmaschiges Stoffwechsel-Monitoring und eventuell auch der Wechsel des Psychopharmakons empfehlenswert.

Das Internistische Zentrum im Otto-Wagner-Spital hat sich in den letzten Jahren als Kompetenzzentrum für die internistische Versorgung psychisch kranker Patienten etabliert.