„Lost in Transition“ – Typ-1-Diabetes: Herausforderung Adoleszenz aus internistischer Sicht

Epidemiologie

Im Kindes- und Jugendalter ist im Gegensatz zum Erwachsenenalter der Diabetes mellitus Typ 1 die am häufigsten auftretende Form (> 95 %) des Diabetes mellitus. Die Inzidenz der Erkrankung nimmt auch in Österreich kontinuierlich zu, die Zahlen haben sich verdoppelt: von 7,3 (95%-KI; 6,8–7,9)/100.000 in der Periode 1979–1984 zu 14,6 (95%- KI, 13,7–15,4)/100.000 in der Periode 2000–2005.1 Typ-2-Diabetes spielt hingegen eine untergeordnete Rolle. Trotz Zunahme der Häufigkeit des Typ-2-Diabetes im Kindesund Jugendalter parallel zum Anstieg der Prävalenz von Übergewicht in dieser Altersgruppe liegt die Inzidenz in Österreich und Deutschland mit unter 1 %1, 2 deutlich niedriger als beispielsweise in Nordamerika3.

Therapie

Typ-1-Diabetes ist eine lebenslange Erkrankung und erfordert eine kontinuierliche Selbstkontrolle. Die Insulinsubstitution ist die einzig wirksame Therapie. Bei Jugendlichen ist die intensivierte Insulintherapie der Therapiestandard.

Intensivierte Insulinverfahren – hierunter werden sowohl die intensivierte konventionelle Insulintherapie (ICT, > 3 Injektionen pro Tag) als auch die Insulinpumpentherapie (Continuous Subcutaneous Insulin Infusion = CSII) subsumiert – imitieren die physiologische β-Zell- Sekretion. Die Evidenz bezüglich der Bedeutung einer intensivierten Insulintherapie auf die Langzeitstoffwechselkontrolle stammt aus dem DCC-Trial4.

Spannungsfeld Adoleszenz

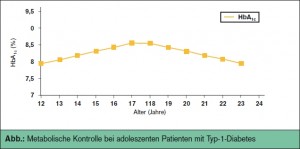

Der DCCT zeigte darüber hinaus, dass die HbA1c-Werte bei Adoleszenten – unabhängig von der Art der Therapie – im Vergleich zur Gesamtheit der Teilnehmer durchschnittlich um 1 % höher waren. Eine gute Stoffwechselkontrolle scheint in dieser Altersgruppe also deutlich schwieriger zu erreichen. Auch andere Studien bestätigen, dass die HbA1c– Werte von Patienten mit Typ-1-Diabetes im Jugendalter relativ zu den anderen am höchsten liegen (> Abb.).5, 6 Die intensivierte Therapie und gute Kenntnisse eines optimalen Diabetesmanagements alleine garantieren folglich noch lange keine optimale Stoffwechselkontrolle in dieser Lebensphase. Andere Faktoren scheinen eine mindestens gleich wichtige Rolle zu spielen.

Die Gründe erhöhter Stoffwechselinstabilität und damit auch eines erhöhten Risikos für Komplikationen – in der Adoleszenz zeigen sich eine erhöhte Inzidenz an schweren Hypoglykämien7, erhöhte Raten an Ketoazidosen und ein erstes Auftreten mikrovaskulärer Komplikationen8 – sind vielschichtig.

Aufgrund physiologischer Veränderungen der endokrinen Sekretionsmuster (Wachstumshormon, Sexualhormone) kommt es im Zuge der Pubertät zu einer herabgesetzten Insulinsensitivität des peripheren Gewebes und konsekutiv zu einem erhöhten Insulinbedarf.9 Neben biologischen Veränderungen finden in der Adoleszenz vielfältige Entwicklungsprozesse auch in psychischer und sozialer Hinsicht statt, es kommt häufig zu einschneidenden Veränderungen im Lebensalltag (Auszug aus dem Elternhaus, Beginn einer Ausbildung, erste PartnerInnen). Jugendliche zeigen Neugierde und Experimentierfreudigkeit (Rauchen, Drogen, Alkohol etc.), in ihrer Entwicklung zum Erwachsenen sind das Ausloten persönlicher Grenzen, die Loslösung vom Elternhaus, letztlich die Erlangung von Unabhängigkeit und Selbstständigkeit zentrale Punkte. Diabe – tes spielt dabei oft nur eine untergeordnete Rolle.

Als weitere Faktoren, die bei Typ-1-DiabetikerInnen einen negativen Einfluss auf die Stoffwechselkontrolle darstellen, werden unter anderem mangelnde Compliance bzw. Therapieadhärenz, allgemein gesundheitsgefährdendes Risikoverhalten von Teenagern und psychische Begleiterkrankungen wie Depres – sion und Essstörungen genannt.10 Bei Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes beispielsweise, und hier vor allem bei Mädchen, kommt es zu einer Zunahme des BMI6, die zumindest teilweise auf den pubertätsbedingten erhöhten Insulinbedarf zurückzuführen scheint. Dies wiederum kann einen negativen Einfluss auf die Therapiecompliance des Teenagers haben11: Einige Teenager, hier wiederum vor allem Mädchen, lassen notwendige Insulindosen absichtlich aus, um Gewichtszunahmen zu vermeiden.12

Der Transition-Prozess

In dieses besondere Spannungsfeld der Adoleszenz fällt auch der Übergang der Betreuung der betroffenen Jugendlichen in kinderdiabetologischen Einrichtungen hin zur Erwachsenenbetreuung. Dieser Prozess wird auch als Transition bezeichnet. Die American Society for Adolescent Medicine definiert Transition als „einen zielgerichteten und geplanten Übergang von Adoleszenten und jungen Erwachsenen mit chronischen physischen und medizinischen Beeinträchtigungen von einer kindzentrierten zu einer an Erwachsenbedürfnissen orientierte Gesundheitsbetreuung“.13 Idealerweise sollte dieser Transfer patientenzentriert, flexibel, verantwortlich, kontinuierlich, flächendeckend und koordiniert sein.14 Transition ist ein Prozess und nicht nur ein Ereignis. Die Realität sieht anders aus. Dieses Schnittstellenmanagement funktioniert oft nicht optimal. Der Übergang birgt das Risiko des „Drop-out“ aus dem Versorgungssystem in sich10, 15 mit der Konsequenz einer schlechteren Stoffwechselkontrolle und damit assoziierter Komplikationen.

Besondere Schwierigkeiten dieses Transition- Prozesses sind neben dem Worst-Case-Szenario des totalen Drop-outs unter anderem die häufige Situation einer langfristigen Betreuung der diabetischen Jugendlichen durch einen Arzt ohne diabetologische Qualifikation16, signifikante Verzögerungen zwischen dem letzten Besuch einer pädiatrischen Betreuungseinrichtung und der ersten Visite in einer Erwachsenenklinik17, häufige Wechsel der betreuenden Einrichtungen16 oder verringerte Häufigkeit der Arztbesuche nach dem Transfer15, 18. Parallel dazu nimmt die Anzahl der diabetesbedingten Krankenhausaufenthalte zu. Bezüglich des Therapieverhaltens nach dem Transfer zeigen sich auch geschlechtsspezifische Unterschiede. Mädchen zeigen eine bessere Compliance nach Transfer mit sich allmählich bessernden HbA1c-Werten, während dies bei jungen Männern nicht der Fall ist19.

Barrieren eines nahtlosen Übergangs sind sowohl die von PatientInnenseite bereits erwähnten pubertätsbezogenen Umwälzungen in physiologischer und psychosozialen Hinsicht als auch das ärztliche Umfeld.20

Unterschiede in der Behandlungskultur zwischen Pädiatrie und Erwachsenenmedizin erschweren den Transferprozess. In der Literatur wird der kinderdiabetologische Ansatz als eher familienorientiert mit umfangreicherem Einbeziehen des sozialen Umfeldes dargestellt.21 Der Fokus der Behandlung liegt hier eher auf der Vermeidung akuter Komplikationen (Ketoazidose, Hypoglykämien), weiters stehen ein normales Wachstum und eine normale Entwicklung im Mittelpunkt. In der Erwachsenenmedizin liegt der Behandlungsschwerpunkt eher auf der Vermeidung bzw. Verhinderung eines Fortschreitens von Folgeerkrankungen und der medikamentösen Therapie. Dabei wird die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit des Patienten vorausgesetzt und mehr Eigenverantwortlichkeit eingefordert. Die persönliche Bindung an und das Vertrauen in den weiterbehandelnden Arzt sind oft weniger stark ausgeprägt als die im Vergleich dazu meist über Jahre gewachsene und sehr vertrauensvolle Beziehung zu KinderdiabetologInnen.20

Ein mangelnder Austausch von Informationen über den Patienten stellt ein weiteres Problem im ärztlichen Bereich dar. Dieser Austausch und damit die Gewährleistung einer kontinuierlichen Betreuung scheint oft auch am Desinteresse der Ärzte an Transferarrangements sowohl auf pädiatrischer als auch auf internis – tischer Seite und nicht ausreichender diesbezüglicher Weiterbildung zu scheitern.22 Als Hindernisse werden von Internisten und Pädi – atern zeitliche und personelle Ressourcen sowie erhöhte Kosten genannt.23

Grundsätzlich existieren unterschiedliche Transition- Modelle, in welcher Weise der Übergang von der Pädiatrie zur Erwachsenenmedizin vollzogen werden kann. Der Patient kann im Sinne eines Back-to-Back-Transfers mit Überleitung vom pädiatrischen Zentrum zum Erwachsenenzentrum überwechseln, hierbei kann eine gemeinsame Übergangssprechstunde, gestaltet von beiden Ärzteteams, zwischengeschaltet sein. Als Alternative kann die Erwachsenenmedizin in das pädiatrische Betreuungskonzept integriert werden, im Sinne eines Zentrums für Jugendliche unter dem Dach der Pädiatrie und vice versa. Eine weitere Variante stellt die Schaffung eines interdisziplinären Transitionszentrums dar, welches von beiden Ärzteteams gemeinsam geleitet und betreut wird.24

In Bezug auf Diabetes mellitus Typ 1 haben sich drei Komponenten bisher als hilfreich erwiesen25: das Implementieren eines strukturierten Übergangsprogramms, Übergangssprechstunden mit Kinder- u. Erwachsenenärzten und Einführen eines Koordinators für den Übergang. Es zeigen sich Vorteile in punkto bessere HbA1c-Werte und häufigere Arztbesuche nach erfolgtem Betreuungswechsel26, Abnahme der Klinikaufenthalte27 und geringere Drop-out-Raten28.

Erwartungen und Wünsche von Jugendlichen an diesen Transferprozess sind ein individuell vorbereiteter und begleiteter Übergang, in dem sie aktiv beteiligt werden.29 Der Übergang sollte frühzeitig geplant werden20, vorhandene Ängste und Probleme29 angesprochen und Vorurteile abgebaut werden. Der Patient sollte dabei umfangreiche Informationen über den weiterbehandelten Arzt bzw. das Zentrum erhalten.16

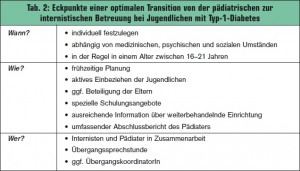

Der Zeitpunkt des Transferalters liegt in der Regel im Alter zwischen 16 und 21 Jahren.13, 29 Nach Patientenmeinung sollte dieser Zeitpunkt individualisiert festgelegt werden, entsprechend der medizinischen, psychologischen und sozialen Situation.16 Viele Jugendliche, vor allem Mädchen, wünschen sich im Prozess des Übergangs auch Unterstützung und Beratung von Familienseite, obwohl gerade die Zeit der Adoleszenz auch von ausgeprägten familiären Konflikten und Auseinandersetzungen über die Diabetestherapie geprägt ist.20 Eine Beteiligung der Familie soweit möglich scheint in jeder Hinsicht begrüßenswert, zeigt sich doch ein besseres Outcome der Diabetesbehandlung, wenn Eltern sich auch im Jugendalter an der Diabetestherapie beteiligen.21, 30 Eine Zusammenfassung der Handlungsvorschläge zur Gestaltung eines optimalen Übergangs zeigt die > Tab..

Spezielle Bedürfnisse

Für betreuende Einrichtungen – unabhängig davon, ob als Internisten oder Pädiater – scheint die Kenntnisse der besonderen Umstände der Jugendlichen mit chronischen Erkrankungen essenziell. Jugendliche wünschen sich jugendspezifische Versorgungsangebote, wie etwa spezielle Schulungen und Informationsmaterial für Jugendliche und junge Erwachsene29, in jugendgerechter Sprache unter Einbindung der neuen Medien (Internet, soziale Netzwerke, SMS). Inhalte dieser Schulungen sollten unter anderem Themen wie Alkohol, Rauchen, Drogen, Lenken eines Fahrzeuges und Führerschein, Vereinbarkeit von Diabetes und Beruf, Sexualität im Zusammenhang mit Diabetes sowie Schwangerschaftsverhütung und die Wichtigkeit geplanter Schwangerschaften bei Patientinnen mit Typ-1-Diabetes sein.10 Wichtig ist es, eine vertrauensvolle Beziehung zum Jugendlichen aufzubauen, es gilt die Betroffenen zu motivieren, anstatt moralische Urteile abzugeben. Dabei sollen kleine, realistisch erreichbare Therapieziele angestrebt werden.10

ZUSAMMENFASSEND kann gesagt werden, dass Adoleszenz eine besondere Herausforderung für den Jugendlichen und das betreuende Diabetesteam darstellt.

Die Bedürfnisse der Jugendlichen, sowohl was die medizinische Versorgung als auch die emotionale Ebene betrifft, decken sich nicht mit denen von Kindern oder Erwachsenen. Einem geordneten Prozess des Übergangs von der Kinder- in die Erwachsenen-Diabetologie kommt dabei eine entscheidende Rolle im Hinblick auf eine optimale Stoffwechselkontrolle der betroffenen PatientInnen zu. Hier bedarf es auch von ärztlicher Seite größerer Anstrengungen als bisher und Kreativität.

FACT-BOX

- Die Adoleszenz bei PatientInnen mit Typ-1-Diabetes ist eine turbulente Phase mit erhöhter Vulnerabilität der Stoffwechselkontrolle.

- Jugendliche haben besondere Bedürfnisse sowohl auf emotionaler Ebene als auch im Hinblick auf die medizinische Versorgung.

- Ein erfolgreicher Übergang von der pädiatrischen in die internistische Betreuung ist abhängig von der Zusammenarbeit dieser beiden Teams.

- Ein gut vorbereiteter, strukturierter Übergang mit gemeinsamen Übergangssprechstunden hat sich als vorteilhaft erwiesen.

1 Schober E et al., Eur J Pediatr 2008, 167:293-297

2 Galler A. et al., Horm Res Paediatr 2010; 74:285-91

3 Kempf K. et al., Diabetes Metab Res Rev 2008 Sep; 24 (6):427-3

4 The Diabetes Control and Complications Trial Research Group, N Engl J Med 1993; 329:977-986

5 Danne T. et al., Diabetes Care 2001; 24:1342-1347

6 Mortensen H.B. et al., Diabet Med 1998; 15:752-759

7 The Diabetes Control and Complications Trial Research Group, J Pediatr 1994; 125:177-188

8 Bryden K.S. et al., Diabetes Care 2003; 26:1052-1057

9 Amiel S.A. et al., N Engl J Med 1986; 315:215-219

10 Court J.M. et al., Pediatr Diabetes 2009; 10 (Suppl. 12):185-194

11 Morris A.D. et al., Lancet 1997, 1505-1510

12 Daneman D. et al., Horm Res 1998; 50 (Suppl. 1):79-86

13 Blum R.W. et al., J Adolesc Health 1993; 14:570-576

14 American Acadamy of Pediatrics; American Acadamy of Family Physicians-American Society of Internal Medicine 2002, Pediatrics 110:1304-1306

15 Nakhla M. et al., J Pediatr Endocrinol Metab 2008; 21:507-516

16 Busse F.P. et al., Horm Res 2007; 67:132-138

17 Paucad D. et al., Can J Diabetes Care 2005; 29:13-18

18 Kipps S. et al., Diabet Med 2002; 19:649-654

19 Nakhla M. et al., Pediatrics 2009: 124: e1134-e1141

20 Busse-Voigt F.P. et al., Internist 2009; 50:1194-1201

21 Allen D. et al., Diabet Med 2009; 26:162-166

22 Scal P. et al., J Adolesc Health 1999; 24:259-264

23 Lausch M., Reincke M., Dtsch Med Wochenschr 2004; 129:1125-1129

24 Reincke M., Lehnert H., Internist 2009; 50:1189-1193

25 Holterhus P.M. et al., Evidenzbasierte Diabetes- Leitlinien DDG. http://www.deutsche-diabetesgesellschaft. de/redaktion/mitteilungen/leitlinien/ EBL_Kindesalter_2010.pdf

26 Cadario F. et al., Clin Endocrinol 2009; 71:436-350

27 Holmes-Walker D.J. et al., Diabet Med 2007; 24:764-769

28 Van Walleghem N. et al., Diabetes Care 2008; 31:1529- 1530

29 Wiedebusch S., Ziegler R., Diabetologie 2011; 6:104-111

30 Wysocki T. et al., J Pediatr Psychol 2009; 34:869-881