Narrative Palliative Care

Fragen wir zu viel und hören zu wenig? Das größte medizinische Kommunikationsproblem mag sein, dass wir nicht zuhören, um zu verstehen. Wir hören zu, um zu antworten. Sehr zu empfehlen ist der TED Talk „Honoring the stories of illness“ (YouTube) von Rita Charon (Abb. 1), die unter demselben Titel auch ein Buch veröffentlichte. Rita Charon ist Ärztin, Literaturwissenschafterin und Gründerin des Programms für Narrative Medicine an der Columbia University. Der Masterlehrgang Narrative Medicine wird derzeit von Anna Kitta in New York absolviert. Als narrative Medizin („erzählende Medizin“, von lateinisch narrare, „erzählen“) bezeichnet man einen methodischen Ansatz, der sich mit der Bedeutung von Erzählungen und Geschichten für die Arzt/Ärztin-PatientInnen-Beziehung beschäftigt. Narrative Medizin ist durch geisteswissenschaftliche Aspekte wie Philosophie, Literatur, Poesie, Kunst und sozialwissenschaftliche Theorien inspiriert. Zuhören („radical listening“) und das Erfassen von Erzähltem dienen als Ressource, um die Bedeutung von Krankheit und Kranksein für PatientInnen zu verstehen. Das transdisziplinäre Feld der narrativen Medizin ermöglicht PatientInnen und Betreuenden, Erfahrungen zu äußern und auf diese Weise gehört, wahrgenommen und wertgeschätzt zu werden. Narrative Medizin befasst sich des Weiteren mit Fragen der strukturellen Ungleichheit und der sozialen Gerechtigkeit im Gesundheitswesen und in der gesamten Gesellschaft.

Essenziell sind intersubjektive Erzählungen, die etwa zwischen PatientInnen und medizinischem Personal geteilt werden. Einleitend für ein Gespräch empfiehlt Charon beispielsweise zu sagen: „Ich werde Ihre Ärztin/Ihr Arzt sein, also möchte ich gerne einiges über Ihren Körper, Ihre Gesundheit und Ihr Leben erfahren. Bitte erzählen Sie mir, was Sie wichtig finden, dass ich über Ihre Situation wissen sollte.“ Dabei soll man sich ins Bewusstsein rufen, dass es niemals gelingen kann, das Gegenüber ganz zu verstehen und alles Relevante in Erfahrung zu bringen. Dies wird von Sayantani DasGupta, Senior Lecturer in Narrative Medicine an der Columbia University, USA, mit Narrative Humility bezeichnet.

Wir können und sollen trotz allem unser Bestes versuchen und zuhören. PatientInnen haben ihre Geschichte zu erzählen und sind keine Objekte. Die Geschichten unserer PatientInnen hängen hierbei auch immer mit uns selbst als Gegenüber zusammen. Wir können uns den PatientInnen annähern und uns zugleich öffnen für eine bleibende Ungewissheit und Widersprüche. So DasGupta: „As careful interviewers and witnesses, we become invested in, wrapped up with, and, yes, coauthors of our patient’s illness narratives, but we cannot ever claim to comprehend the totality of another’s story, which is only ever an approximation for the totality of another’s self.“ Jede PatientInnen-Geschichte enthält unbekannte Elemente, diese können kultureller, sozioökonomischer, sexueller, religiöser oder persönlicher Natur sein. Das impliziert nicht, dass ÄrztInnen ihr wissenschaftliches Wissen oder ihre Kompetenz aufgeben. Narrative Humility ermöglicht es, eine Ungewissheit in der klinischen Begegnung auszuhalten und sich in eine Position der Empfänglichkeit zu begeben, ähnlich einem Übertragungsphänomen in der psychotherapeutischen Arbeit. Diese Ungewissheit wird durch eine Reihe von apparativen, laborchemischen, genetischen und anderen Untersuchungen primär verdeckt, bleibt jedoch trotz aller Präzisionsmedizin bestehen. Das Erleben und Behandeln von Erkrankungen sind sprachgebundene Ereignisse.1 Das Beimessen einer Bedeutung gegenüber dem Erzählten der PatientInnen kann als Ergänzung zu einer primär faktenorientierten Medizin dienen. Ein auf Narrative Medicine basierendes Curriculum mit der Möglichkeit eines reflexiven Schreibens ermöglichte es Medizinstudierenden der Columbia University im dritten Jahr, ihre Entwicklung, ihre Ängste und ihre Schwachstellen zu erkunden.2 Auch eine verbesserte interdisziplinäre Zusammenarbeit und das Aufbrechen von Hierarchien kann durch narrative Medizin gefördert werden.

Als derzeitige Absolvierende des Masterlehrganges für Narrative Medicine an der Columbia University (Januar 2021 bis Dezember 2021) kann ich (Anna Kitta) berichten, wie bereichernd ich ein genaues Studieren von verschiedensten Formen von Geschichten, in Form von Romanen, Fiction, Gemälden, Gedichten, Graphic Novels, Tanz, Theater, Musik, Film und Performances in Verbindung mit meiner klinischen Erfahrung empfinde. Ein genaues Betrachten, Hinsehen und Aufmerksamsein, mit Blick auf Details, aber dem gleichzeitigen Hinterfragen der eigenen Position enthält viele Parallelen zur Arbeit mit PatientInnen.

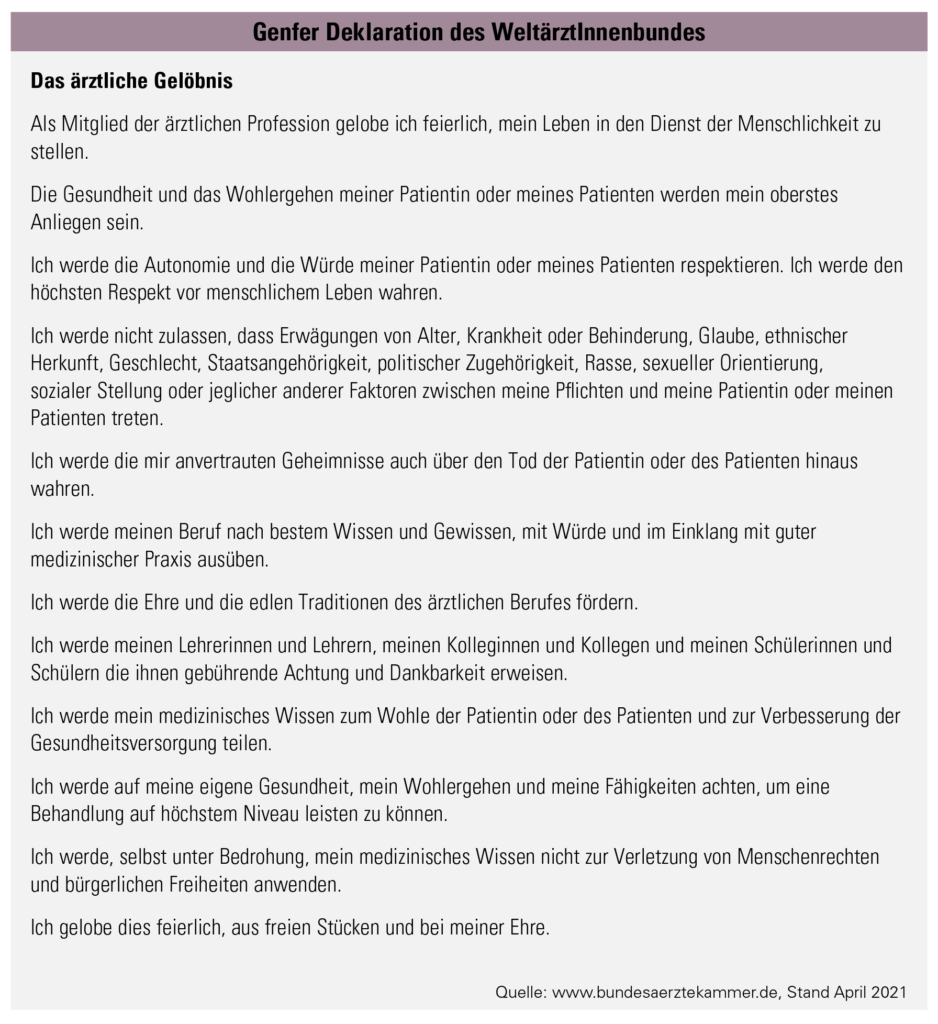

Zudem bieten Kunstwerke auch in der Lehre für Medizinstudierende einen hilfreichen Ausgangspunkt, Erlebnisse aus Famulaturen zu thematisieren, Gefühlen Raum zu geben sowie Wege zu finden, sich auszudrücken. Dies führt zu einer Reflexion des eigenen Selbst und gleichzeitig zu einer Erfahrung von Gemeinschaft und Vorbereitung für zukünftige Herausforderungen. Im Austausch mit meinen Mitstudierenden und Lehrenden aus verschiedensten Bereichen wie KünstlerInnen, LehrerInnen, AutorInnen, ÄrztInnen, AnthropologInnen, JournalistInnen, Public-Health- und Oral-History-ForscherInnen aus aller Welt wird deutlich, wie verschiedenste Perspektiven zu einer Verbesserung der heutigen Gesundheitsversorgung beitragen können. Dabei geht es nicht allein um die individuelle klinische Gesundheitsversorgung, sondern auch um unsere gesamtgesellschaftliche Verantwortung als ÄrztInnen. Es gilt, Rassismen, Fremdenfeindlichkeit, Sexismus, Fat Phobia und Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen, alten Menschen und der LGBTQ-Community in der Medizin zu adressieren und für deren Rechte einzustehen. All dies haben wir mit der Genfer Deklaration des WeltärztInnenbundes (Abb. 2) versprochen, und doch erhält nicht jeder in unseren Gemeinschaften die gleiche Qualität medizinischer Versorgung. Auch im Zugang zu Palliative Care gibt es deutliche Ungleichheiten, und ganze Bevölkerungsgruppen, wie beispielsweise Menschen im Gefängnis, erhalten eine schlechtere Versorgung. Als Erweiterung meiner bisherigen medizinischen Erfahrung nehme ich durch den Ansatz der narrativen Medizin wahr, dass es Wege gibt, neben den allzu oft betonten Belastungen der Arbeit als Medizinerin auch die vielen persönlichen wertvollen Momente, Begegnungen und Belohnungen zu sehen und wieder in den Vordergrund zu rücken.

Narrative Medizin und Palliative Care

„With narrative competence, physicians can reach and join their patients in illness, recognize their own personal journeys through medicine, acknowledge kinship with and duties toward other health care professionals, and inaugurate consequential discourse with the public about health care.“3 Dieser Ansatz bietet in Bezug auf den Bereich der Palliative Care eine wunderbare Möglichkeit, aufzuzeigen, dass ein „Zwischen-den-Zeilen-Lesen“ weit über die Relevanz einer persönlichen Zuwendung hinausgeht. Das Potenzial der narrativen Medizin im Palliativbereich bietet theoretisch fundierte und in der Lehre vermittelbare klinische Fertigkeiten sowie Möglichkeiten zur Verbesserung des Wohlbefindens von medizinischem Personal, PatientInnen und Betreuenden.4 Jeder Mensch hat eine Geschichte und ist eine Geschichte. Durch Interesse am individuellen Erleben kann unter anderem Leiden wahrgenommen und honoriert werden, ohne es notwendigerweise zu beschwichtigen.5 Dieser spürbar „echte“ Kontakt, wenn auch nicht bewusst unter dem Begriff „narrativ“ wahrgenommen, mag einer der Gründe dafür sein, weswegen die Arbeit im Palliativbereich eine große Bereicherung darstellt. Jenseits des Oberflächlichen finden sich Perspektiven, die für mehrere Seiten – PatientInnen, An- und Zugehörige und medizinisches Fachpersonal – trotz der ständigen Konfrontation mit dem Tod tröstlich sein können. Reflexionen, Diskussionen, Storytelling, Schreibaufgaben oder das Besprechen von Prosa oder Lyrik können für Palliativteams als zusätzliche Elemente zu Supervision und Intervision von Wert sein.

Das Formulieren von Goals of Care bzw. Therapiezielen ist eine Kernaufgabe palliativer Tätigkeit. Man kann dies auf Twitter (@DGlaukomflecken – hanging out with the palliative care doctor) verfolgen, wo auf humorvolle Weise verschiedene Fachdisziplinen nachgeahmt werden. Ergebnisse einer Studie weisen in Bezug auf das Formulieren von Therapiezielen auf den Erfolg eines narrativen Curriculums in Form eines 3-Akt-Modells hin. Die Fertigkeiten in der Kommunikation von Therapiezielen bestanden 1) aus dem Verstehen der PatientInnengeschichte mit Sensibilität auf Sprache und Wertvorstellungen, 2) einer Erörterung der medizinischen Situation in einfacher Sprache und 3) darauf, einen „informed consent“ im Kontext der persönlichen PatientInnengeschichte, der Sprache, den Wertvorstellungen und der Aufnahmefähigkeit der PatientInnen zu treffen. Weitere Schlüsselelemente des 3-Akt-Modells sind ein Prolog (Vorbereitung im Voraus einschließlich der Klärung von Fragen und Optionen sowie des Aufbaus einer Beziehung) und ein Epilog (Abschluss und anschließende Koordinierung).6 Dieses umfassende Konzept könnte im Palliativbereich dazu dienen, Therapiezieländerungen auf behutsame Weise mit End-of-Life Discussions zu verknüpfen.7

Wieder ist es die Ressource Zeit, die im beruflichen medizinischen Alltag fehlt. PatientInnen – insbesondere jene in einem palliativen Setting – haben meist weder Kraft noch Mut, neben ihrer medizinischen Geschichte auch Anteile ihrer Persönlichkeit auszudrücken. Im Gegenteil, im Rahmen einer Studie an der Palliativstation des Allgemeinen Krankenhauses Wien reagierten einige PatientInnen auf die vom kanadischen Psychiater Harvey Chochinov8 formulierte Frage „Was muss ich über Sie wissen, um Ihnen die bestmögliche Behandlung zukommen zu lassen?“ regelrecht irritiert (zum Beispiel mit: „Was meinen Sie damit? Allergien?“).9 Auch PatientInnen haben ein vorgefertigtes Bild eines medizinischen Gesprächs oder einer Anamnese.

Resümee

Folglich bedarf es – sollte der Anlass zu einem narrativen Zugang gegeben sein – einer hohen Sensibilität von Seiten medizinischer Teams, denn es bleibt nur zu ahnen, wie viel Wesentliches verborgen bleibt.