Tumorbanken – Möglichkeiten und Grenzen

Unter „Tumorbanken“ versteht man grundsätzlich Sammlungen von Tumormaterial, insbesondere Gewebsmaterial. Darüber hinaus können Zellmaterial und Serum von Tumorpatienten Eingang in eine Tumorbank finden. Dieser Beitrag soll sich aber schwerpunktmäßig mit Tumorgewebebanken beschäftigen.

Tumorbanken werden oft auch als „Biobanken“ bezeichnet, wobei diese beiden Begriffe durchaus synonym verwendet werden. Andererseits wird unter einer Biobank eine Materialsammlung verstanden, in der klinische Daten miterfasst und integriert sind. Wesentlich erscheint die Abgrenzung gegenüber der Archivierung in den Pathologieinstituten, welche primär der Lagerung von Gewebeproben zu den erstellten Befunden dienen, wenngleich dieses immer wieder auch für Forschungsprojekte herangezogen wird. Demgegenüber steht die primäre Intention von Tumorbanken oder Biobanken, Gewebe zum Zwecke der Forschung zu rekrutieren.

Humanes Gewebe: „Abfall“ oder „Goldschatz“?

Die Entwicklung der modernen Medizin wurde in den letzten 20 Jahren durch die Erforschung therapeutischer Zielstrukturen im Gewebe speziell geprägt. Dies hat zu einer zunehmenden Bedeutung weiterführender Analysen von Gewebsmaterial für die Behandlung von Tumorpatienten geführt. Das mittels Biopsie oder im Rahmen von Operationen entnommene Gewebe wird typischerweise in Formalin fixiert und anschließend für die histopathologische Diagnostik maschinell entwässert und in Paraffin eingebettet, um histologische Schnittpräparate anfertigen zu können. Im Zuge dieses diagnostischen Prozesses bleibt speziell bei größeren Operationspräparaten Restgewebe übrig. Das für die Anfertigung der histologischen Schnittpräparate verwendete Gewebe wird in Form von Paraffinblöcken in den Pathologieinstituten archiviert, während das restliche, nichteingebettete Gewebe meist nach einer Latenzzeit von 2–4 Wochen nach Abschluss des Befundes entsorgt wird. Für die Archivierung besteht in Österreich eine indirekte gesetzliche Verpflichtung, da der auf Schnittpräparaten basierende Pathologiebefund für 30 Jahre aufzubewahren ist. Im Umkehrschluss sollte es daher auch zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein, die gestellte Diagnose zu beweisen. Auch bei der zytopathologischen Untersuchung werden Präparate (meist Ausstriche, zum Teil Zentrifugate) angefertigt, die nach Abschluss des Befundes archiviert werden. Streng genommen ist aus juridischer Sicht jenes Gewebe, welches nicht für die Diagnostik erforderlich ist, Abfall. Andererseits dient dieses übriggebliebene Gewebe in Paraffinblöcken zukünftigen bzw. ergänzenden Untersuchungen, beispielsweise im Rahmen eines Tumorrezidivs, von dem nicht unbedingt in jedem Fall auch Gewebe gewonnen werden kann. Wie wertvoll Gewebe aus dem Archiv sein kann, zeigte sich vor etwa 20 Jahren, als die ersten immunhistochemischen Untersuchungen mit HER2-Antikörpern an archivierten Proben von den Primärtumoren retrospektiv durchgeführt wurden. So wurde selbst jenen Patientinnen mit einem metastasierten Mammakarzinom ein rascher Zugang zur Herceptin-Therapie ermöglicht, deren Metastasen nicht biopsiert werden konnten.

Rechtlicher Rahmen: Wem gehört das Gewebe?

Die Frage, wem das Gewebe gehört, wurde in den letzten zwei Jahrzehnten intensiv diskutiert. Ein Standpunkt besteht darin, dass die Pathologie mit der Verarbeitung (Veredelung) des Gewebes auch dessen Eigentum miterwirbt. Diese Rechtsansicht ist speziell in Deutschland vertreten. Ein sicherer Zugang besteht darin, dass die Einverständniserklärung vor einem diagnostischen oder therapeutischen Eingriff auch die Erlaubnis zur Verwendung des Gewebes für die Diagnostik sowie dessen Lagerung nach Abschluss der Diagnose enthält. Die Nutzung des Gewebes speziell für wissenschaftliche Projekte erfordert die Einwilligung der Patienten in Form des sogenannten „Informed Consent“. Es ist auch möglich, dass Patienten Gewebe an Tumorbanken spenden, aber auch für diese Situation wird für die weitere Verwendung des Gewebes eine Einverständniserklärung benötigt. Ausnahmen dazu gibt es bei der Anonymisierung des Gewebes im Zuge wissenschaftlicher Projekte und im Rahmen der Qualitätssicherung. Es ist allerdings speziell im universitären Bereich empfehlenswert und gelebte Praxis, die Zuführung der Gewebeproben in ein spezielles wissenschaftliches Projekt durch einen „Informed Consent“ abzusichern. Die Genehmigung sollte projektspezifisch sein. Eine generelle Einverständniserklärung für die wissenschaftliche Nutzung des Gewebes wird von Juristen nach wie vor als problematisch erachtet und meist auch von den Ethikkommissionen nicht gestattet. Für Forschungsprojekte an Gewebe sollte generell ein positives Votum bei der zuständigen Ethikkommission eingeholt werden.

Gewebsentnahme: Aufgabe der Pathologen oder anderer Disziplinen?

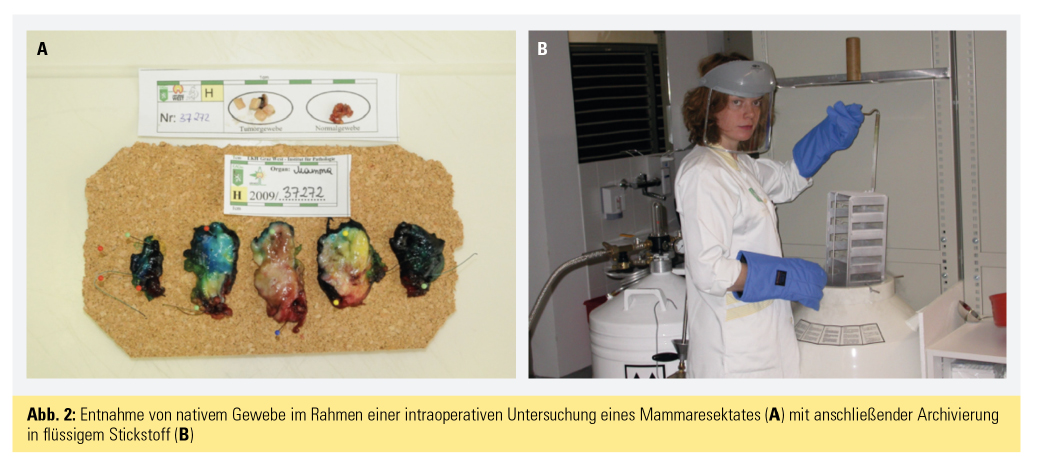

Speziell für die Entnahme frischen Gewebes, das meist im Anschluss tiefgefroren wird, ist eine möglichst kurze Ischämiezeit wesentlich und daher anzustreben. Deshalb besteht in größeren Zentren mitunter die Tendenz, die Gewebsentnahme direkt im Operationssaal durchzuführen. Dies hat zur Folge, dass die Pathologen für ihre Diagnostik ein bereits eingeschnittenes Präparat erhalten, das im Extremfall bereits „ausgeschlachtet“ sein kann. Jedenfalls bedeutet eine Gewebsentnahme vor Zuführung zur pathologischen Untersuchung eine Beeinträchtigung der Beurteilbarkeit des Präparates, mitunter auch der Schnittränder. Die deutschen Pathologen verfolgen eine Linie, derartige Operationspräparate hinsichtlich des Residualtumors generell mit „R-X“ zu klassifizieren. Ich vertrete den klaren Standpunkt, dass Gewebeentnahmen in einer derartigen Situation ausschließlich durch die Pathologie erfolgen sollten. Am besten verbindet man dies mit einer intraoperativen Beurteilung des Präparates, entweder makroskopisch oder auch mittels Gefrierschnittuntersuchung. Dazu gibt es auch eine klare Stellungnahme der Österreichischen Gesellschaft für Pathologie: „das gesamte Zell- und Gewebsmaterial unverzüglich und ohne vorherige Veränderung, die nicht mit der Leiterin bzw. dem Leiter des für die zytopathologische bzw. histopathologische Untersuchung beauftragten Labors vereinbart ist, zu übermitteln“. Das Einfrieren von Gewebeproben sollte nicht nur universitären Zentren vorbehalten sein, sondern auch von nichtuniversitären Pathologieinstituten durchgeführt werden. Dies würde auch eine zukünftige Untersuchung von Tumorgewebe mittels neuer molekularer Techniken ermöglichen, die beispielsweise nichtdenaturierte Nukleinsäuren oder intakte Proteine voraussetzen bzw. erfordern.

Tumorbank und Archiv: Getrennt oder „all in one“?

Es gibt derzeit mehrere praktizierte Modelle einer Tumorbank. Ein Zugangsweg integriert das Pathologiearchiv mehr oder weniger umfassend in die lokale Tumorbank, wobei alle Proben des Pathologiearchivs in die Tumorbank Eingang finden. Gemäß dem zweiten Zugangsweg wird die Tumorbank nur mit überzähligen, primär für die Diagnostik nicht erforderlichen Gewebeproben gespeist. Beide Zugänge haben ihre Sinnhaftigkeit und ihren Wert. Eine dritte Möglichkeit besteht in der Integration von Tumorfällen ausschließlich aus dem Archiv in die Tumorbank, wobei zusätzliche Gewebeblöcke für Forschungszwecke angefertigt werden können. Eine virtuelle Tumorbank besteht schließlich in der Vernetzung von einzelnen Tumorbanken bzw. Archiven und wird für spezielle Projekte verwendet. Die Ergänzung der Paraffinblöcke, Gewebeschnitte und zytologischen Präparate durch Serumproben ist für eine umfassende Tumorbank äußerst ratsam. Die Integration von klinischen Daten unterscheidet die Tumorbank von einem Archiv und steigert ihren Wert enorm. Eine Tumorbank ohne Pathologie ist undenkbar. Vielmehr sollte das Gewebsmaterial aus der Pathologie das Herzstück einer jeden Tumorbank darstellen.

Möglichkeiten und Grenzen

Eine funktionierende Tumorbank bietet enorme Möglichkeiten für Forschung am Gewebe, unter Einsatz aller zur Verfügung stehenden modernen molekularen Techniken. Beginnend mit Proteinanalysen mittels Immunhistochemie oder auch Massenspektrometrie bis zu DNA- und RNA-basierten molekularen Techniken stehen dabei alle Möglichkeiten offen. Unabdingbare Voraussetzung ist die qualitätsgesicherte Auswahl des richtigen Gewebes, die eine entsprechende fachliche Expertise, ausschließlich aus der Pathologie, erfordert. Die Einbindung von Gewebsuntersuchungen wird in einer Vielzahl moderner klinischer Studien betrieben. Ohne die meist zentral durchgeführte Analyse der therapeutischen Zielstrukturen sind viele Studien gar nicht durchführbar. Eine leichte Verfügbarkeit von Gewebe, beispielsweise mittels Tumorbank, erleichtert die Durchführung dieser Studien.

Die Handhabung des Gewebes muss aber sauber und korrekt durchgeführt werden. Dies inkludiert die Zustimmung von Ethikkommissionen zu den wissenschaftlichen Projekten mit den Gewebeproben, aber auch den Verzicht auf eine kommerzielle Auswertung wissenschaftlicher Resultate. Gerade eine zunehmende „Kommerzialisierung“ der Tumorbanken ist als ein großes Risiko einzustufen, da bei falscher Praxis wissenschaftliche Institutionen gefährdet werden können. Es zeigt auch die Grenzen der Tumorbank auf. Eine weitere Limitation liegt sicher auch in der begrenzten Verfügbarkeit von Gewebsmaterial bei kleinen Proben, aber auch in der begrenzten technologischen Nutzung von Nukleinsäuren aus Paraffinmaterial. Das Gewebe in den Tumorbanken soll sparsam und mit Ziel verwendet werden, da es kostbar ist und nicht erneuert werden kann. Schließlich sollte es ja auch dem Patienten für mögliche zukünftige Untersuchungen zur Verfügung stehen und darf daher im Zuge von Forschungsprojekten nicht restlos aufgebraucht werden.

Konklusion

Tumorbanken sind eine wesentliche Errungenschaft der modernen Medizin, ihr Herzstück ist das archivierte Paraffinmaterial der Pathologie, das aber erst durch entsprechende klinische Daten veredelt wird und aus dem Archiv eine Tumorbank macht. Eine saubere und korrekte Einbettung in die rechtlichen Rahmenbedingungen ist unumgänglich. Ebenso wesentlich ist die standardisierte moderne sowie zeitgemäße technische Handhabung des Gewebes, von der anfänglichen Fixierung über die Verarbeitung bis zur abschließenden Lagerung. Eine korrekte Handhabung der rechtlichen Rahmenbedingungen ist eine Conditio sine qua non, die insbesondere im Rahmen von wissenschaftlichen Projekten eine enge Zusammenarbeit mit der Ethikkommission erfordert.